’O sole.

Ankunft in Neapel

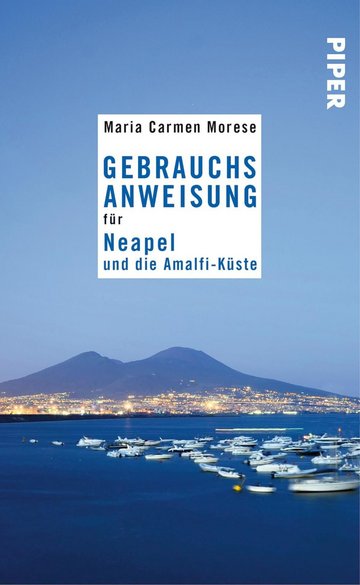

Napole tre cose tene belle: ’o sole, ’o mare, e ’e sfugliatelle: Drei schöne Dinge gibt es in Neapel: die Sonne, das Meer und die sfogliatelle (Gebäck) – so ein bekanntes neapolitanisches Sprichwort. Es benennt die Dinge, die im Herzen der Neapolitaner einen besonderen Platz einnehmen. Heute wie vor hundert Jahren besticht die Aussicht auf die Bucht mit dem Vulkan im Hintergrund durch ihren bezaubernden Charme. Die Bauspekulationen der Sechzigerjahre, die die Landschaft mit Eisen und Zement verschandelten, konnten der besonderen Ausstrahlung dieser Gegend wenig anhaben. Die Neapolitaner sehen ihre Stadt ohnehin wie eine Frau, einst junge betörende Nymphe, heute Greisin; aus den tiefen Gesichtsfalten strahlen die dunklen Augen wie damals, als die Griechen sie Parthenope, ›Mädchenauge‹, nannten, nach der mythischen Sirene, die an dieser Küste ihren letzten Seufzer tat.

Am schönsten ist Neapel vom Meer aus gesehen. Die Stadt schmiegt sich an eine Hügelkette, von der Anhöhe des Posillipo bis zum Hang des Vesuvs, die den Golf in einer sanften Umarmung umschließt: Jugendstilvillen, Kirchenkuppeln, gelbe und korallenrote Palastfassaden ziehen vorüber. Und dann sonnenbeschienene Dachterrassen, sich windende Gassen und kleine Plätze. Am Hafen empfängt den Gast die imposante Festung Castel Nuovo, auch Maschio Angioino genannt. Aber verglichen mit der Kartause von San Martino, die, einer Krone gleich, auf der höchsten Erhebung, dem Hügel des Vomero, die Stadt dominiert, sieht sie eher wie ein trauriger braungrauer Koloss aus. Zwischen Zentrum und Anhöhe kann das Auge die letzten grünen Felder Neapels und sogar terrassenartig angelegte Weinberge erspähen. Hatten die Neapolitaner diesen Anblick vor Augen, als die Redensart entstand?

Neapel ist mit der Vorstellung vom guten Klima untrennbar verbunden. Laut der Wetterstation Kampanien scheint die Sonne in Neapel an 235 Tagen im Jahr. Die Temperaturen sind auch im Winter angenehm, sodass Bars und Restaurants fast immer Tische und Stühle auf dem Trottoir stehen haben.

Als ich nach achtzehn Jahren den Fuß wieder auf neapolitanischen Boden setze, um hier einer neuen Arbeit nachzugehen, geht es mir so, als ob ich Neapel zum ersten Mal sehen würde. An diesem Frühmorgen empfängt mich am Flughafen ein strahlend blauer Himmel wie im Bilderbuch. Die erste Überraschung erlebe ich am Taxistand. Es gibt eine Schlange! Ich hatte die Neapolitaner als chaotische Meute in Erinnerung. Die Leute aber warten geduldig in der Reihe, bis sie drankommen. Damit das Prozedere schneller vonstatten geht, dirigiert ein korpulenter Mann die Wartenden. Die Arme heftig gestikulierend, schreit er Anweisungen in einem unverständlichen Dialekt: Auto fährt vor, Taxifahrer steigt aus, verstaut das Gepäck im Kofferraum, Leute steigen ein, weiter, nächstes Auto und wieder das animalische Gebrüll: »Uè! Signò! A ’cca! Bitte hierher!« Als ich in das Taxi steige, lächelt mich ein junges Sarazenengesicht an und fragt mich ganz unvermittelt: »Centro o tangenziale?« Ich entscheide mich für den Weg durch das Zentrum und gegen den Stadtring, denn so oder so muss man sich auf dichten Verkehr einstellen. Das Taxi fährt über die Piazza Garibaldi auf die Hauptverkehrsader Corso Umberto, biegt dann am Hafen in die Via Acton in Richtung Riviera di Chiaia, die vornehme Uferpromenade, wo sich mein Büro befindet. Während der Fahrt fällt mir auf, dass die Balkone der schönen neoklassizistischen Gebäude kaum genutzt werden. Nur einmal sehe ich einen einsamen rauchenden Herrn. Überwiegend dienen sie als Standort für die Motoren der Klimaanlagen. Werbeschilder hängen an den antiken verschnörkelten Balkongittern. Wenn ich den Blick ganz nach oben richte, sehe ich einen Streifen hellblauen Himmels und dann Sonnenschirme, Palmen und Oleander, die von den Balustraden der Dachterrassen hervorlugen. Während unten Autos, Busse und Mofas die Straße verstopfen und es auf den Bürgersteigen von eilenden und drängelnden Passanten nur so wimmelt, scheinen sich auf den Dächern kleine private Paradiese zu verbergen. Die Terrasse ist zentraler Ort im neapolitanischen Alltag: Hier wird zu Mittag und zu Abend gegessen, der Espresso wie der Aperitif getrunken, werden Freunde empfangen. Freilich sind die Glücklichen, die sich eine Wohnung mit Terrasse leisten können, nur wenige. Aber deswegen verzichtet kein Neapolitaner auf den Genuss der Sonne. Sobald die Temperaturen um die zwanzig Grad liegen, geht der Sonnenhungrige ans Meer. Bereits im April liegt auf den Felsblöcken vor der Promenade Jung und Alt.

Erwartungsgemäß verbrachte ich die erste Zeit mit Wohnungssuche. Zunächst kam ich ein paar Wochen zur Untermiete bei Familie Militante unter. Ich hatte die Anzeige für eine stanza singola con bagno, panoramica am Schwarzen Brett im deutschen Generalkonsulat gefunden. Die Dame am Telefon war reizend. Nach zwei Minuten – mit ein paar geschickten Fragen – wusste sie schon über mein Leben Bescheid. »Hausnummer 22, ganz oben.« Ich wollte schon auflegen, als sie energisch hinzufügte: »Und sagen Sie bitte dem Portier nicht, dass Sie kommen, um sich das Zimmer anzuschauen. Ich werde Sie als meinen Besuch ankündigen.« Als ich zu verabredeter Stunde erschien, machte ein schmächtiger Mann am Eingang die Tür auf und, bevor ich auch nur »äh« sagen konnte, wies er auf den Fahrstuhl: »Sechster Stock.« Dann drückte er mir ein Zehn-Cent-Stück in die Hand. Denn in Neapel ist es immer noch üblich, dass man für die Nutzung des Fahrstuhls eine Münze einwirft. Damit kommt man für seine Wartung auf. Das gilt in vornehmen bürgerlichen wie in Arbeitervierteln, wo ausnahmslos der Obolus verlangt wird.

Als ich das Zimmer sah, war ich sofort angetan. Es hatte honigfarbenes Parkett und neue Möbel. Vom Fenster aus sah man den Umriss der blauen Insel Capri wie auf einer Zeichnung von Karl Friedrich Schinkel. Auch der Majolikafußboden im Esszimmer, das ich mir wie die Küche mit der Familie Militante teilen musste, schien aus dem vorigen Jahrhundert zu stammen. Eigentlich war er ein Imitat, wie ich in den nächsten Tagen erfahren sollte, aber hergestellt in den Sechzigerjahren in einer Werkstatt an der Amalfi-Küste. Nachdem ich das Zimmer angemietet hatte, wurde ich im Nu zur Nichte der Vermieterin befördert. Per carità, um Gottes willen dürfe der Portier nicht erfahren, dass ich hier zur Miete wohne. Im ersten Moment dachte ich, dass sich die Dame womöglich schämte. Vielleicht war die Familie aus finanzieller Not gezwungen, das Zimmer zu vermieten. Aber dann fiel mir noch auf, dass mir weder ein Untermietvertrag noch eine Quittung ausgehändigt worden waren, als ich die geforderte Anzahlung entrichtet hatte. Oft bessern die Eigentümer ihr Einkommen auf, indem sie Wohnungen oder Teile davon schwarz vermieten. Doch das ist streng genommen kein ausschließlich neapolitanisches Phänomen. Auch in Rom und Mailand hinterziehen die Vermieter Steuern. Deswegen verabschiedet die italienische Regierung regelmäßig neue und strengere Vorschriften, was die Vermietung von Privatwohnungen angeht. So kann das Schwarzvermieten, wenn die Finanzpolizei dahinterkommt, eine sehr teure Angelegenheit werden. Vielleicht fürchtete die Dame, der Portier könnte sie bei der zuständigen Behörde anschwärzen?

In den darauffolgenden Wochen suchte ich intensiv nach einer Wohnung. Bekannte und alte Schulfreunde fragten mich: »Bist du für immer aus Berlin weggezogen? Warum denn das?« Sie konnten sich einfach nicht vorstellen, dass ich freiwillig nach Neapel zurückgehen würde. Fujtevenne! lautete der Imperativ des neapolitanischen Dramatikers Eduardo De Filippo, der seinen Landsleuten empfahl, die Stadt wegen der seit Jahrhunderten bestehenden Probleme unbedingt zu verlassen. Regelmäßig wird dieser Spruch von den Neapolitanern aufgegriffen, sowohl in meinem privaten Bekanntenkreis als auch von Persönlichkeiten aus Politik und Kultur. Neulich erntete der Erziehungsminister Kampaniens Missbilligung und Kritik, weil er bei einer Podiumsdiskussion zum Thema Jugendgewalt den zitierten Satz vorbrachte. Damit ist der genannte Assessor nicht allein. In keiner anderen italienischen Stadt wird so über Missstände gejammert wie in Neapel. Als ich meinen Geschwistern von meiner Absicht erzählte, dieses Buch zu schreiben, fuhr mein Bruder Antonio hoch. Für die »Gebrauchsanweisungen für Neapel« brauche man nicht ein ganzes Buch zu schreiben. Drei Worte würden vollkommen genügen: Nun ce venite! Kommt nicht her! Aus dieser Äußerung spricht die Resignation des Einheimischen, der seit Jahrzehnten mit unlösbaren gesellschaftlichen Problemen konfrontiert ist: organisierte Kriminalität (camorra), Verwicklungen zwischen krimineller Unterwelt und Politik, Umweltverschmutzung und vor allem die Arbeitslosigkeit machen den Neapolitanern zu schaffen. Bezeichnend ist, dass Neapel immer noch eine Stadt ist, aus der man emigriert. Man verlässt die Heimat, um woanders Arbeit zu suchen. Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts gingen zwei Millionen Neapolitaner nach Amerika. Gegenwärtig ziehen vor allem zahlreiche Hochschulabsolventen nach Norditalien oder ins Ausland zur Arbeitssuche. 2007 hat das Innenministerium die Statistik der Ab- und Anmeldungen in ganz Italien veröffentlicht. Die Zahl derjenigen, die aus Süditalien weggezogen sind, hat wieder das Niveau der Sechzigerjahre erreicht, als eine Million Menschen ins industrielle Dreieck (Mailand, Turin, Verona) und nach Deutschland auswanderten.

Meine Freunde sagten: »Jetzt suchst du eine Wohnung? Poverina. Du Arme!« Und sie hatten guten Grund, mich zu...