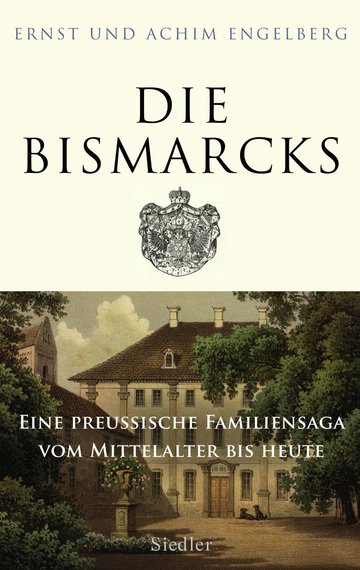

Leseprobe Stendaler Patrizier