Das fromme jüdische Milieu, in dem ich geboren wurde und aufwuchs, war von eigentümlicher Dichotomie: auf der einen Seite die strengste Observanz aller Gebote der Tora, der geringfügigen wie der gewichtigen, ein fraglos-selbstverständlicher, vollkommener und blinder Glaube an den Gott Israels, an dessen absolute Gerechtigkeit, Gnade und Barmherzigkeit sowie an seine Tora, die höchste, unanfechtbare Wahrheit; auf der anderen Seite das tiefe Bewusstsein von den Werten der deutschen Kultur in all ihren Verästelungen und Erscheinungen, dazu auch die sorgfältige Pflege aller weltlichen Wissenschaften und schönen Künste. Wir waren deutsche Juden: Juden, was die Gottesfurcht, die Liebe zum Höchsten und den Lebenswandel auf den von ihm gewiesenen Wegen betraf; und Deutsche hinsichtlich der Sprache, der Kultur und dem Land. Anders gesagt: Als Menschen und in gesellschaftlicher Hinsicht empfanden wir uns nicht als Deutsche. Die Kontakte zwischen orthodoxen Juden und ihren deutschen Nachbarn beschränkten sich auf geschäftliche Beziehungen oder den gemeinsamen Unterricht in Schule und Universität. »Es ist ein Greuel, mit ihnen Brot zu essen«[1] – die Hauptsache war, die Kaschrut einzuhalten; doch bestand auch seitens der meisten Deutschen keinerlei Bedürfnis, mit Juden Umgang zu haben und sie etwa nach Hause einzuladen. Unter diesem Aspekt war unser Deutschtum etwas abstrakt, während das Judentum auch die kleinsten Bereiche unseres Lebens – des inneren, spirituellen wie des äußeren, praktischen – durchdrang.

Die Dichotomie, die ich hier beschrieben habe, war ihrer halachischen Grundlage wegen religiöser Natur. Die Lehrsätze von Rabbi Eliezer ben Azarya – »Ohne Tora keine Lebensart, und ohne Lebensart keine Tora« (BT Nezikin Avot 3,21)[2]– und von Rabban Gamliel, dem Sohn von Rabbi Yehuda ha-Nasi – »Schön ist das Studium der Tora mit weltlichem Tun verbunden, denn auf beides verwandte Mühe lässt die Sünde in Vergessenheit geraten« (ebd. Avot 2,2)[3] – wurden so verstanden, dass mit der »Lebensart« entsprechend der traditionellen Exegese nicht nur die Arbeit für den Lebensunterhalt gemeint war, sondern auch – und vielleicht vor allem – im wortwörtlichen Sinn die Konventionen, das Brauchtum des Landes, in dem wir in der Verbannung lebten. Dabei ging es nicht um den Weg, den die Tora uns zu gehen untersagt (beispielsweise nicht-jüdische Gepflogenheiten zu übernehmen), sondern um jene Lebensweise, die sich aufs Schönste mit der Tora verbindet. Samson Raphael Hirsch, Rabbiner in Frankfurt am Main und einer der führenden Köpfe unter den Gründern der deutschen Orthodoxie, prägte die Formulierung »Tora mit Lebensart« als Losungswort dieser Richtung im Judentum.

Und weil geschrieben steht: »Raum schaffe Gott dem Japhet, dass er wohne in den Zelten Schems« (1. Moses 9,27), lehrten die Weisen, »Schönheit schaffe Gott für Japhet, und er wohne in den Zelten Schems; die Sprache Japhets sei in den Zelten Schems zu finden … das Schönste Japhets sei in den Zelten Schems zu finden.« (BT Moʿed Megilla 9b; Raschi ebd.) Obwohl die Massora den Begriff »Schönheit« (yafyut) im Sinne von »Weisheit« (chokhma) interpretiert und mit der Sprache das Griechische gemeint ist, in denen sich die Nachkommen Japhets auszeichneten, fanden die Rabbiner Deutschlands die wortwörtliche Interpretation angemessener und subsumierten unter »Schönheit« alles Schöne, was es auf der Welt gab und der christlichen Tradition und Kultur zufiel.

Unter den Rabbinern Deutschlands, den Anhängern Samson Raphael Hirschs und jenen, die seiner Richtung folgten, nahm mein Großvater, Rabbi Schlomo Carlebach, Rabbiner in meiner Geburtsstadt Lübeck, einen bedeutenden Platz ein. Er war der Vater meiner Mutter und mein erster Lehrer, und als Kind sah ich in ihm das Sinnbild des vollkommenen Menschen – den jüdischen Gerechten und den deutschen Gelehrten. Er war eine höchst beeindruckende Persönlichkeit, sein Gesicht umkränzt von einer weißen Mähne und seinem weißen Bart, »der hinabwallte, so weit seine Gewänder reichten«[4]; dazu seine strahlenden, funkelnden Augen, das gütige Lächeln auf seinen Lippen. Zu Hause trug er eine große Kippa aus Samt, die er, wenn er unterwegs war, mit einem schwarzen breitkrempigen Hut vertauschte, den er mit einer tiefen Verbeugung zog, wenn er den Gruß von Mitgliedern seiner Gemeinde erwiderte, ja selbst vor den Schülern des jüdischen Lehrhauses nahm er ihn ab. Er kannte alle und erinnerte sich an jeden Einzelnen: Die Gemeinde war verhältnismäßig klein, und der Rabbi galt gleichsam als Vater aller Familien. Jede Angelegenheit, sie mochte geringfügig oder bedeutsam sein, wurde vor ihn gebracht – angefangen von ehelichen Problemen und Fragen der Kindererziehung bis zu geschäftlichen Dingen und finanziellen Streitigkeiten. Er hatte in Lübeck noch zwei Rabbiner eingesetzt, um im Bedarfsfall ein halachisch einwandfreies Bet Din – das rabbinische Gericht – einberufen zu können, und diese verdienten sich ihren Lebensunterhalt, indem sie Talmudunterricht erteilten. Der gute Ruf als väterlicher Typ des idealen orthodoxen Rabbis ging meinem Großvater überall in Deutschland voraus, und obwohl man ihm das Rabbinat in etlichen großen Gemeinden antrug, zog er es vor, in Lübeck zu bleiben. Nicht bloß aus Anhänglichkeit an den Ort und Verbundenheit mit seiner Gemeinde, sondern hauptsächlich deshalb, weil er nur in einer kleinen Gemeinde die meiste Zeit seinem Studium der Tora und dem Schreiben von Büchern widmen und jedem wie jeder aus der ihm anvertrauten Herde seine persönliche Aufmerksamkeit schenken konnte.

Die Bücher, die er schrieb, und die Themen, denen er sich zuwandte, spiegeln seine intellektuelle Vielseitigkeit wider. Zum einen verfasste er drei Bände mit Kommentaren zum Talmud, übrigens in hebräischer Sprache; zum anderen schrieb er auf Deutsch Bücher, die für Laien bestimmt waren: eines zum Thema der rituellen Reinheitsgebote für Frauen, das Reinheitsvorschriften enthielt, die noch heute befolgt werden; ein anderes mit dem Titel Praktischer Ratgeber für das jüdische Haus gab ausführliche Anweisungen, wie ein jüdisches Haus zu führen sei und insbesondere wie man Kinder aufziehen und ihnen den Geist des Erzvaters Jakob einflößen solle; wieder ein anderes beschäftigte sich mit der Geschichte der Juden in Lübeck, das er dem Andenken an dessen Rabbiner und jüdische Einrichtungen früherer Zeiten widmete. Als »Ratgeber für das jüdische Haus« veröffentlichte er einen Katalog von Büchern, die seiner Ansicht nach in jedem guten jüdischen Haus stehen sollten: Nach theologischen Werken – die hebräische Bibel, der Babylonische und der Jerusalemer Talmud, Midraschim, Gebetbücher – und Schriften zur jüdischen Geschichte, die von frommen Juden verfasst worden waren (mit Ausnahme beispielsweise von Heinrich Graetz) folgte eine Liste mit nicht-jüdischen Büchern, die in keiner Bibliothek eines jüdischen Hauses fehlen durften, darunter alle Werke von Goethe, Schiller, Lessing, Rückert, Hebbel, Grillparzer, Geibel, Liliencron, Körner, Kleist, Uhland, Hauff, Börne, ferner die Werke von Shakespeare, Ibsen, Bjørnson, Tolstoi, Racine und Molière und noch viele andere. Dazu kamen noch allgemeine Nachschlagewerke, auch zu Geographie und Geschichte und weiteren säkularen Wissenschaften. Er pries die »Einladung« der Geistesgrößen aller Völker und Generationen, mit ihrer Hilfe das eigene Heim zu zieren. Man durfte selbst am heiligen Schabbat, nachdem man der Pflicht Genüge getan und den Wochenabschnitt samt dessen Kommentatoren studiert sowie auch die Aussagen der mündlichen Lehre gemäß Halacha und Aggada gelesen hatte, zum Vergnügen sich eine Weile mit weltlichen Werken beschäftigen, um gleichsam den Bibelvers zu verwirklichen: »Und du sollst den Schabbat ein Vergnügen nennen« (Jesajas 58,13).

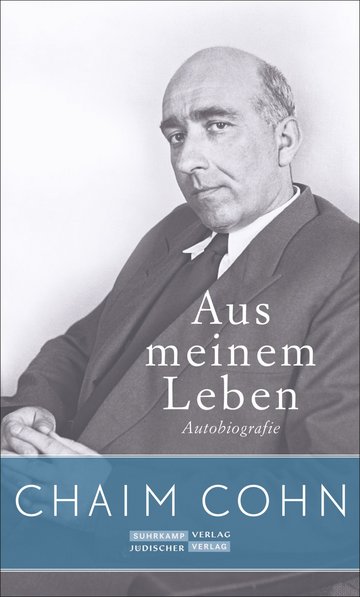

1 Beim Torastudium mit dem Großvater Yosef Cohn, 1926

Ich war etwa drei Jahre alt, als ich bei meinem Großvater anfing, Tora zu lernen. Aus irgendeinem Grund wählte er mich unter all seinen Enkeln aus, um mich nicht durch Hauslehrer, die von einer Anstellung zur...