Einleitung: Kolonialer Kunsthandel und postkoloniale Kunst

Texte über Kunst in Afrika beschreiben gewöhnlich die heutige Szene. Wenn wir aber auf die 1960er und 1970er Jahre zurückblicken, kommt ein Quantensprung in Sicht. Damals nahm das «kurze Jahrhundert» Fahrt auf, wie Okwui Enwezor die Jahre zwischen 1945 und 1994 nannte.[1] Auch die Kunstszene wurde Teil der Befreiungsbewegung. Die Rede ist also von Kunst als einer neuen Praxis, für die es vor Ort keine Voraussetzungen gab. Ein Bruch trat ein, als anstelle des kolonialen Kunsthandels mit Masken und Fetischen, die eine Beute für Sammler und Museen waren, eine postkoloniale Kunstszene entstand. Léopold Sédar Senghor (1906–2001), der erste Präsident Senegals, baute ab 1960 mit staatlichen Mitteln eine nationale Kunstszene auf, für die er durch Institutionen wie Kunstakademie, Kunstgewerbeschule und Kunstmuseum eine Infrastruktur schuf. Das Erste Weltfestival der Negerkünste bildete 1966 den Auftakt zu einem staatlich zentrierten Programm, das in Afrika damals einmalig war. 1974 gelang es Senghor, die junge zeitgenössische Kunst Senegals, einer ehemaligen Kolonie Frankreichs, durch eine Wanderausstellung in der ganzen Welt bekannt zu machen. Nach seiner Zeit als Präsident folgte 1992 in Dakar die erste Kunstbiennale Afrikas südlich der Sahara.

Heute sind auf dem neu entstandenen Weltmarkt der Kunst regelmäßig afrikanische Künstler vertreten. Sie haben sich professionalisiert und verzichten auf den ethnischen Gestus. In den 1960er Jahren war aber der Weg in die Zukunft noch ungewiss. Man hoffte auf eine spezifisch afrikanische Kunst, eine Kunst mit afrikanischem Profil. Dabei stand die Vorstellung einer postkolonialen Moderne, um einen Begriff von Chika Okeke-Agulu aufzugreifen,[2] einer Moderne der Zukunft, noch eine Zeit lang im Vordergrund. Mit der Entstehung der Global Art verändert sich heute der Kunstbegriff und fächert sich die westliche Kunstwelt in ein polyzentrisches Mapping auf. Die neue Situation der postkolonialen Kunst bringt auch im Westen die ethnologischen Museen in eine Krise. Sie waren einst gegründet worden für Artefakte, die vom allgemeinen Kunstbegriff ausgesondert und unter dem Begriff «Weltkunst» zusammengefasst waren. Jetzt aber verlieren ethnologische Museen das Recht, mit ihren alten kolonialen Sammlungen das heutige Profil Afrikas zu repräsentieren. Dagegen öffnen sich die Kunstmuseen für Künstler aus Afrika, die bisher nur in ethnologischem, das heißt kolonialem Zusammenhang gezeigt worden waren. Diese Zeitenwende weckt den Wunsch, auf die Anfänge der postkolonialen Kunst Afrikas zu blicken, die erst so kurze Zeit zurückliegen.

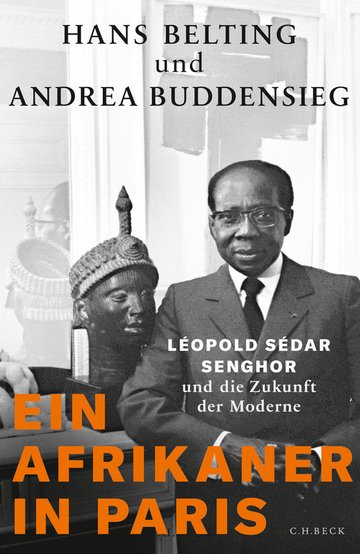

Der Titel Ein Afrikaner in Paris schließt an Formulierungen an, die im Gefolge der Bewegung Black Paris in den 1920er Jahren auf den Buchmarkt kamen.[3] Der Afrikaner Léopold Sédar Senghor war in Paris kein Besucher auf Urlaub. Hier suchte er die Moderne, von der er träumte. Hier fand seine Ausbildung ihr Ziel. Seit seinem Studium lebte er fast drei Jahrzehnte in Paris und stellte dort die Weichen für die Zeit nach der Kolonialherrschaft. Paris war für ihn der Ort, um mit ganz Europa in Kontakt zu treten. Die Stadt war damals das Zentrum der modernen Kunst, bevor in den 1950er Jahren New York die Führung übernahm. Nach seinem Rücktritt als Staatspräsident von Senegal im Jahr 1980 lebte Senghor wieder in Paris. Wenn er von der Stadt sprach, meinte er die Moderne, die er hier kennengelernt hatte. «Dieser Geist von Paris, der ein Musterbeispiel für den französischen Geist ist, war es, wonach ich während meiner Studienjahre suchte, und dabei entwickelte ich eine ganz afrikanische, ja barbarische Leidenschaft.»[4]

Aber es gab noch einen anderen Grund für Senghor, den Akzent auf Paris zu legen. Für Senegal, das in der Kolonialzeit zu «Französisch Westafrika» (AOF) gehörte, als dessen Sprecher Senghor bis 1960 agierte, war Paris die zuständige Adresse. Die Städter in den «vier Kommunen» Senegals besaßen das französische Bürgerrecht, und Französisch war die Verkehrssprache. Der Blick in eine Zukunft nach der Kolonialzeit musste sich also auf Paris richten. Dort fand Senghor als Dichter 1948 seinen ersten Erfolg, als Jean-Paul Sartre unter dem Titel «Schwarzer Orpheus» die Einführung in die von ihm herausgegebene Anthologie schwarzafrikanischer Poesie schrieb.

Die französische Kolonialpolitik, auf die Senghor bezogen war, geriet aber bald in den Schatten der USA. Die transatlantische Achse verschob die Gewichte. Dadurch verlor die mediterrane Achse, die Europa und Afrika verband und im Zentrum von Senghors Weltbild stand, an Bedeutung. Senghor sprach immer wieder von «unserem Mittelmeer», an dessen Ufern die Kulturen in der Geschichte miteinander statt gegeneinander verbunden waren. Métissage als Symbiose der Kulturen wurde bei ihm ein Schlüsselbegriff.[5]

*

Die Entstehung dieses Buches reicht in die Zeit zurück, als die beiden Autoren am Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe (ZKM) das Forschungsprojekt und die Ausstellung The Global Contemporary and the Rise of New Art Worlds durchführten.[6] Es war für uns damals eine Überraschung, Senghor in Verbindung mit großen Namen der französischen Kunstszene zu entdecken. Ein Schlüsselerlebnis war der Atelierbesuch bei Pierre Soulages im Jahre 2008, bei dem uns der Künstler ein nie gesehenes Exemplar seines Katalogs von 1974 für Dakar überreichte. So stießen wir auf die Tatsache, dass Pariser Stars wie Picasso und Soulages in den 1970er Jahren in Senegal im Musée Dynamique, dem neuen «Tempel der Kunst», ausgestellt waren. Über dieses Ausstellungsprogramm war in der einschlägigen Literatur erstaunlicherweise fast nichts zu finden. Bis vor der Ausstellung von Soulages im Centre Georges Pompidou 2010 war von dieser Episode nichts bekannt. Es stellte sich bald heraus, dass Senghor als Kulturpolitiker und Gründer von Kunstakademie und Kunstgewerbeschule, Theater und Ballett, aber auch als Neugründer der Universität von Dakar damals ein einmaliger Fall in Afrika war.

Senghor war für uns auch als Autor kunstkritischer Texte eine Überraschung. Er schrieb sie sogar in einer Zeit, als er in politischer Hochspannung lebte. Der Text von 1958 über Pierre Soulages, mit dem er befreundet war, ist dafür ein Beispiel. In diesem Text inszeniert Senghor gleichsam seine ästhetische Konversion zur Moderne.[7] Gegenüber Soulages wiederholt er 1958, gleichsam in umgekehrter Richtung, die einstige Konversion Picassos zur Ausdruckskraft afrikanischer Masken, welche die Kunst Europas «revolutioniert» hatten. Er nannte das gegenseitige «Assimilation» ohne Verlust der künstlerischen Identität. Hier fand Senghor jenseits aller Theorien und Schlagworte eine Sensibilität, die ihm auch bewies, dass in Kunstfragen eine gemeinsame Zukunft möglich war. Für seinen Appell an eine humane Weltordnung übernahm er von dem französischen Theologen Pierre Teilhard de Chardin den Begriff einer Civilisation de l’universel (Kap. I. 6). Sie sollte den falschen Universalismus korrigieren, den Frankreich für seine eigene Zivilisation propagiert hatte. Senghor dachte in den Kategorien mehrerer Zivilisationen, die miteinander statt gegeneinander agieren würden.

*

Zu Senghors Zeiten gab es noch keine postkoloniale Debatte, denn es gab noch keine postkoloniale Geschichte. Die postkoloniale Welt war noch reine Zukunft und nicht beschädigte Gegenwart. Wenn sich Senghor heute als Idealist erweist, so kann man nur bedauern, dass die Globalisierung, die der Entkolonialisierung auf dem Fuß gefolgt ist, viele Wege verbaut hat. Eine Weile hatten Träume Konjunktur, aber bald stellte sich heraus, dass der Spielraum für eine gemeinsame Welt begrenzt war, wenn die Bedingungen dafür fehlten. Der Ruf nach Befreiung und Widerstand war ein altes Thema – die Freiheit wurde eine neue Aufgabe. Nicht nur zeigten sich jetzt erst die Schäden und Fehlentwicklungen der Kolonialzeit. Auch hielt die Weltgeschichte ihren Gang nicht an, um auf die neuen Akteure zu warten. Die einstigen Kolonialmächte zogen sich aus ihrer Verantwortung zurück und überließen die neuen Nationen in dem entstehenden Machtvakuum sich selbst. Als die Blockbildung von West und Ost endete, in der die Kolonien von beiden Seiten umworben worden waren, stand die Dritte Welt, wie sie seit der Konferenz von Bandung hieß, allein. Die neokoloniale Wirtschaftspolitik hatte freies Spiel. Sie bot keine Modelle für Länder, die man jetzt schönfärberisch Entwicklungsländer nannte.

Es ist heute schwer geworden, eine Gestalt...