Oktober

„UND WANN WOLLEN SIE HEIRATEN?“ Über seine altmodische Nickelbrille hinweg starrte der Mann mich an. Ich starrte zurück und musste erst mal husten. Mit allem hatte ich gerechnet. Doch nicht mit dieser Frage.

Es war mein erster Morgen in Kapstadt. Vor den Fenstern des kleinen Büros in der Long Street knallte die Sonne schon jetzt fast senkrecht auf den Asphalt. Autohupen und Möwenschreie drangen gedämpft durch die Scheiben. Wenn ich den Kopf hob, konnte ich auf der gegenüber liegenden Straßenseite eine Gruppe Touristen sehen, mit Shorts und T-Shirts bekleidet schlenderten sie zwischen den viktorianischen Häusern hindurch.

In den letzten vierzig Stunden war ich vom deutschen Spätherbst in den südafrikanischen Sommer gereist. Und auch abgesehen von diesem Klimawechsel war seit meiner Ankunft gestern Mittag so viel passiert, dass mich jetzt, im Büro meines ältlichen, dafür aber umso seriöser wirkenden Immigration Practitioners Herrn van der Merwe, eigentlich nichts mehr erschüttern sollte.

Trotzdem begann es, in meinem Bauch zu piksen. Was sollte die Frage mit dem Heiraten? Meine Unabhängigkeit war mir so heilig wie meine eigene Wohnung. Sicher, für das Jahr in Kapstadt würden Max und ich zusammenziehen, das war am praktischsten. Doch es war überhaupt nicht klar, ob es gut gehen würde. Und selbst wenn: Vor den Traualter treten würden wir deswegen noch lange nicht. Hing von der Antwort die Genehmigung meines Aufenthalts ab?

Eigentlich ist das südafrikanische Einwanderungsverfahren ja vergleichsweise simpel: Eine befristete „Permit“ wird Einwanderungswilligen, besonders solchen aus Übersee, vom Department of Home Affairs meist anstandslos gewährt. Wer den dafür erforderlichen Papierkrieg an einen privaten Immigration Practitioner delegiert, kann das Prozedere sogar auf wenige Wochen verkürzen. Nach fünf Jahren kann man einen unbefristeten Aufenthalt beantragen. Fünf Jahre später Staatsbürger werden. Nicht erst seit 1994, als das Post-Apartheid-Land zum Magneten für Einwanderer aus ganz Afrika wurde, ist Südafrika eine Migranten-Nation. Schon im 14. Jahrhundert zogen zentralafrikanische Bantu-Völker hierher auf der Suche nach Weideland für ihre Rinder. Als Armutsflüchtlinge kamen dreihundert Jahre später vor allem Holländer, Flamen und Deutsche. Nicht zu vergessen das Heer der Sklaven, das von den niederländischen Kolonialherren aus Indonesien, Westafrika und Madagaskar ans Kap verschleppt wurde, sich dort mit weißen Siedlern und ockerfarbenen Ureinwohnern mischte und so vor allem die Gegend rund um Kapstadt zu einem derart wilden Völker-Ratatouille machte, dass ich mein erstes Südafrika-Klischee schon gestern am Flughafen begraben hatte: von wegen „Schwarz + Weiß“. Südafrika war – bunt! Und seine farbenfrohsten Bewohner, die vor allem rund um Kapstadt lebenden Mischlinge, nannten sich passenderweise auch gleich so: Coloureds.

Herr van der Merwe, der mich jetzt so streng musterte, war allerdings ein Weißer. Und er wartete noch immer auf eine Antwort. Ich überlegte fieberhaft: Hatte ich eine Regelung übersehen? Musste man verheiratet sein, um in Südafrika als Paar zusammenwohnen zu dürfen? Das klang absurd. Andererseits: Wenn mir vor einer Woche jemand erzählt hätte, dass ich meinen ersten Tag am Kap zum großen Teil mit ölverschmierten Händen am Straßenrand kauernd verbringen würde, hätte ich das auch nicht geglaubt.

Eigentlich hatte ich meine Ankunft ja minutiös geplant. Wichtigster Punkt dabei: Ich wollte unbedingt selber vom Flughafen zu unserer Wohnung fahren. Je früher Linksverkehr, desto besser. Als ich nach achtzehn Stunden Reise blass wie ein Flugzeugbrötchen mit meinem Gepäckberg in die Empfangshalle stolperte, hatte mir Max deshalb mit theatralischer Verbeugung den Schlüssel unseres Autos überreicht: eines rostgesprenkelten Toyota Tazz, Baujahr 2002. Den Wagen hatte er kurz nach seiner Ankunft vor einem Monat bei einem Kapstädter Gebrauchtwagenhändler gekauft. Ich war damals noch in Hamburg geblieben, um Zwischenmieter für unsere beiden Wohnungen zu suchen. Und, na gut, auch um ein paar Artikel fertigzustellen, die ich unglaublich wichtig fand. Schließlich war ich fest entschlossen, nach dem Jahr in meiner alten Redaktion wieder anzufangen. Ein guter Abgang konnte da nicht schaden, dachte ich.

Doch dann verpatzte ich mit Karacho meinen Einstieg am Kap. Der Toyota blieb nämlich einfach stehen. Zum Glück nicht auf der Autobahn, das wäre womöglich tödlich ausgegangen, sondern auf einer stillen, von Palmen gesäumten Seitenstraße knapp zwei Kilometer vor unserer Wohnung im Küstenvorort Sea Point. Eine verzweifelte halbe Stunde lang versuchten Max und ich, den Motor mit Hilfe der Tomatensaftdose abzukühlen, die ich vom Flugzeugfrühstück noch in meiner Tasche hatte. Dann fiel Max erfreulicherweise ein, dass es wenige Straßen weiter ja auch eine Werkstatt gab. Wir schoben das Auto dorthin. Und erfuhren nach einer Stunde Warten in der Mittagshitze, dass a) sich der Motorkopf wegen der Hitze komplett verzogen hatte, b) ich das aber nicht merken konnte, da die Warnleuchte defekt war, c) der Wagen sowieso rettungslos überteuerter „kak“, also Bockmist, sei, d) wir ihn „frühestens in einer Woche“ wiedersehen würden und e) die Reparatur wohl 4000 Rand kosten würde, gut 500 Euro. Die Stimmung war von da an eher frostig. Und statt den ersten Abend in unserer mit Möbeln und Meerblick ausgestatteten und trotzdem unverschämt günstigen Wohnung bei einer Flasche Shiraz zu feiern, lagen wir in verschiedenen Ecken des riesigen Ehebetts und schwiegen uns an.

Zum Glück verfügt unsere Beziehung über einen Trumpf, der uns schon oft vor größeren Krachs bewahrt hat: Wir haben beide ein großes Harmoniebedürfnis. Und so konnten wir am nächsten Morgen fast schon wieder über den Rülpser lachen, den der Toyota kurz vorm Absterben von sich gegeben hatte. Und, fast noch wichtiger: Wir begannen, Alternativpläne für die autofreien Tage zu schmieden. Ohne Auto, das hatte Max nämlich schon gemerkt, ließ sich in Südafrika vieles nur unter großem Zeitaufwand, manches gar nicht bewerkstelligen. Das Netz der Busse und Bahnen war löchrig wie ein mottenzerfressenes Leopardenfell, die Entfernungen für europäisches Raumempfinden gigantisch. Angesichts der Tatsache, dass achtzig Prozent aller Südafrikaner kein Auto haben und meist in winzigen Dörfern oder Townships fernab der Stadtzentren wohnen, ist das natürlich ein bedrückender Zustand. Doch die Not hat die Menschen schon während der Apartheid erfinderisch gemacht. Da Schwarze kaum Lizenzen für reguläre Busse erhielten, bauten ein paar findige Nasen ihre privaten Kombis einfach zu Bussen aus und kutschierten darin Dienstmädchen und Gärtner illegal zwischen Städten und Townships hin und her. Minibus-Taxis nannte man die Gefährte, 1987 wurden sie offiziell zugelassen, noch heute nutzen sie sechzig Prozent aller Südafrikaner. Trotz hoher Unfallquoten und regelmäßiger „Taxi-Kriege“ zwischen den rivalisierenden Unternehmen. Doch Minibus-Taxis sind nun mal konkurrenzlos billig. Überraschend schnell. Und wenn man sich mit dem Fahrer gut stellt, wird man sogar von zuhause abgeholt.

„Wenn du heute wegen der permit in die Stadt musst, nimmst du am besten auch so einen Minibus“, sagte Max. „Die Fahrt kostet nur fünf Rand. Stell’ dich einfach an die Victoria Road und warte, bis einer kommt. Je voller der Wagen, desto größer der Spaß.“

Der Bus, der mich kurz darauf aufklaubte, war leider leer. Und ich fast ein bisschen enttäuscht. Bis zweihundert Meter weiter, am Supermarkt, plötzlich die Massen zustiegen: schwarze Matronen mit bunten Röcken und prall gefüllten Einkaufstüten. Dürre Coloureds-Väterchen, die angeregt vor sich hin brabbelten. Eine Handvoll kichernder Mädchen mit bunten Clips in den Zöpfchenmähnen. Bald klemmte ich zwischen der mit Pflastern fixierten Fensterscheibe und den schwitzenden Schenkeln einer dicken Mama. Über meinem Kopf wummerte eine monströse Stereoanlage. Vor mir feuerte der Fahrer, ein kahl rasierter Coloured, unentwegt Flirtsalven Richtung Mädchengruppe. Die Sprache, die er dabei benutzte, hielt ich zunächst für einen Hustenanfall. Später wurde mir klar: Das war Afrikaans.

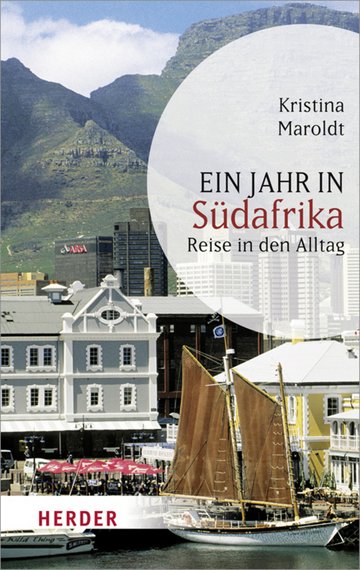

Knapp zwanzig Minuten dauerte der Ritt. Die meiste Zeit rasten wir an heruntergekommenen Siebzigerjahre-Hochhäusern, Surfershops, China-Imbissen und erfreulich freizeitorientiert aussehenden Menschen in Shorts und Flip-Flops vorbei. Das war also Sea Point, mein neues Zuhause. Auf den Ort war ich tatsächlich gespannt: Während der Apartheid hatten hier, am Fuß des Lion’s Head, nur Weiße gelebt, vor allem Italiener, Griechen und osteuropäische Juden. Damals war Sea Point einer der am dichtesten bebauten Stadtteile Südafrikas, die Restaurantszene galt als legendär, sogar das erste vegetarische Restaurant des Landes wurde hier eröffnet – im fleischfanatischen Südafrika tatsächlich eine Sensation. Doch dann wurde 1992 am Hafen die Victoria & Albert-Waterfront eröffnet. Und die Menschen feierten von da an lieber im herausgeputzten Hafenbecken. In Sea Point konnte man höchstens noch mit Drogen oder Sex Geld verdienen. Erst in den letzten Jahren hatte der Ort ein Revival erlebt. Und die Rückkehrer registrierten erstaunt: Das einstige Weißen-Ghetto war bunt geworden. Schwarze und Coloureds lebten jetzt hier, Chinesen und Nigerianer hatten Restaurants eröffnet. Und seit 2010 zur Fußball-WM das Green Point Stadium am Rande des Viertels zum metallisch glänzenden Cape Town Stadium umgebaut worden war, pilgerten...