Un Air de Jazz – Jazz in the Air

Wenn ich früher durch Strassen ging – irgendwo – und aus einem Fenster ein paar Töne drangen, die wie Jazz klangen, fühlte ich mich sofort angesprochen, war versucht stehenzubleiben ... Weiter zu hören: Wer mochte das sein, der da spielte? Was war das für ein Thema? Um welche Platte konnte es sich handeln? Und wer war das, der da hörte? – Es lag dann etwas wie ein Versprechen in der Luft, die Welt schien schlagartig geändert, die gleichen Häuser und Strassen nicht mehr die gleichen Häuser und Strassen. Wie wenn ein gleichmässig-gleichmütig vor sich hinschnurrendes Motörchen einen kleinen Schubs bekäme – und plötzlich läuft es anders, schneller; wie wenn also, im ganz innerlich und ganz äusserlich ablaufenden Getriebe des Alltags, eine kleine Wendung eingetreten wäre und im Moment eine neue Verbindung sich auftäte. Das Aussen nicht mehr nur einfach das Aussen, das Innen nicht mehr nur einfach das Innen: ein Brückenschlag durch ein paar Töne, einen Klang.

Ein simples Phänomen des Bewusstseins tut sich darin – in diesem schnellen Umschalten, Einklinken, Festhaken – kund, zeigt zugleich einen allgegenwärtigen Mangelzustand an: etwas, an dem wir nicht direkt teilhaben, aber teilhaben möchten, kommt uns immer schöner und begehrenswerter vor, als es vielleicht ist. Es ist noch ein Stück Unbekanntheit drin und das macht die Sache geheimnisvoll – zieht an und verlockt. – Wenn wir in einem Lokal, an einem Nebentisch, zwei Menschen in ein intensives Gespräch verstrickt sehen, von dem wir nichts hören können, wenn wir ein Liebespaar, sich zugetan, einen fernen Waldweg entlang gehen sehen, wenn unser Blick abends oder nachts ein hellerleuchtetes Fenster streift, wir Menschen und Dinge so sehen, wie wir sie sonst nicht sehen – wie im Lichtkegel einer Bühne sehen, während wir im Dunkel stehen –, dann nimmt dieses Sichtbare sofort eine unbestimmt sehnsuchtsvolle Aura an. Wir nehmen es so wahr, wie wir es sonst nicht wahrnehmen – das Vertraute, Alltägliche tritt augenblicks zurück und etwas anderes schiebt sich an dessen Stelle.

Es ist wie das Bild von dem, was die Welt sonst nicht ist. Das Bild der Welt, wie sie sein könnte – ohne die Schwerkraft der Verhältnisse, ohne Hinderndes und Einschränkendes. Wir lassen uns also täuschen: aber das ist gewiss eine schöne und auch notwendige Täuschung. – Die Ent-täuschung tritt jedesmal dann ein, wenn wir zu wissen bekommen, worum es sich handelt: wenn wir hören, wovon die beiden da reden am Nebentisch, wenn wir die Gesten mit den Worten, die Worte mit den Inhalten verknüpfen können; wenn wir vernehmen, wo das Liebespaar wohnt, welchen Beruf der Mann hat, was die Frau tut (denn Liebespaare können nur im Nirgendwo zuhause sein); wenn wir erfahren, wie das Familienleben hinter jener erleuchteten Fensterscheibe sich tatsächlich zusammensetzt, wie kümmerlich oder sorgenvoll es vielleicht ist. Dann ist das Geheimnis weggewischt, das Versprechen gebrochen.

Und doch ist unsichtbar, zwischen den Welten, so etwas wie eine Verheissung immer noch da: im Zauber des Klangs, der in der Luft hängt, in den paar Tönen, die der Wind aus der Ferne heranträgt, im Blick, der durch den Spalt der Tür fällt und momentweise etwas anderes wahrnimmt.

***

DIE WELT WIE SIE NICHT IST: ist es das vielleicht, was die Musik uns zu hören gibt? Was sie wie einen Empfindungsraum vor uns hin stellt, woher sie die Macht ihrer Anziehungskraft bezieht?

Sie hebt ab von der Wirklichkeit und ist doch nichts Utopisches, sondern ganz da, gegenwärtig, mittendrin im Wirklichen. Also auch, genährt aus dem ‚Triebgrund der Wirklichkeit’, selbst wirklich: Ausdruck der Welt, wie sie ist. – Ein Schwellenphänomen, Verbindung von zwei Sphären, die gleichzeitig da sind, bewusst-unbewusst, wirklich-unwirklich: Ausdruck der Welt, wie sie nicht ist – wie sie ist – nicht ist – ist – nicht ist ...

***

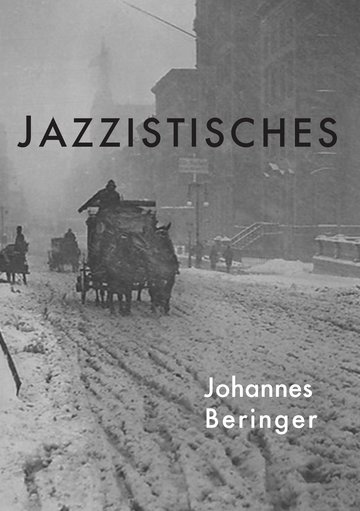

JAZZ IST GROSSSTADTMUSIK. (Wenigstens der Jazz, der mich anspricht – und der fängt mit Charlie Parker erst an.) Dass der bebop in New York entstanden ist, ist ebensowenig zufällig wie die herausragende Bedeutung von New Orleans, Kansas City oder Chicago. Die Vielzahl der Eindrücke, das Passagere, Flüchtige (das, was Walter Benjamin früher einmal als ‚Chocs’ bezeichnet hat) wird von den gehetzten Phrasen des bebop aufgenommen und als Lebensgefühl wiedergegeben. In Charlie Parkers Spiel liegt etwas durchaus Triumphierendes: wie bei einem, der es schafft, das Unbewältigte zu bewältigen und momentan hinter sich zu lassen. Aber wenn das Schnellebige und Hektische immer noch zunimmt, ist dem Wechselhaften und Unablässigen der Eindrücke (die über die Sinne quasi gleichförmig auf die Ebene der Empfindungen prasseln) nur standzuhalten, indem man eine andere Haltung einnimmt: eine glatte Oberfläche ausbildet – wie der cool jazz –, um etwas Schutz zu haben und innerlich nicht unterzugehen. Das ist ein Akt des Willens oder des Bewusstseins, welcher der Verausgabung und reinen Veräusserlichung das kontrollierte Verhalten, das Mittendrinstehen und doch Distanzhalten, eben die ‚Kühle’ entgegenstellt. (Birth of the Cool von MILES DAVIS: ein geschmeidiges, gut vertäutes Neun-Mann-Orchester, das ein Zuviel an Turbulenzen glätten muss; nicht leicht vorstellbar heute, wie ultramodern diese Platte – mit Aufnahmen von 1949/50 – damals wirken musste.)

Diese Haltung ist eine, die vor allem auch von Jugendlichen übernommen wurde und etwa über Filme jener Zeit Eingang in Köpfe und Körper fand: selbst wenn die innere Kompassnadel wild hin und her pendelt, die Leidenschaften hochschwappen und die Begierden brodeln – nach aussen hin gilt es Fassung zu bewahren, kühl bis ans Herz hinan – lässig zu sein. (Paul Newman, eben von einem Mississippi-Dampfer an Land geschwommen und sich dem vor ihm liegenden Südstaaten-Kaff zuwendend, schiebt sich lässig den Hut in den Nacken mit einem Ausdruck, der sagt: ich bin zwar nur ein Tramp, aber mit euch nehm’ ich’s allemal auf. Das war, trotz der Umgebung, eine Großstadthaltung und hätte ebenso gut in eine Spielhölle gepasst. Oder Marlon Brando als „Mann mit der Schlangenhaut”: da sieht man schon am Kleidungsstück, dass es besser ist, Abstand zu halten. Oder das Haarekämmen vor der Mutprobe des nächtlichen Auto-Wettrennens in den Abgrund in „Rebels Without A Cause”: James Dean, der die Verletztlichkeit und Unsicherheit des Jugendlichen überspielt und einbringt in Gesten der coolness.)

Der Pendelschlag zwischen hot und cool, das ist wohl schon gesagt worden, hat den Jazz bestimmt bis in die neuere Zeit. Wenn man so will, ist diese Spannung aber bereits in der Mikrostruktur des Augenblicks angelegt: eine kleine Volte – und schon ist das, was eben noch überschäumen wollte, in den Grifff genommen; ein paar kontrollierte, bestechend einfache und klare Töne, die sich fortspinnen – und unversehens, fast weiss man nicht wie, ist etwas Ekstatisches drin. – Schon das timekeeping – die präzise, variable und zugleich stetige Wiederholung desselben durch die Rhythmusgruppe – bedeutet doch eine gewisse Anspannung der Physis in der Zeit, um den Raum zu liefern für die darüber liegende Improvisation – und die geht zuerst aus der Entspannung hervor, auch wenn sie sich dann anspannt und weit ausholt. (Vom Tenorsaxophonisten WARDELL GRAY ist zum Beispiel gesagt worden, die Qualität seines Spiels liege in „its total relaxation, even at the most turbulent tempos ...”) Mit der Zeit getraute man sich dann, die Unterlage auch wegzunehmen und das Sicherheitsnetz fallenzulassen – sich dem ‚Schweigen des Raums’ und dem ‚freien Fall’ in der Zeit zu überlassen.

***

REFERENZINSTRUMENT DES KÖRPERS: die Kälte der Denkoperation braucht die Wärme des Organischen, den Herzschlag, den Atem, das Pulsieren des Blutes. Ausschliesslich technische Brillanz, wie sie heute im Jazz vielfach geübt und vorgeführt wird, unterläuft die Spannung des Wechselspiels zwischen Kalt und Heiss, ebnet in gewissem Mass den lebendigen Austausch ein, simuliert und funktionalisiert ihn: leerlaufender, vergessener Körper. (In ziemlich genauer Parallele zur Hervorbringung und Anwendung von Technik anderswo – Erfolg der naturwissenschaftlichen Objektivierung, welche die Funktion des Forschergehirns auf ‚Logizität’ einschränkt.)

***

Traumgedanke. – Könnte es sein, dass es im Jazz etwa der 50er-Jahre eine Art von Lyrismus gegeben hat, der verloren ist? (Und nur BILL EVANS hätte ihn, mit seiner Vorliebe und seinem Flair für bestimmte Standards, aufgenommen, weiter getragen – so weitgehend, dass er eingeflossen ist auch in seine eigenen Kompositionen?)

Stücke, die schon im Titel eine schöne und nachdenkliche Hinneigung erkennen lassen, Songmaterial, zeitlos eingesponnen in die Zeit, wie märchenhaft verzaubert, Melodien, die wie von irgendwoher und nirgendwoher kommen...