Warum hat er »Ja« gesagt?

An einem diesigen Augusttag gegen 12 Uhr gleitet die Stena Line durch den wunderschönen Schärengürtel auf die zweitgrößte Stadt Schwedens zu. Die Fähre wendet langsam im Fluss Göta und legt am Masthuggskai an.

Unvermittelt wechselt das Licht, und der Regen hämmert mit solcher Wucht auf das Stahldeck, dass die Tropfen Blasen schlagen. Beinahe wie eine Warnung für uns, die wir auf dem Weg ins Kurt-Wallander-Reich sind, diesen kälteren Teil vom Folkhem (dem »Volksheim« – wie die Schweden ihren Sozialstaat nennen), auch wenn die Jagdreviere des weltberühmten schwedischen Kriminalkommissars hauptsächlich in der Hafenstadt Ystad und den umliegenden Dörfern liegen, auf offenen Feldern und in dichtem Laubwald, knapp vierhundert Kilometer weiter südlich an der Ostsee.

Hier in Göteborg erwartet uns die Begegnung mit dem Erfinder des Kommissars Kurt Wallander: mit Henning Mankell. Mit einem Autor, der sich – nach neun von der Kritik gelobten belletristischen Büchern – zu Beginn der Neunzigerjahre vornahm, seine Landsleute vor dem Rassismus zu warnen. Gleich mit seinem ersten Wallander-Krimi füllte er die Leerstelle hinter dem erfolgreichen Schriftstellerpaar Sjöwall/Wahlöö aus und gab den Startschuss ab für eine Reihe neuer Schwedenkrimis mit neuen Autoren, die jedoch nicht an Mankell heranreichten, weder an seine sprachliche Spannweite noch seine glaubwürdige Personenschilderung.

Das ist auch der Grund dafür, dass er in einem BBC-Porträt von seinem britischen Schriftstellerkollegen John Harvey zum Master of Crime Fiction ernannt wurde. Allerdings scheut er, was seine Person betrifft, die Öffentlichkeit und hat jedes Mal »Nein« gesagt, wenn er gebeten wurde, an Veranstaltungen wie dieser teilzunehmen – unabhängig davon, ob sie von nationalem oder internationalem Charakter waren.

Das Hotel liegt an Göteborgs prachtvoller Kungsportavenue.

Ein helles Vestibül, der Rundhorizont hinter der Rezeption mit einem Material bekleidet, das an goldene Elefantenhaut erinnert. Die Reisenden, überwiegend Männer in leichten Trenchcoats, kommen und gehen mit ihren Rollkoffern oder umfangreichem Golfgepäck.

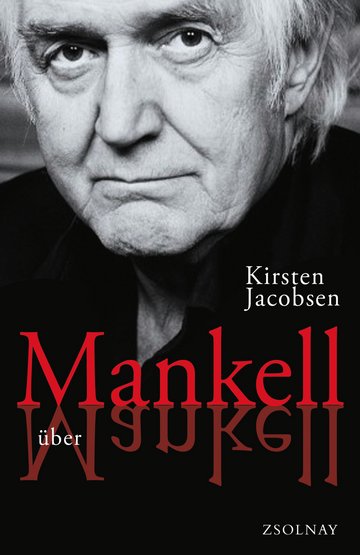

Ungefähr fünf Minuten vor dem verabredeten Zeitpunkt tritt er durch die Schwingtür ein. Leicht zu erkennen, zumal sein Gesicht markanter ist als auf vielen Fotos. Ein charismatischer, sonnengebräunter, adretter Mann mit grauweißem, halblangem Haar. Er trägt einen klassischen Baumwollmantel mit verdeckter Knopfleiste.

»Henning Mankell«, sagt er, lächelt kurz und reicht die Hand.

Ich registriere, dass er seinen Nachnamen hervorhebt und die Betonung auf die erste Silbe legt, sodass es wie Onkel klingt und nicht – wie die meisten annehmen – wie Pedell.

»Ich sitze gewöhnlich dahinten in der Ecke, aber da haben heute die Handwerker zu tun, sodass wir wohl besser in die Bar gehen?«

Er wählt einen Tisch hinten am Fenster mit Blick auf eine Rasenfläche und bestellt Kaffee, Tee und Mineralwasser.

»Was hast du mit mir vor?«, fragt er und duzt mich unbekümmert, wie es in Skandinavien üblich ist.

»Ich will ein Buch über dich schreiben.«

»Das ist klar, und wir haben uns deine Arbeiten gründlich angesehen. Sonst würde ich nicht hier sitzen.«

»Der Schwerpunkt soll auf deinen Büchern liegen, weniger auf den Theaterproduktionen«, sage ich.

»Ich habe fast die Hälfte meines Lebens mit der Theaterarbeit zugebracht«, erwidert er.

»Aber es ist schwierig, Theatererlebnisse von verschiedenen Inszenierungen und aus unterschiedlichen Ländern zu vermitteln, weil es ja kaum möglich ist, einen Referenzrahmen zu finden. Theatervorstellungen leben vom Augenblick, deine Bücher jedoch kann man sich ausleihen oder kaufen, falls man sie nicht sowieso schon kennt«, antworte ich.

»Alle?«, Mankell sieht mich an und sagt dann:

»Die enorme Bedeutung des Theaters außerhalb deiner und meiner privilegierten Welt besteht darin, dass man große Werke Analphabeten in Afrika, in Indien, in Südamerika, in China nahebringen kann. Menschen, die nicht lesen gelernt haben, sind durchaus in der Lage, die sprachliche Magie bei Shakespeare und in den klassischen griechischen Dramen nachzuempfinden, bei Tennessee Williams, Henrik Ibsen, Strindberg, Dickens, Holberg und Dario Fo. Das Theater kann folglich auf mehr Menschen einwirken, als Bücher das können, und es kann selbst in die entferntesten Winkel und Flüchtlingslager gelangen.«

Auf diese Art hatte ich noch nie über Theater nachgedacht, nicht aus dieser globalen Perspektive.

Den Mantel hat er über eine Stuhllehne am Nachbartisch geworfen, sein iPhone meldet sich in regelmäßigen Abständen, aber er nimmt es nicht aus der Tasche. Offensichtlich will er sich nicht ablenken lassen. Das lose herabhängende ultramarinblaue Hemd passt zu seinen Augen. Er legt einen in hellbraunes Leder gebundenen Kalender auf den Tisch und vermittelt ein Gefühl von Anwesenheit und Intensität. Gleichzeitig geht aber auch eine gewisse Rastlosigkeit von ihm aus. Ein richtiges Alphatier, das aber auch Entgegenkommen zeigt.

»Wie lange wirst du mich brauchen?« Er blickt in seinen Kalender.

»Die Zeit, die du mir gewährst.«

»Da musst du schon genauer sein.«

Ein paar Gäste auf dem Gang zur Toilette entdecken zu ihrer Verwunderung, an wem sie gerade vorbeigehen. Er lässt sich in keiner Weise ablenken.

»Wir werden schon klarkommen«, meint er Tee trinkend. »Legen wir gleich los.«

Smalltalk ist seine Sache nicht. In diesem Punkt sind wir uns einig.

Wie sich schnell herausstellt, ist Henning Mankells Kalender so voll mit Terminen für Auslandsreisen und Verabredungen wie die Regale mit Wallander-Titeln bei seinen Fans überall in der Welt: von Japan, China, Korea, Vietnam, Thailand über den Nahen Osten bis Osteuropa, Skandinavien, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien und weiter in die USA, nach Kanada und Brasilien.

Wie schafft es dieser rastlose Mann, auch nur eine einzige Zeile zu schreiben?

Er scheint meine unausgesprochene Frage im Bruchteil einer Sekunde decodiert zu haben und nimmt die Antwort vorweg:

»Ich will dir von einem Mythos über einen kleinen Vogel vom Amazonas erzählen. Von der Sekunde an, in der er seine Flügel ausbreitet und den ersten Flügelschlag tut, ist er gezwungen zu fliegen. Setzt er sich, stirbt er. Natürlich ist das unmöglich, denn ein Vogel muss sich auch mal niederlassen, unter anderem, um Eier zu legen und Junge auszubrüten. Aber es handelt sich ja um einen mythologischen Vogel. Ich identifiziere mich mit diesem mythologischen Vogel, der so lange fliegen muss, bis es nicht mehr geht. Wenn die Kräfte verbraucht sind und er sich setzen muss, um auszuruhen, ist Schluss.

Glücklicherweise war ich nie abhängig von einem festen Arbeitsplatz. Von Beginn an war mir klar, dass es diesen bestimmten Schreibtisch an einem bestimmten Platz vor einem bestimmten Fenster mit einer bestimmten Blumenvase davor nicht gibt. Ich musste lernen, mich an allen möglichen Orten auf meine Arbeit zu konzentrieren, und weil ich dazu in der Lage bin, kann ich mich, wo auch immer, total von meiner Umgebung abschirmen. Das gewährt mir eine große Freiheit.

Ich fühle mich wie ein Nomade. Ich kann im Flieger schreiben, im Hotelzimmer, allein oder im Beisein anderer, an jedem Flecken der Erde. Ich kann hier mit dir am Tisch sitzen und ein Kapitel beenden, dann aufstehen, mich an einen anderen Tisch setzen und das nächste Kapitel beginnen.«

Er fügt hinzu, da ich augenscheinlich weder meine Skepsis, noch meinen Neid oder meine Bewunderung verbergen kann:

»Der seltsamste Arbeitsplatz, den ich je hatte, war in Stockholm. Ich war jung, knapp zwanzig Jahre alt, arm und hatte eine leere Wohnung gemietet. Keine Möbel, keine Beleuchtung, kein Bett. Ich schlief auf dem Fußboden und entdeckte, dass im Backofen eine kleine Birne anging, wenn man die Klappe öffnete. Dieses Licht war meine Lampe und die Backofenklappe mein Tisch. Da habe ich dann gearbeitet.

Kreativität ist der Grundstein in meinem Leben. Ein sinnliches Gefühl. Ein Wort + ein Wort + ein Wort ergibt einen Satz. Und ein Satz + ein Satz + ein Satz wird zu einer Geschichte. Ich glaube an Geschichten. Der Leser wird zum Fest geladen, sitzt mit am Tisch und ist bei der Mahlzeit dabei.«

»Der dänische Schriftsteller Klaus Rifbjerg hat das künstlerische Schaffen eine Sublimierung der erotischen Kraft genannt«, unterbreche ich.

»Klar, im menschlichen Leben gibt es nichts Größeres als die Erotik. Und Schreiben kann auch so etwas wie eine erotische Spannung erzeugen«, antwortet er, sich zurücklehnend, und fährt sich mit den Fingern durch die Haare:

»Ich will nicht das Wort Glück gebrauchen, denn das ist heute zu einem Klischee verkommen: Glück–Unglück. Für mich ist Schreiben Sinnerfüllung. Und ich verspüre eine große Freiheit dabei. Das ist der Kern der Kreativität: dass man sich verwandeln kann. Irgendjemand hat ausgerechnet, dass ich in meinen Büchern in zirka zweitausend unterschiedliche Personen geschlüpft bin.

Ein kleines bisschen von mir...