Non omnis moriar

Horaz, Oden 3,30

2. Ungehaltener Nekrolog

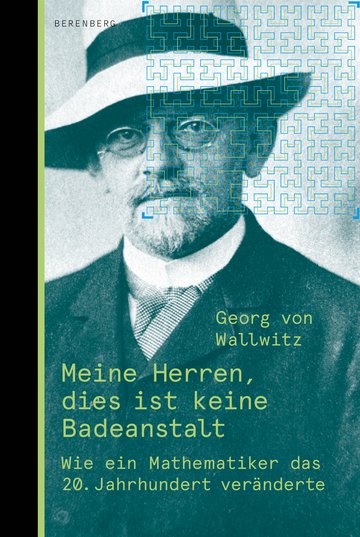

David Hilberts Beerdigung muss als verunglückt gelten. Er war schon zum Zeitpunkt seines Todes unstreitig der bedeutendste Mathematiker seiner Zeit, also für sein Fach das, was Einstein für die Physik darstellte. Aber die Welt hatte, als er am 14. Februar 1943 starb, andere Sorgen. Das friedliche Dahinscheiden eines 81-jährigen Mathematikprofessors in Göttingen war ein entschieden undramatisches Ereignis in einer Zeit, in der ein jedes Leben in Europa und Asien jederzeit gewaltsam enden konnte. Die Trauergemeinde war überschaubar, sie bestand allenfalls aus einem Dutzend Personen, den letzten Relikten eines zehn Jahre zuvor untergegangenen goldenen Zeitalters.

Da Hilbert schon lange keiner Kirche mehr angehört hatte, fand die Zeremonie im Wohnzimmer im Erdgeschoss seines Hauses in der gutbürgerlichen Wilhelm-Weber-Straße statt. Der große Raum blickte in einen winterlichen Garten. Der angestaubten Einrichtung merkte man das Alter der Bewohner und die fortgeschrittene Erblindung der Hausfrau deutlich an.

Arnold Sommerfeld, neben Max Planck der Doyen der in Deutschland verbliebenen Physiker und mit 81 Nominierungen so oft wie kein anderer für den Nobelpreis vorgeschlagen, war aus München gekommen und hielt eine kurze, unbeholfene Ansprache auf den hohen Toten, die sich im Wesentlichen auf eine Aufzählung von dessen akademischen Leistungen beschränkte. Constantin Carathéodory, ein im Osmanischen Reich aufgewachsener Mathematiker, vielleicht der wichtigste von den in Deutschland verbliebenen, ließ sich entschuldigen, schickte aber einen kurzen Nachruf. Sein kurzer Text, ebenfalls kein großer Wurf, wurde unter Tränen verlesen und handelte immerhin am Rande von Hilberts Persönlichkeit.

Die Grabredner hatten einen verlässlichen Freund vom Schlage eines ostpreußischen Bauern verloren, zugleich aber auch den Mentor der gesamten mathematischen Naturwissenschaften. Über das Wichtigste im Lebenslauf des Toten konnte freilich kaum geredet werden. Das nämlich waren die endlosen Gespräche auf den immer gleichen Wanderungen, die Hilbert mit seinen Studenten, Assistenten und Kollegen unternommen hatte. Dabei war ein einzigartiges Netzwerk entstanden, in welchem Logik, Mathematik, Physik und Philosophie so eng wie nie zuvor miteinander verwoben waren. Die weitaus meisten von Hilberts Weggefährten mussten dabei (wenigstens in der schriftlichen Version der Grabreden) unerwähnt bleiben, denn viele von ihnen waren Juden oder Gegner des Nationalsozialismus und hatten Deutschland verlassen, so lange es noch möglich war. Wie aber sollte man über einen Sokrates reden, für den das Gespräch die wichtigste Quelle der Erkenntnis war, wenn man kein Wort über seine Dialogpartner verlieren durfte? Der Weg zum Grab wurde so zum Geisterzug, der eher aus Abwesenden als Anwesenden bestand. Die Trauernden blieben mit ihrem Gedanken an eine unaussprechliche und unwiederbringliche Vergangenheit allein. Sie waren sich ihrer eigenen Verlorenheit schmerzlich bewusst, und mancher mag etwas neidisch auf den Toten geblickt haben, der diese trostlose Zeit nun hinter sich hatte. Wären doch nur die Grabreden gelungen!2

Die Welt ging unterdessen in Flammen auf. Im Februar 1943 kapitulierten die Deutschen in Stalingrad. Die Engländer hatten im Seekrieg die Oberhand gewonnen, auf geheimnisvolle Weise, die aber durchaus mit der großen Göttinger Leiche zusammenhing, und versenkten nun ein deutsches U-Boot nach dem anderen. In Tunesien rieben sie die letzten italienischen Truppen auf. In Casablanca trafen sich Roosevelt und Churchill und legten die bedingungslose Kapitulation der Achsenmächte als Kriegsziel fest. Währenddessen rief in Deutschland Goebbels unter dem Jubel der Berliner im Sportpalast den Totalen Krieg aus und in München wurden die Geschwister Scholl durch das Fallbeil hingerichtet. Letzteres blieb auf Jahre hin das einzige wichtige Ereignis aus dem Universitätsleben in Deutschland.

Der Göttinger Friedhof lag auf der anderen Seite des Flusses. Für Hilberts letzten Weg passte die Trauergesellschaft in zwei Wagen. Am Grab verabschiedeten sich mit einer Handvoll Erde zuerst seine Witwe Käthe, die die letzte Ruhestätte nur noch schemenhaft, als dunkles Loch in der weißen Schneefläche wahrgenommen haben wird, und dann sein Sohn Franz, dessen gestörter Verstand der zweitgrößte Kummer in David Hilberts Leben gewesen war. Auf dem Grabstein sollten keine Lebensdaten, keine Orte, keine Zeiten stehen, nur sein Name und sein faustisches Lebensmotto: Wir müssen wissen, wir werden wissen.

Albert Einstein wären am Grab sicher ein paar brauchbare Sätze eingefallen. Zu seinem 70. Geburtstag hatte er Hilbert noch freundlich gratuliert, sprach von den »Stunden ungetrübt schönen Erlebens«, die er dem Kollegen verdanke.3 In der spannendsten Phase ihres Lebens waren sie miteinander in einem fast sportlichen Ringen um die Formulierung der Allgemeinen Relativitätstheorie verbunden gewesen. Niemand war Einstein damals in Gedanken, aber auch in Taten näher gewesen als Hilbert. Beide hatten sich auf ihre eigene Weise an die alles entscheidenden Feldgleichungen herangetastet, auf dem Weg durch ihre eigenen Gedankenexperimente und Irrtümer. Im Juni 1915 reiste Einstein nach Göttingen, wohnte bei Hilbert, diskutierte mit ihm über Mathematik, Physik und den Weltfrieden und hielt tagsüber Vorlesungen an der Universität. Von dieser bemerkenswerten Konstellation hätte Einstein in seinem Nekrolog berichten können, von der Zusammenarbeit, der Konkurrenz und dem nachhaltigen Respekt, der daraus erwachsen war. Einstein erkannte in Hilbert einen der wenigen Menschen an, die aus demselben Holz geschnitzt waren und sich auf demselben Niveau bewegten wie er. Die Seelenverwandtschaft ging weit über das Fachliche hinaus, als sie 1918 gemeinsam einen Aufruf für den Frieden geplant hatten. Beide waren Pazifisten und verstanden das kriegsbegeisterte Europa nicht mehr. Die Frage einer Grabrede stellte sich nun aber nicht mehr, denn von Hilberts Tod erfuhr Einstein vermutlich erst Monate später. Er lebte seit 1932 in den USA und hegte inzwischen eine tiefe Abneigung gegen (fast) alle Deutschen und eigentlich alles, was mit Deutschland zu tun hatte.

Es gab durchaus Gedenkfeiern für Hilbert, aber meistens außerhalb Deutschlands und erst sehr viel später, als die Nachricht von seinem Tod langsam durch die Front gesickert war. In Princeton etwa, wo einige seiner prominentesten Schüler dem Institute for Advanced Study zu dem Ruhm verhalfen, den es bis heute hat. Dort, wie auch anderswo, war das Innehalten und Gedenken aber nur kurz, denn die meisten von denen, die in Göttingen ihr mathematisches Handwerkszeug in Hilberts Art und anhand seiner Weltsicht gelernt hatten, waren nun mit dem Krieg beschäftigt, mit der Entwicklung von Kommunikationstechnik, Kybernetik, Rechenmaschinen, Radar und der Atombombe. Dieser Krieg war in hohem Maße auch ein Krieg der Wissenschaftler, die einst alle an derselben Quelle gesessen hatten.

Unerwähnt blieb in den in Deutschland verfassten Nekrologen inbesondere – auf Grund seines jüdischen Glaubens – Hilberts bester Freund und Weggefährte, Hermann Minkowski, der einstmals einem staunenden Publikum verkündet hatte, die Welt müsse, als Konsequenz aus der Relativitätstheorie, in Zukunft nicht mehr in drei, sondern in vier Dimensionen begriffen werden. Unerwähnt blieb die brillante Emmy Noether, eine Expertin für besonders abstrakte Zusammenhänge, die aber als Frau und Jüdin mit Sympathien für den Sozialismus an der Göttinger Fakultät sowieso schon nicht leicht vermittelbar gewesen war und ihre Vorlesungen nur halten konnte, weil Hilbert hohen Respekt vor ihrer Arbeit und ein ausgeprägtes Vergnügen an der Beugung scheinbar eherner Regeln hatte.

Von einigen der Erwähnenswerten, soweit sie noch am Leben waren, wusste man ohnehin nicht so genau, wo und wie sie gerade beschäftigt waren. Aus Hilberts Gedankenwelt wurde im Krieg (der, wie man lange weiß, nicht nur zerstört, sondern auch beschleunigt) ein Nährboden für praktisch anwendbare Erfindungen (wie den Computer oder die Atombombe) und Konzepte (wie Kybernetik, Kommunikations- oder die Spieltheorie). Viele Mathematiker und theoretische Physiker begriffen schnell, dass sie den Ausgang dieses Krieges maßgeblich beeinflussen konnten, und so war unter ihnen bald von theoretischer Denkbarkeit keine Rede mehr, sondern eher von technischer Machbarkeit. Werner Heisenberg und Robert Oppenheimer, die in Göttingen in der Mitte der 20er Jahre bei Hilberts Schüler Max Born arbeiteten, lieferten sich ein Rennen, bei dem es nur einen Sieger geben konnte, indem sie das deutsche beziehungsweise amerikanische Atombombenprojekt leiteten. Oppenheimer hatte in Göttingen einige der wichtigsten Theoretiker für das Manhattan-Projekt kennengelernt, etwa Paul Dirac und Johann von Neumann. Neumann war in vieler Hinsicht Hilberts Meisterschüler, der die Mathematik hinter der plötzlich kriegswichtigen Atomphysik verstand wie kaum ein anderer. Er war auf amerikanischer Seite damit betraut, Lösungen für...