PROLOG

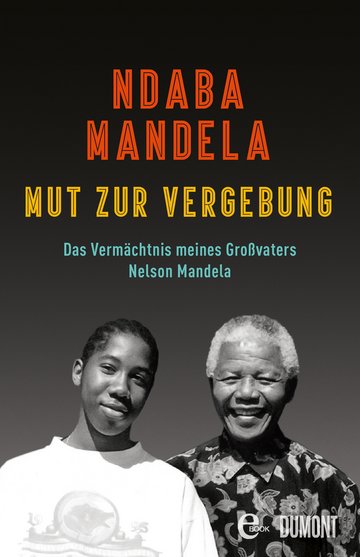

Eines der letzten Fotos meines Großvaters Nelson Mandela wurde an einem Samstagmorgen im Jahr 2013 in seinem Haus in Johannesburg aufgenommen, wenige Wochen vor seinem Tod. Auf dem Foto sitzt mein drei Jahre alter Sohn Lewanika auf der Armlehne des Sessels des Alten Mannes und mustert ihn mit großem Interesse. Mein Großvater hält mit einem schiefen Lächeln seine kleine Hand, so wie er auch meine gehalten hat, als ich ihm mit sieben Jahren im Victor-Verster-Gefängnis zum ersten Mal begegnet bin. Die Ähnlichkeiten, die ich in den beiden entdecke, lassen mich schmunzeln: der ganz besondere Haaransatz, die muschelförmigen Ohren oder die Fältchen, die sich in ihren Augenwinkeln bilden, wenn sie sich anlachen.

An jenem Samstagmorgen war der Alte Mann stiller als gewöhnlich. Er war fünfundneunzig Jahre alt und kämpfte mit einem hartnäckigen Husten. Dennoch zeugt seine Körperhaltung noch immer von einer enormen Willensstärke und die Art, wie er Lewanikas Hand hält, von seinem außergewöhnlichen Charakter. Mein Großvater liebte Kinder. Sobald sich ein Baby oder ein Kleinkind mit im Raum befand, waren Erwachsene für ihn Luft. Bis ans Ende seines Lebens wurde dieser große Mann – ein Revolutionsführer und Präsident, der den Lauf der Geschichte veränderte – in der Gegenwart von Kindern genauso albern und weichherzig wie jeder andere Großvater und hatte nur noch Augen für die Kleinen.

Als ich selbst noch ein Kind war und nur ich und mein Großvater an unserem langen Esstisch saßen, sagte er mehr als nur einmal zu mir: »In all den Jahren im Gefängnis habe ich nie Kinderlärm gehört. Das hat mir am allermeisten gefehlt.«

Mein Großvater und ich hätten unterschiedlicher nicht sein können. Er wurde 1918 in Südafrika auf dem Land geboren, ich 1982 im urbanen Soweto. Er war ein Gigant, ein Nationalheld, den seine Bewunderer respektvoll mit seinem Klannamen »Madiba« ansprachen, ich ein schmuddeliges Kind, das auf der Straße leere Dosen vor sich herkickte. Ich war leicht zu übersehen, und die meisten Leute taten das auch, aber ein Kind zu ignorieren, egal, wie arm, schmuddelig oder unscheinbar es war, war nicht Madibas Art. Er sprach immer mit großem Bedauern und voller Sehnsucht davon, nicht da gewesen zu sein, als seine eigenen Kinder und Enkelkinder aufwuchsen. Den Großteil des Lebens meines Vaters – Makgatho Lewanika Mandela, Madibas zweiter Sohn mit seiner ersten Frau Evelyn Ntoko Mase – verbrachte der Alte Mann im Gefängnis. Ich glaube, indem er mich bei sich aufnahm und in allen praktischen Dingen quasi wie ein Vater für mich war, wollte er ein wenig davon wiedergutmachen. Aber wie so oft hatte unser Zusammenleben trotz Madibas guter Absichten auch einige Schattenseiten, mit denen er nicht gerechnet hatte. Dennoch ist es ihm und mir gelungen, die Berge, die uns trennten, irgendwie zu überwinden.

Seine Kinder, Enkel und Großenkel gaben Madiba sehr viel Hoffnung, weckten aber auch sein Verantwortungsgefühl und neuen Respekt gegenüber den alten Traditionen. Er sah in uns Zukunft und Vergangenheit zugleich: seine Nachkommen Seite an Seite mit seinen Vorfahren. Bis Lewanika auf die Welt kam und etwas später seine kleine Schwester Neema, hatte ich das nie richtig begriffen. Es dämmerte mir erst, als der Alte Mann schon über neunzig war und sich die Rollen, die wir jeweils im Leben des anderen spielten, langsam vertauschten. Als ich ein Kind war, war mein Großvater mein Beschützer und Versorger gewesen, und nun war ich seiner. Er wollte nicht, dass sich in seinen letzten Jahren Fremde um ihn kümmerten. Mein älterer Bruder Mandla und ich sollten ihn die Treppen hochtragen und seine Frau Graça ihm mit seinen persönlichen Bedürfnissen helfen. Verließ er das Haus, kümmerte ich mich um seine Sicherheit, und morgens, wenn er sich im Bett aufsetzte, brachte ich ihm die wichtigsten Zeitungen. Ich war immer an seiner Seite.

Oft sagte er zu mir: »Ndaba, ich denke darüber nach, den Rest meines Lebens am Ostkap zu verbringen. Würdest du mit mir kommen?«

»Ja, natürlich, Granddad«, antwortete ich.

»Gut. Gut.«

Er sollte jedoch nicht mehr an den Ort seiner Kindheit zurückkehren, was vielleicht auch daran lag, dass wir beide nie akzeptieren wollten, dass »der Rest« seines Lebens bereits begonnen hatte. Wenn es darum ging, wie viel Zeit ihm noch blieb, dachte ich immer in Jahren, und so waren seine letzten Tage eine brutale Überraschung für mich.

Er hatte auch mit Mitte neunzig noch nichts von seiner Lebensfreude eingebüßt, wurde in seinen letzten Jahren aber immer gebrechlicher, was ihn merklich frustrierte. Er konnte ziemlich streitsüchtig sein und die Krankenschwestern und Pfleger anschreien. Einmal schlug er einem Pfleger zum Entsetzen aller sogar ins Gesicht. Es war, als hätte der alte Boxer in ihm plötzlich die Schnauze voll gehabt von all dem Unsinn, und – zack – landete er einen überraschend kräftigen linken Haken, bevor irgendjemand kapierte, was überhaupt los war.

»Mach, dass du rauskommst!«, brüllte er den armen Kerl an. »Wenn du nicht sofort aus unserem Haus verschwindest, bekommst du es mit meinem Enkel zu tun! Ndaba! Holt den Stock!«

»Ruhig, Granddad.« Ich ging in solchen Situationen gleich dazwischen und versuchte, ihn zu beruhigen, auch wenn er manchmal kaum zu besänftigen war. Seine laute, tiefe Stimme brachte auch damals noch die Wände zum Wackeln. Für Leute, die ihn nicht so gut kannten, war dieses Verhalten oft verstörend, aber mich erinnerte es vor allem schmerzhaft daran, dass der Alte Mann tatsächlich alt wurde. Dennoch gestattete ich mir nie, darüber nachzudenken, wohin das alles noch führen konnte. Die Männer in meiner Familie wurden nicht wehmütig oder sentimental. Schon vor meiner Geburt hatte sich meine Familie über fünf Generationen der Apartheid und jeder anderen denkbaren Form von Unterdrückung und Gewalt erfolgreich widersetzt. Männer mit einer solchen Vergangenheit haben eine dicke Haut. Wir weichen nicht zurück. Wir schreiten voran.

Es gibt in unserer Kultur das Ukuluka, einen alten Beschneidungsritus, bei dem ein Xhosa-Junge zum Mann wird. Im entscheidenden Moment des Ukuluka schreien wir »Ndiyindoda!«, was so viel bedeutet wie »Ich bin ein Mann!«. Und von da an betrachten wir uns auch selbst als solchen.

Das Ukuluka (»auf den Berg gehen«) ist ein feierlicher Akt. Die teilnehmenden jungen Männer, die Abakwetha, sind in der Regel zwischen sechzehn und vierundzwanzig Jahre alt. Einen Monat lang unterziehen sie sich einer körperlichen und emotionalen Prüfung, die lebensgefährlich werden kann. Mein Großvater bezeichnete das Ukuluka als »einen Akt der Tapferkeit und des stoischen Gleichmuts«. In dem Moment, in dem der für die Beschneidung zuständige ingcibi den entscheidenden Schnitt macht, ruft der Initiierte – und das hoffentlich aus voller Überzeugung, denn alles geschieht ohne Betäubung – »Ndiyindoda!«. Es ist tatsächlich ratsam, seine Angst nicht zu zeigen, denn jedes Zucken oder Zurückziehen kann verheerende Folgen haben. Eine Infektion kann tödlich sein, weshalb dieses Ritual, bei dem immer wieder junge Männer sterben, umstritten ist und über Generationen ein großes Geheimnis daraus gemacht wurde. Denn seien wir mal ehrlich: Wer unterzieht sich schon freiwillig einer solchen Prozedur, wenn er die Details kennt?

Ich will nicht lügen. Als Teenager graute mir vor dem Tag, an dem auch ich auf den Berg gehen würde, um meinen Erwachsenennamen und meinen Platz in der Welt zu erhalten. Zum Mann zu werden klang nach einer kaum zu bewältigenden Herausforderung, aber mein Großvater ließ mich unmissverständlich wissen, dass er genau das von mir erwartete. Er sagte jedoch nicht einfach nur: »Sei ein Mann!« In den Jahren, in denen ich bei ihm lebte – und auch in den Jahren, in denen ich nicht bei ihm lebte –, war er mir stets ein Vorbild, das ich nicht ignorieren konnte. Er machte mir deutlich, dass kein Ritual der Welt einen Jungen zum Mann machen kann und dass das Ukuluka letztendlich nur der äußere Ausdruck einer inneren Veränderung ist, die sich bereits vollzogen hat. Und tatsächlich war der innere Wandel auch für mich der weitaus schwierigere Teil.

Es war seltsam, nach dem Tod dieses großen Mannes feststellen zu müssen, dass von allem, was er mir gegeben und beigebracht hatte, die kurzen Augenblicke das größte Privileg waren. Seine Hand auf meinem Kopf, wenn ich einsam war oder mich fürchtete. Sein strenger Blick, wenn er mir bei Tisch eine Moralpredigt hielt. Sein schallendes Gelächter und seine theatralische Art, eine Geschichte zu erzählen. Er liebte es, Geschichten zu erzählen, vor allem die afrikanischen Volksmärchen, mit denen er aufgewachsen war.

Er hat sogar ein Kinderbuch veröffentlicht, Meine afrikanischen Lieblingsmärchen, in dessen Vorwort er schreibt: »Eine Geschichte ist eine Geschichte, und deshalb kann man sie so erzählen, wie es der eigenen Fantasie, dem eigenen Wesen oder der jeweiligen Umwelt entspricht; und wenn die Geschichte Flügel bekommt und zum Eigentum anderer wird, dann sollte man sie auch nicht aufhalten.«1

Mit diesen Worten bringt er nicht nur den innigen Wunsch zum Ausdruck, dass die Stimme der afrikanischen Geschichtenerzähler niemals sterben möge, sondern macht uns auch bewusst, dass sich die Geschichten selbst dafür weiterentwickeln und dem Ohr jedes neuen Zuhörers anpassen müssen.

In diesem Sinne erzähle ich auch die Geschichte dieses Buches – Die Geschichte vom Leben mit meinem Großvater – in Zusammenhang mit einigen der alten Xhosa-Geschichten und...