Als ich im Frachtterminal des Flughafens eintraf, wurde ich mit einem zornigen Blick und einem Knurren begrüßt.

»Höchste Zeit, dass Sie kommen.«

Und dabei hatte ich vorher noch gedacht, ich wäre derjenige, dessen Nerven bereits blank lagen. Ich hatte stundenlang am Flughafen auf den Anruf gewartet, um das, was mir zugeschickt worden war, in Empfang zu nehmen. Als der Anruf endlich kam, sagte eine aufgebrachte Stimme zu mir: »Würden Sie bitte rüberkommen und diesen verfluchten Köter abholen?«

Als ich eintraf, trat der Mann, der mir die nicht allzu freundliche Begrüßung hatte zuteilwerden lassen, beiseite und wedelte wie ein Stierkämpfer mit den Armen. Dabei wehrte er keineswegs einen angreifenden Bullen ab, sondern zeigte auf eine große Transportbox. Aus deren durchgebissenem Deckel ragte der sehr wütende, knurrende und schnappende Kopf eines Malinois, eines belgischen Schäferhunds, heraus. Die Heftigkeit seiner Bewegungen ließ die ganze Box hin und her wackeln.

Verdammt! Das ist ja ein echtes Energiebündel!

Ich straffte die Schultern, ging zielstrebig auf die Box zu und bot dem Hund ein Stück Fleisch an, das ich als Köder für meinen neuen Hausgast mitgebracht hatte. Toby war ein ausgemusterter Militärdiensthund und offensichtlich nicht besonders glücklich darüber, dass man ihn in eine Box gesperrt und zu mir nach Texas geflogen hatte. Seine Nasenflügel blähten sich beim Duft des angebotenen Fleisches, doch er schien größeres Interesse daran zu haben, in ein anderes Stück Fleisch zu beißen.

Zeit für Plan B.

Ohne mit Toby Blickkontakt aufzunehmen und mit ausreichender Distanz zu seinem schnappenden Maul packte ich die Transportbox und schleifte sie über den Boden der Lagerhalle. Im Grunde ignorierte ich den Hund und ließ ihn lautstark toben. Über die Gesichtsausdrücke des Flugpersonals musste ich nicht spekulieren: Ich sah, wie einige von ihnen die einer Episode von »Expeditionen ins Tierreiche« gleichende Dokumentation animalischer Urgewalt, die sich vor ihnen abspielte, mit weit aufgerissenen Augen verfolgten. Andere schüttelte nur den Kopf und grinsten, während die Mann-Hund-Parade an ihnen vorbeizog.

Ich verfrachtete Toby und seine Transportbox auf die Ladefläche meines Trucks. Nachdem wir zu Hause angekommen waren, brachte ich ihn in einen Zwinger. Toby wanderte ein wenig umher und wirkte abwechselnd achtsam und wütend. Während der nächsten zweiundsiebzig Stunden verlangte ich nichts von Toby. Abgesehen davon, dass ich ihn mit Futter, Wasser, Leckerlis und einer gesunden Portion aufmunternder Worte versorgte, ließ ich Toby einfach für ein paar Tage Toby sein. Jedes Mal, wenn ich mich ihm näherte oder einer meiner Angestellten auf ihn zukam, starrte er uns feindselig an oder ging in Verteidigungshaltung– die Ohren nach vorn, die Schnauze gestreckt, Zähne gebleckt, der Schwanz steil nach oben und angespannt, das Gewicht leicht auf die Vorderbeine gelegt.

Toby war eindeutig ein Hund, mit dem man sich besser nicht anlegte. Er vertraute Menschen nicht und neigte angesichts seiner Rasse und des Temperaments, das oft bei Militärdiensthunden verlangt wird, zum Beißen.

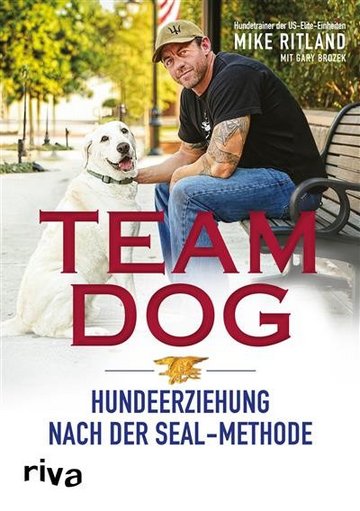

Die berüchtigte Transportbox, die Toby auf seinem Flug zur Warrior Dog Foundation zerbissen hat.

Menschlicher Irrtum

Toby war erst achtzehn Monate alt und damit viel zu jung, um beim Militär ausgemustert zu werden. Sein Alter war Teil des Problems. Er war zu früh in die Ausbildung gebracht worden, er war in seiner Ausbildung zu früh zu vielen Anforderungen ausgesetzt gewesen und er war viel zu früh aufgegeben worden. Wer ihn auch ausgewählt und ausgebildet hatte, hatte nicht die Fähigkeit besessen abzuwarten, bis der Hund die nötige Reife erreicht hatte. Besser ausgedrückt: Dem Trainer hatte es entweder an Zeit oder an der Einsicht gemangelt, warten zu müssen, bis das Vertrauen zwischen Hund und Mensch gereift war, bevor dem Tier etwas abverlangt wurde. Außerdem war es wenig hilfreich gewesen, dass auf Bestrafung basierende Verhaltenskorrekturen eingesetzt worden waren, um den Hund zur Unterwerfung zu zwingen, bis er tat, was der Trainer wollte. Tatsächlich bestand darin der größte Teil des Problems. An einen kräftigen Hund in so jungem Alter muss man herangehen, als würde man einen zweihundertfünfzig Kilo schweren Gorilla erziehen. Toby reagierte auf die Situation, indem er etliche Leute biss und ein paar von ihnen ins Krankenhaus brachte. Er wurde aus dem Trainingsprogramm hinausgeworfen und als zu stur abgestempelt. Ich glaube, ich hätte ähnlich reagiert, wenn jeder Mensch, mit dem ich in den letzten vier bis sechs Monaten in Kontakt gekommen war, einen Kampf mit mir hätte austragen wollen.

Meiner Ansicht nach brachte Toby sowohl körperlich als auch von seinem Temperament her ideale Voraussetzungen für eine Arbeit als Navy-SEAL-Hund mit. Er war kräftig gebaut und athletischer als jeder Hund, mit dem ich je gearbeitet hatte, und auch sein lebhaftes Wesen machte ihn zu einem geeigneten Vielzweck-Militärdiensthund. Hunde, die in diesem Alter bereits eine solche Dominanz ausstrahlen und über so viel Kraft verfügen, sind äußerst selten. In meinem ganzen Leben sind mir vielleicht eine Handvoll Hunde begegnet, die sich geweigert haben, dem Druck nachzugeben, den wir auf sie ausübten. Die meisten waren zu dem Schluss gekommen, dass dieser Kampf die Sache nicht wert war: Ich gebe lieber nach und tue, was ihr von mir verlangt. Nicht so Toby. Während seine Führer ihn für zu schwierig gehalten hatten, sah ich in ihm einen Hund, für den alles sprach – einen Hund mit perfekten Anlagen, doch unangemessener und übereilter Ausbildung. Natürlich kann ich nachvollziehen, dass die Trainer einen von den oberen Rängen festgelegten Zeitplan einhalten müssen, doch es gibt wesentlich bessere Methoden, mit einer solchen Situation umzugehen.

Toby war nun zur Rehabilitation zu mir geschickt worden, jedoch sollte er nicht in den aktiven Dienst zurückkehren. Das war jammerschade, doch ich musste darüber hinwegsehen und mich darauf konzentrieren, Toby dazu zu bringen, Menschen wieder zu vertrauen – oder Menschen überhaupt zum ersten Mal in seinem jungen Leben zu vertrauen.

Langsame Fortschritte

In jenen ersten Tagen fielen uns allen Veränderungen in Tobys Verhalten und Benehmen auf. Ab dem dritten Tag, an dem wir nichts von ihm verlangten, wurden wir, wenn wir uns ihm näherten, gelegentlich statt mit feindseligem Starren, Knurren und Bellen mit einem Schwanzwedeln und aufgestellten Ohren begrüßt. Dann war die Boshaftigkeit aus seinem Blick verschwunden. Noch war in Tobys Welt nicht alles in Ordnung – hin und wieder nahmen wir immer noch das eindringliche Starren und die Veränderungen seiner Haltung wahr. Er sah nun nicht mehr so aus, als würde er auf uns losgehen wollen, sondern so, als wäre er dazu bereit, sich zu verteidigen, wenn es so weit kommen und für ihn notwendig sein sollte. Eine minimale Veränderung in Ausdruck und Haltung, aber ganz bestimmt eine wichtige!

Als ich das Schwanzwedeln zum ersten Mal bemerkte, hielt ich es für angebracht, zur nächsten Phase überzugehen. Ich ließ Toby aus dem Zwinger auf die umzäunte Freifläche, um eine Übung mit freiem Spiel durchzuführen. Wiederum begann ich damit, dass ich ihn im Wesentlichen ignorierte oder mich sehr neutral verhielt. Angesichts seiner Vergangenheit ließ ich in meiner Wachsamkeit jedoch nicht eine Sekunde lang nach. Ich ging meiner Aufgabe nach, hielt aber Augen und Ohren konzentriert auf ihn gerichtet.

Ich hatte einen Beutel mit Leckerlis und ein paar Gummibälle dabei. Ich warf einen Ball und Toby schoss wie der Blitz hinterher. Ich versuchte nie, ihm den ersten Ball abzunehmen. Wenn ich mit dem zweiten Ball seine Aufmerksamkeit erregt hatte und er vom ersten abließ, warf ich den zweiten hinterher. Das wiederholte ich immer wieder. Toby war unermüdlich und er schien dieses tägliche Dampfablassen wirklich zu brauchen und zu wollen.

Nach dem Ballspiel ging es zurück in den Zwinger. Nach mehreren Spieleinheiten ließ ich ihn einen der Bälle behalten. Später blieb ich nach dem Ende des Ballspiels bei ihm auf der umzäunten Freianlage und ging herum, ohne mit ihm zu interagieren. Wenn er zu mir kam, ließ ich ihn bis auf geringe Distanz an mich heran, griff in meinen Beutel und bot ihm ein Leckerli an. Wenn er sich zurückzog, ließ ich ihn gewähren. Ich wiederholte den Vorgang jedes Mal, wenn er sich mir näherte.

Während ich diese Zeilen schreibe, ist Toby bereits seit einigen Wochen bei uns. Inzwischen versucht er nicht mehr zu beißen, wenn wir auf ihn zugehen, um ihm ein Halsband anzulegen, und auch nicht, wenn wir seinen Rücken berühren. Wir haben bisher in einer denkbar moderaten Form der Hundeerziehung mit ihm gearbeitet. Wir sind in seiner Nähe, interagieren aber nur ab und zu mit ihm, füttern ihn und bieten ihm etwas Gelegenheit zum Spielen. Wir konzentrieren uns in unserer Arbeit darauf, möglichst viele der negativen Assoziationen, die er mit Menschen hat, auszuräumen. Wir müssen Tobys alte Verknüpfung »Menschen stellen sich mir nur entgegen und bringen mich dazu, Dinge zu tun, die ich nicht mag« aufbrechen und durch »Menschen sind gut und versorgen mich den Dingen, die ich brauche und möchte« ersetzen.

Das ist ein langwieriger Prozess. Wir haben bereits Fortschritte gemacht, aber Toby ist hinsichtlich seiner Gesellschaftsfähigkeit immer noch nicht ganz da, wo er sein sollte.

Eine andere Perspektive einnehmen

Eine meiner zentralen Trainingsmethoden ist es, die Perspektive des Hundes einzunehmen und zu versuchen, die Welt durch seine Augen zu sehen. Ich hätte in Toby eine Bedrohung sehen können. Aus der...