Vertriebene als Opfer?

Die Geschichte eines politischen Drahtseilakts

Am 29. Mai 1999 bekannte Bundesinnenminister Otto Schily auf einer Veranstaltung des Bundes der Vertriebenen (BdV): »Die politische Linke hat in der Vergangenheit, das läßt sich leider nicht bestreiten, zeitweise über die Vertreibungsverbrechen, über das millionenfache Leid, das den Vertriebenen zugefügt wurde, hinweggesehen, sei es aus Desinteresse, sei es aus Ängstlichkeit vor dem Vorwurf, als Revanchist gescholten zu werden, oder sei es in dem Irrglauben, durch Verschweigen und Verdrängen eher den Weg zu einem Ausgleich mit unseren Nachbarn im Osten zu erreichen. Dieses Verhalten war Ausdruck von Mutlosigkeit und Zaghaftigkeit.«1

Das war eine späte Einsicht. Viele der 14 Millionen Deutschen, die nach dem Krieg ihre Heimat verloren, hat sie nicht mehr erreicht. Damals kamen 2 Millionen Menschen bei Flucht und Vertreibung um, Deutschland verlor ein Viertel seines Territoriums. Abgesehen von der Vertreibung und Ermordung der europäischen Juden hat nichts, was auf die NS-Wahnherrschaft zurückzuführen ist, der deutschen Gesellschaft so schwere Wunden geschlagen und das Land so versehrt. Doch die meisten Deutschen wollten das nicht sehen, nicht hören, nicht wissen. Mehr als ein halbes Jahrhundert nach dem Ende des Krieges hat Günter Grass in der Novelle Im Krebsgang betroffen bekannt: »Niemals, sagt er, hätte man über so viel Leid, nur weil die eigene Schuld übermächtig und bekennende Reue in all den Jahren vordringlich gewesen sei, schweigen, das gemiedene Thema den Rechtsgestrickten überlassen dürfen. Dieses Versäumnis sei bodenlos.«2 Daß mit dem Osten nicht nur die Vertriebenen, sondern alle Deutschen viel verloren hatten, dieses Bewußtsein schwand bald nach dem Krieg.

Schon der materielle Wert der deutschen Ostgebiete läßt sich kaum bemessen. Schlimmer jedoch wiegt der kulturelle Verlust. Es ist schwer, das Geschehen in angemessene Worte zu fassen und Pseudologiken, Abstraktionen sowie eine Rhetorik der Zwangsläufigkeit zu vermeiden.3 Die Geschichtsschreibung zur Vertreibung ist aus vielerlei Gründen besonders anfällig für Rechthaberei, oberlehrerhaftes Moralisieren und politische Instrumentalisierung, denn alle sind Betroffene, jeder hat seine eigene Wahrheit. Obwohl äußerlich kein Unterschied mehr feststellbar ist, so Karl Schlögel, besteht die mentale Kluft zwischen den Deutschen, die ihre Heimat verloren, und denen, die dieses Schicksal nicht erlitten haben, nach wie vor.4

In Millionen deutschen Wohnzimmern wurde nach dem Krieg geweint um den Verlust der Heimat. Man muß diese Trauer und diesen Schmerz benennen, das gehört zur geistigen Hygiene, sagt Rüdiger Safranski: »Es gibt eine deutsche Neurose. Alles, was deutsches Schicksal ist, steht unter Verdacht, das sitzt tief. Deutsche Vergangenheit hat die Vergangenheit des deutschen Großverbrechens zu sein, basta.«5

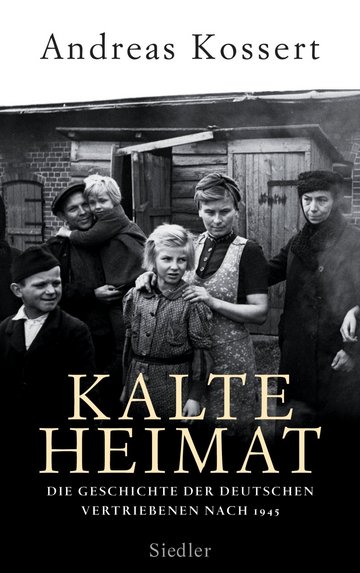

14 Millionen Deutsche waren nach 1945 ohne Heimat. Im allgemeinen Chaos des Zusammenbruchs trafen sie in den Besatzungszonen ein, und die Behörden wußten nicht, wie und wo sie diese Massen unterbringen und verwaltungsmäßig einordnen sollten. Vor 1953 findet man für die Heimatlosen Bezeichnungen von größter Beliebigkeit. Man sprach von Aussiedlern und Vertriebenen, von Flüchtlingen, Ostvertriebenen, Heimatvertriebenen, Ausgewiesenen und Heimatverwiesenen. 1947 setzte sich dann allmählich »Vertriebene« – expellees – durch, auch weil die amerikanische Besatzungsmacht das anordnete. Der Begriff sollte zum Ausdruck bringen, daß die Vertreibung endgültig war und keine Hoffnung auf Rückkehr bestand. Nach Gründung der Bundesrepublik wurde »Vertriebener« aus semantischen Gründen dem Begriff »Flüchtling« vorgezogen.

Flüchtling oder Vertriebener? Unterschiedliche Wahrnehmungen lassen erkennen, daß es eine gemeinsame Geschichte aller Vertriebenen nicht gibt; zu verschieden sind deren Schicksale und Erfahrungen. Hier sollen dennoch alle der Einfachheit halber als »Vertriebene« bezeichnet werden. Im Bundesvertriebenengesetz (BVFG) ist das Wort »Flüchtling« für diejenigen reserviert, die aus der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) geflohen sind.

Die Sowjetische Besatzungszone war bis 1949 Aufnahme- und Transitland für schier endlose Ströme von Flüchtlingen und Vertriebenen. Insgesamt nahm sie 4,3 Millionen Menschen auf; in Mecklenburg stellten Vertriebene die Hälfte der Bevölkerung. Trotzdem war das Thema Flucht und Vertreibung in der SBZ und späteren DDR tabu. Mit Rücksicht auf die Sowjetunion und die anderen »sozialistischen Bruderländer« durfte über Ausweisung und Vertreibung, gewaltsame Übergriffe der »Freunde« auf die deutsche Bevölkerung sowie Deportation und Zwangsarbeit nicht gesprochen werden. Das schlug sich im Sprachgebrauch nieder: Flüchtlinge und Vertriebene wurden als »Umsiedler« bezeichnet, bis auch dieser Begriff spätestens 1950 durch den »Neubürger« ersetzt wurde. Die Vertriebenen wurden zwangsassimiliert, doch nach der Wiedervereinigung offenbarte sich, daß trotz der Unterdrückung durch das SED-Regime kulturelle Inseln und einzigartige Milieus erhalten geblieben waren.

Egerländertreffen in Schwäbisch Hall, 26. August 1950

Die Wahl des Mottos »Wir bleiben der Heimat treu« erfolgte unter dem Eindruck der Vertreibung, noch herrschte der Rückkehrwunsch vor. Doch die vielen Millionen Vertriebenen aus dem Osten sollten für immer bleiben und für alle eine schwere Herausforderung darstellen. »Aus ihrem Land waren sie vertrieben worden, und in unserem wurden sie nicht heimisch. Sie hatten sich bei uns niedergelassen, sie hatten in unserer Stadt ihr Quartier aufgeschlagen, aber eigentlich bewohnten sie ihre verschwundene Heimat. Fortwährend sprachen sie darüber, was sie alles verloren hatten, und davon wollte keiner in der Stadt etwas hören«, schreibt Christoph Hein in dem Roman Landnahme.

Während in der DDR das totalitäre Regime das Thema Flucht und Vertreibung unterdrückte, wurde es in der alten Bundesrepublik beinahe von selbst gemieden. Die Westdeutschen sahen sich in der unsicheren und chaotischen Lage der ersten Nachkriegszeit überrollt vom Strom der vertriebenen Deutschen aus dem Osten, denen es ganz ohne Zweifel noch elender ging als ihnen selbst. Und für viele Vertriebene, die auf Solidarität oder einfach nur auf Mitgefühl gehofft hatten, war der Empfang im Westen ein Schock. Auf die Vertreibung folgte nun die bittere Erfahrung von Ausgrenzung und Ablehnung als unerwünschte Fremde. Mitleid müsse man mit ihnen nicht haben, denn sie seien allesamt Nazis, war eine weitverbreitete Ansicht. Walter Dirks und Eugen Kogon warnten deshalb schon 1947: »Die Nation gilt als eine Einheit im Guten, im Stolz, im Gewinn, im Sieg – sie wird auch im Bösen beim Wort genommen, als eine Einheit behandelt auch in der Niederlage und in der Schande. Die armen Opfer in Schlesien und Ostpreußen leiden stellvertretend für die wahren Schuldigen, und es ist ein Zufall, daß nicht wir es sind, du und ich, die stellvertretend leiden und sterben müssen.«6

Im Zusammenbruch von 1945 zerfielen die Deutschen in »zwei Schicksalsgemeinschaften« – in die der Einheimischen und die der Vertriebenen -, und diese beiden Lager traten zueinander in »Opferkonkurrenz«. 7 Dieser Konkurrenzkampf trug »deutliche Züge eines Nationalitätenkampfes und eines Klassengegensatzes«.8 Daß aus dem Osten vertriebene Deutsche im Westen als »Polacken« oder »dahergelaufenes Gesindel« beschimpft und gemieden wurden, zeigt, wie schnell jeder ein Fremder werden und von Diskriminierung bedroht sein kann.

Die erlittenen Traumata während der Vertreibung, soziale Isolation und Deklassierung sowie das Ringen um eine Identität zwischen Hier und Dort machte das Heimischwerden in der fremden Umgebung oft geradezu unmöglich. Die Betroffenen schwiegen oder öffneten sich allenfalls spät und nur zögernd ihren nächsten Angehörigen.

Seit den 1960er Jahren spielte das Schicksal der Vertriebenen in der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit kaum noch eine Rolle, und auch die Erinnerung an das historische Ostdeutschland schwand zusehends, bewahrt nur noch in den landsmannschaftlichen Biotopen. Man tolerierte es jetzt sogar, wenn die ostmitteleuropäischen Staaten die Inkorporation Ostdeutschlands als die Rückkehr »urpolnischer Gebiete« feierten und verschwiegen, daß hier einmal Deutsche gelebt hatten. Vertriebene galten pauschal als Revanchisten, weshalb es unter Intellektuellen verpönt war, sich mit Flucht und Vertreibung der Deutschen zu beschäftigen.

In den 1980er Jahren gelang es allmählich, wenn auch stockend, die Mauer des Schweigens zu durchbrechen und die Geschichte von der Ankunft der 14 Millionen Deutschen aus dem Osten zu erzählen. Einen Auftakt stellte die erste kritische wissenschaftliche Bilanz dar, die 1987 auf einer Tagung unter Leitung von Helga Grebing zum Thema Vertriebene und Flüchtlinge gezogen wurde.9 Bis dahin lieferten Autoren zur Ankunft der Vertriebenen nach 1945 für gewöhnlich eine allgemein akzeptierte Erfolgsgeschichte und...