EINLEITUNG

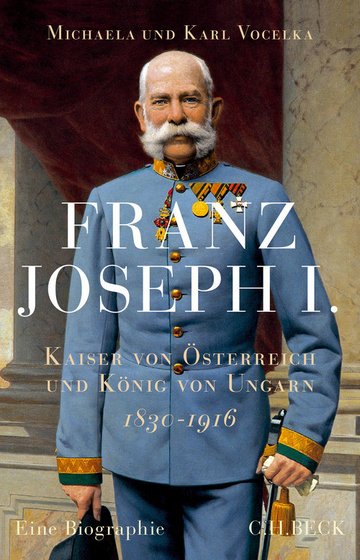

Am 21. November 2016 jährt sich zum 100. Mal der Tod Kaiser Franz Josephs I., dessen Person in der späten Habsburgermonarchie einst allgegenwärtig war. Durch seine ungewöhnlich lange Regierungszeit von 68 Jahren wuchsen in der zweiten Hälfte des 19. und im beginnenden 20. Jahrhundert mehrere Generationen von Menschen mit seinem Bild vor Augen auf. Das Porträt des Kaisers, seine Initialen FJ I fanden sich an vielen Gebäuden, die häufig überdies seinen Namen trugen: an Schulen, Bahnhöfen, Verwaltungsgebäuden, Kasernen und Brücken.[1] Die Münzen und Briefmarken des Reiches zeigten den Herrscher, zahllose Ölgemälde, Lithographien, Heliogravuren und andere Graphiken, Photographien und Medaillen sowie bemalte Teller, Tassen und Schatullen verbreiteten eine konkrete visuelle Vorstellung Franz Josephs, die den Bürgern des Staates seit ihrer Schulzeit vertraut war, da sein Abbild in jeder Klasse hing. (Abb. 1, 2, Tafelteil)

Eingebunden in die lange zurückreichende Tradition der Habsburger, wurde der Kaiser auf all diesen Darstellungen schon zu seinen Lebzeiten stilisiert: als Repräsentant der Armee in verschiedenen Uniformen, im Ornat des Ordens vom Goldenen Vlies als Symbol der übernationalen Macht der Krone – oder in Jagdkleidung als volksnaher und in seiner Spätzeit als gütiger Herrscher. Die starke Präsenz der Bilder des Monarchen vermittelte den Eindruck seiner physischen Anwesenheit und verkörperte die «Allgegenwärtigkeit und Beständigkeit der Monarchie»,[2] wobei sich die Identifikation mit dem Vater-Kaiser als sinnstiftend erwies.[3] Franz Joseph wurde dadurch immer mehr zum Symbol und zur Klammer einer Monarchie, die in den Wogen des Nationalismus von zentrifugalen Kräften bedroht war und nur mit Mühe ihre Stellung als europäische Großmacht verteidigen konnte. Besonders das Klischee vom alten, einsamen Kaiser, das von vielen seiner loyalen Zeitgenossen konstruiert wurde, überlebte seinen Tod, blieb in der Erinnerungskultur festgeschrieben und entfaltet bis heute eine gewisse Wirksamkeit.

Für die Verfestigung seines Image, wie man heute sagen würde, waren nicht weniger die Kaiserfeste von großer Bedeutung; einige Tage wurden alljährlich feierlich begangen, vor allem sein Geburtstag am 18. August, sein Namenstag am 4. Oktober, sein Hochzeitstag am 24. April und das Datum seines Regierungsantritts am 2. Dezember.[4] Besonders der 18. August wirkt auch heute noch nach in nostalgischen Festen wie in Bad Ischl, der langjährigen Sommerresidenz des Kaiserhauses, und wird dort jährlich in historischen Kostümen gefeiert. Das Erinnern an Franz Joseph an solchen Gedenktagen hatte also nicht allein zu seinen Lebzeiten bereits eine «Entzeitlichung» zur Folge, die eng mit der Vorstellung von der ewigen Herrschaft der Dynastie zusammenhing.

Schon vor seinem Tod manifestierte sich die bedeutende Rolle des Kaisers zudem in Denkmälern – errichtet in besonders großer Zahl 1908 zum Regierungsjubiläum –, die nach 1918 allerdings nur in Österreich erhalten geblieben sind, während sie in den anderen Nachfolgestaaten der Monarchie zumeist zerstört oder ins Museum verbannt wurden. Die Zahl der Statuen, Büsten und Reliefs mag beeindrucken, die Ikonographie dieser Erinnerungen an Franz Joseph hingegen erweist sich als weniger eindrucksvoll, da sich die meisten Bildmotive von einigen wenigen Urbildern ableiten und kaum Eigenständigkeit und Kreativität beanspruchen dürfen. Nimmt man zu den Denkmälern die vielen Hinweise auf den Kaiser und die Dynastie in der Bauplastik, in den Namen von Institutionen, Straßen, Plätzen, Bahnlinien und Schiffen als lieux de mémoire, so ist Franz Joseph noch heute überaus gegenwärtig und wird auch entsprechend touristisch vermarktet.[5]

Erst nach dem Ende der Monarchie und der darin ausgeübten Zensur polarisierte sich in der Historiographie die Darstellung des Herrschers und seiner Zeit. Einige Historiker, aber auch sozialdemokratische Publizisten und Politiker rechneten mit der Vergangenheit gründlich ab und entwarfen ein sehr negatives Bild der Regierung Franz Josephs; vor allem in Wien förderte die Sozialdemokratie in ihrer Schulpolitik die Entmythisierung des Kaisers und Österreich-Ungarns. Ähnliches geschah in den anderen Nachfolgestaaten, besonders habsburgerfeindlich erwiesen sich dabei die Tschechen. Zum Teil sind schon während des Ersten Weltkrieges – in den «Feindstaaten» der Monarchie – stellenweise vernichtend urteilende Biographien, etwa von Francis Henry Gribble oder Catherine Radziwill, erschienen. Nicht nur kritische Publikationen im deutschen Sprachraum, auch Filme – wie etwa Das Schicksal derer von Habsburg (1928), der von der Tragödie in Mayerling, über die Ermordung Elisabeths, die Schüsse von Sarajevo, den Tod Franz Josephs bis zur Flucht des letzten Kaisers ein Bild der späten Jahrzehnte der Monarchie entwarf – wurden kontrovers diskutiert. Während die einen befürchteten, dass man den Kaiser und sein Reich zu verklärend darstellen würde, kämpften die anderen um einen «angemessenen Umgang» mit der Vergangenheit – eine Problematik, die bis in die Gegenwart nachwirkt.

Nach der Machtergreifung des Austrofaschismus (1933/34) kam es in Österreich dann offiziell zu einer weitaus positiveren Haltung zur Monarchie, die überdies freundliche politische und finanzielle Folgen für die exilierte Familie Habsburg-Lothringen mit sich brachte – eine Entwicklung, die freilich wenige Jahre später mit der Herrschaftsübernahme der Nationalsozialisten in Österreich 1938 wieder ins Gegenteil umschlug.[6]

Gerade viele Bücher aus der Zwischenkriegszeit sind für den bis heute wirksamen Mythos der untergegangenen Habsburgermonarchie maßgeblich geworden, deren Autoren aus der «Erinnerung und Sehnsucht» die Zeit vor 1918 beschrieben und aufgrund der wachsenden Unruhen in Europa die scheinbare Idylle und Stabilität des vergangenen Jahrhunderts heraufbeschworen.[7] Romane wie Joseph Roths Radetzkymarsch (1932) und Kapuzinergruft (1938) oder Stefan Zweigs Rückblick auf sein Leben Die Welt von Gestern, in dem er seine Leser in ein «liebliches Land der Erinnerung» führt, sind in diesem Kontext zu betrachten.[8]

Auch nach den Gräueln des Zweiten Weltkrieges blickten viele sehnsüchtig auf die frühere Monarchie als Zeit von Recht und Ordnung mit dem Kaiser als deren Sachwalter – ohne dass diese Nostalgie allerdings politisch vermarktet werden konnte. Speziell in Österreich entstand nach 1945 das Konstrukt einer nationalen Identität, wobei man unter anderem auf die Dynastie zurückgriff. Viele der in den 1950er Jahren gedrehten Filme wie Kaisermanöver, Kaiserball oder Kaiserjäger, die eine freundliche, gute alte Zeit beschworen, spielen in der Epoche der Herrschaft Franz Josephs, und sogar wenn der Monarch nicht selbst personifiziert wurde, scheint er doch immer indirekt gegenwärtig. Am prägendsten von diesen Streifen wirkte wohl die Sissi-Trilogie (Sissi – Sissi, die junge Kaiserin – Sissi, Schicksalsjahre einer Kaiserin) von Ernst Marischka aus den Jahren 1955 bis 1957, in der Romy Schneider Elisabeth darstellte, die diese Rolle so formte, dass sie noch heute oft mit ihr identifiziert wird. Dass die Figur des jungen Kaisers, verkörpert von Karlheinz Böhm, eine weitaus weniger tiefgehende Rezeption erfuhr, wirft auch ein bezeichnendes Licht auf den Umgang mit der kaiserlichen Familie und das Nachleben der Dynastie nach 1918. Die Hauptfigur in der Literatur, im Film, dem Musical, in der populären Betrachtung sowie in der touristischen Vermarktung ist Elisabeth, nicht Franz Joseph.[9] Zwar bestimmt das Dreigestirn des Kaiserpaares und seines Sohnes Kronprinz Rudolf – unter Ausblendung all der sozialen und nationalen Probleme – die Betrachtung des 19. Jahrhunderts beim Laienpublikum, doch im Zentrum steht dabei nicht der Monarch, sondern, neben zeitweiligen neuen Spekulationen zur Tragödie von Mayerling, vor allem seine Ehefrau. Nicht zuletzt mag das wohl daran liegen, dass sich Franz Joseph weniger als Projektionsfläche für verschiedene moderne Ideen der Gegenwart eignet, als dies bei der schillernden Persönlichkeit Elisabeths der Fall ist. Interessant sind in diesem Zusammenhang Aspekte der Analyse des ehemaligen Erzherzogs und Außenseiters Leopold Wölfling, der das Verhalten des Kaisers etwas überspitzt in einen historischen Kontext stellte: «Franz Joseph geht nicht mit den Menschen ringsum, sondern mit den Menschen eines früheren Zeitalters, mit den Bauern und mit den Hühnern schlafen. Und so steht er auch auf. Seine Tageseinteilung entstammt einer Zeit, da es nur wenige und schlechte Beleuchtungsmöglichkeiten gab, nicht dem Rokoko mit seinem Wachskerzenglanz – dem Mittelalter vielmehr mit seinen Fackeln.»[10] Diese rückwärtsgewandte Sicht auf die Welt und seine zögernde Annahme von Neuerungen war in fast allen Bereichen seines Lebens deutlich zu erkennen; seine Vorstellungen von Herrschaft waren vormodern, er war kein Neuerer, kein Symbol der Modernisierung, sondern des Bewahrens – womit man freilich keine...