Vabanque

Als mein Vater aus dem Leben schied, kam ich zu spät, um ihm Lebewohl zu sagen. Auch wenn er in hohem Alter und in Frieden starb, schmerzt mich mein Versäumnis noch immer. Wie gern hätte ich noch einmal seine Hände berührt und gehalten. Miteinander versöhnt und ohne viele Worte hätten wir uns für immer getrennt. Ich meine, dass der letzte Abschied in seiner Endgültigkeit uns viel tiefer berührt als jede noch so offene und versöhnliche Aussprache zu Lebzeiten.

Weil ich die Stunde des Abschieds nur knapp verpasst hatte, fand ich seinen Körper noch menschlich, aber reglos zu Hause auf dem Bett vor. Zwar hatte mich die Verwandtschaft rechtzeitig über das nahe Ende informiert, doch auf der Fahrt in die Heimat vertraute ich der Empfehlung des Verkehrsfunks mehr als meinem Gefühl. Nach kurzem Überlegen entschied ich mich, einen Stau wie empfohlen zu umfahren. Durch den Umweg hoffte ich, schneller ans Ziel zu gelangen.

Ich kam zu spät, um nicht mal eine Stunde. Mein Vater war verschieden, ohne dass er mir hätte Lebewohl sagen können.

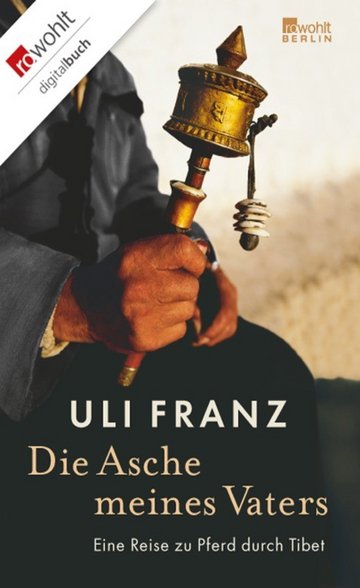

Ein daumengroßes Schweizer Taschenmesser und ein solides Aktienpaket waren nicht das ganze Erbe. Ich war wie vom Blitz gerührt, als ich seinen Letzten Willen las. Mein Vater hatte mir seine Asche anvertraut, damit ich sie nach Tibet bringe. Nach Tibet! Aufs Dach der Welt! Konnte es nicht komplizierter sein? Fraglos hätte mir dieser Wunsch bei seinem älteren Bruder eingeleuchtet. Nicht aber bei ihm. Bei ihm um nichts auf der Welt.

Dem Äußeren nach hätte man meinen Vater und meinen Onkel leicht verwechseln können, so stark ähnelten sie einander. Bis zum Tod des Onkels wohnten sie sogar Tür an Tür. Was aber Lebensstil und Wesen anging, waren sie grundverschieden. Nie hatte sich mein Vater für Tibet und den Buddhismus interessiert. Dagegen entdeckte mein Onkel schon früh den Buddha-Weg für sich und geleitete auch mich dorthin. Überzeugt arbeitete er als selbständiger Drogist, aber sein Herz schlug für seine Bücher. Am liebsten studierte und dozierte er über das Für und Wider der Weltreligionen, der Alchimie und der Mystik. In langen Gesprächen in seiner Privatbibliothek war er über die Jahre zu meinem Mentor und väterlichen Ratgeber geworden. Mit seiner finanziellen und spirituellen Unterstützung war ich bereits einmal nach Tibet gereist.

Die Tatsache, dass nicht er, sondern mein Vater mich mit der Tibetmission beauftragt hatte, verwirrte mich anfangs sehr und schmälerte meine Freude, erneut aufs Dach der Welt reisen zu dürfen. Schließlich fragte ich mich: Warum um alles in der Welt hat es des Todes bedurft, um Vater und Sohn zueinanderzubringen? Als ich endlich die Tragweite seines Letzten Willens begriff, tat mir mein Zuspätkommen doch außerordentlich leid. Hätte ich das Versöhnungsangebot, das Zeichen meines Vaters, dass er mir vertraute, in seiner ganzen Größe begriffen, ich hätte mich über mein Vertrauen ins Radio mehr als geärgert, ich hätte mich geschämt.

Im Augenblick ärgere ich mich allerdings über das Testament. Sein Letzter Wille hat mir das Behagliche der gepolsterten Alltäglichkeit geraubt und mich in eisige Höhen gelenkt. Aufs Dach der Welt.

Im Herzen von Tibet finde ich mich wieder in einer frostigen Menschenleere. Mitten in der Felswand überfällt sie mich, ich bin mutterseelenallein. Auf die Fersen hocke ich mich und mache mich klein. Gleich wird der Angriff erfolgen. Mir fehlen Brille und Handschuhe. Über dem schnellen Aufbruch habe ich beides vergessen. An mir nagt die Kälte. Während meines Aufstiegs hat sich die Luft schockartig abgekühlt. Schon spannt sich die Haut über den Wangen, und die Nase tröpfelt wie bei einem alten Mann. Ich friere, vor allem an den Fingerspitzen. Vergebens balle ich die Fäuste und hauche hinein. Aber auch in den feuchten Bergstiefeln krümmen sich die Zehen vor Kälte. Ich fühle es bereits am ganzen Körper, die Temperatur wird gleich unter null stürzen. Eine fahle Sonne verlischt über mir, und von überall her bemächtigen sich schwarze Wolken des leeren Raums. Die Luft über den Felsen knistert und beginnt zu tosen. Schon weichen Windböen einem brüllenden Orkan, und eine Hagelfront stürzt auf mich herab, als wäre ich ein Eindringling in dieser himmelsnahen Welt. Der Hagel zwingt mich zum Unterbrechen meiner Mission, zum Niederkauern auf fatalen 4547 Metern.

Jetzt bin ich achtundfünfzig Jahre alt, und mein Körper trägt entsprechend viele Jahresringe. In der Bilanz meines Lebens kommt zur verlorenen Jugend hinzu, dass ich über Jahre ein heroisches Single-Dasein führte. Im reiferen Alter neigen Männer dazu, ihrer verflossenen Jugend wie einer verpatzten Romanze nachzutrauern. Zugegeben, auch ich bemitleide mich gerne. Aber bei mir kommt noch hinzu, dass ich viel Kraft damit verschleuderte, mich an meinem Vater zu reiben. Zweifellos schlug ich als junger Mann über die Stränge und machte es ihm mit all meinen Spinnereien nicht leicht. Doch unserer Beziehung haftete etwas Tragisches an: Keiner verstand die Wertmaßstäbe des anderen. Nicht selten ließ er mich spüren, dass ihm an mir nichts gut genug sei. Er pflegte zu sagen: «Junge, mach was, damit was g’schieht.» Mit anderen Worten, er erzog mich zur Rastlosigkeit und zu sinnentleertem Handeln. So flippte ich durchs Leben, nur um Lob und Anerkennung zu bekommen. Irgendwann rächte ich mich und rebellierte gegen diese Art von zwanghaftem Tun.

War der Abend fortgeschritten und das zweite Glas geleert, loggte ich mich bei mindestens zwei Partnerbörsen und einer Lust und Liebe versprechenden Suchmaschine ein. Im Chat begegneten mir hübsche Frauen und Frauen mit hübschen Versprechungen. Beide Gattungen ließen mich die Abende über delikaten und noch delikateren Rotweinen vergessen. Zeiten der Zweisamkeit brachen an. Doch zu einer längeren Bindung reichte es nie. Verschämt gebe ich zu, ewig hat es gedauert, bis ich begriff: Nach zwei gescheiterten Ehen kannst du dein Schicksal auch nicht im Chat erzwingen.

An einem Morgen danach fasse ich einen Entschluss. Nach vielen verplauderten Verabredungen und windigen Ausreden werde ich von nun an den Fokus meiner Partnersuche auf den eher sportlichen Aspekt der Urlaubs- und Freizeitbekanntschaften richten. Eine Kontaktanzeige zwecks gemeinsamen Bergwanderns, meines bevorzugten Hobbys, weckt Neugierde. Ich werde aktiv.

Mein Entschluss erweist sich als richtig, nach dem ersten Wirtshaustreffen gehen Traudel und ich in den Bayerischen Alpen wandern. Auch wenn es mit uns nichts werden sollte, gibt Traudel mir doch Steighilfe bei den Vorbereitungen zu meiner Mission. Mein Vater, wäre er noch am Leben, würde es ihr danken. Ob er das bayerische Prachtexemplar gemocht hätte? Mit Traudels handfester Hilfe finde ich zum Verein Cavallo e. V., der eine Reithalle mit fünfzehn Schulpferden unterhält. Kurz nach Neujahr fahre ich erstmals mit der U-Bahn und einem Bus in einen Münchner Vorort, wo Häuschen und Villen des mittleren Wohlstands aufeinanderhocken. Aufgeweichte Wiesen, von Gattern umzäunt, und eine dampfende Wintermiste habe ich schon passiert, als ich nach Jahren wieder einen Stall betrete.

Keine Menschenseele ist zu sehen – weder in der Stallgasse noch in den Boxen. Und trotzdem höre ich ein Schnaufen, Schnauben und geschäftiges Werken. Geräusche, als würde jemand Hand an sich legen und dabei mächtig atmen. Vier Monate später, in Tibet, sollte ich wieder diese Geräusche von meinen Pferden hören, die sich stehend im Schlaf ganz sachte bewegten.

Leise trete ich an die erstbeste Box heran und – erschrecke. Trotz Anschleichens hat mich das Pferd bemerkt. Mit einem Ruck hebt es den Kopf über den hohen Holzverhau. Nicht die hastige Bewegung erschreckt mich, sondern die Höhe, aus der der Pferdekopf so unvermittelt auf mich herabschaut. Den Arm müsste ich ganz ausstrecken, wollte ich seine hohe Stirn berühren. Ein Blick aus samtig braunen, langbewimperten Augen und ein Horchen mit vorgedrehten Ohren ist alles, was ich an Beachtung von diesem Großpferd westfälischer Zucht ernte. Kaum hat es seine Neugier gestillt, zieht es den Kopf über die Bretterwand zurück und werkt dahinter weiter, während ich auf leisen Sohlen der Stallgasse folge, um mir die anderen Schulpferde anzuschauen.

Meine erste Reitstunde unter einem geliehenen Kappenhelm, in alten Jeans und neuen, knirschenden Bergstiefeln bringt Ernüchterung. Ich werde durchgerüttelt, als lenkte ich einen Leiterwagen über Kopfsteinpflaster. Verspannt, wie der Ungeübte eben ist, gelingt es mir nur selten, auf die Bewegungen des Pferdes einzugehen. Die Stöße aufs Kreuz tun zunehmend weh. Ich beiße die Zähne zusammen, offenbar kennen auch Reittiere Rache, vor allem, wenn ihnen ein Mensch wie ein Holzklotz im Nacken sitzt. Schon übertragen sich meine Unentschlossenheit und meine zögerlichen Kommandos auf das Tier, und statt mir zu gehorchen, stakst es gegen Ende der Stunde immer wieder zum Reitlehrer hin. Nach vierzig Minuten komme ich mir vor wie eine ausgediente Marionette. Ich spüre, dass in mir die Wut zu köcheln und gleich zu kochen beginnt. Wieder «klopfe ich an», doch diesmal nicht als Tierschützer, sondern richtig scharf. Wie im Reflex macht die Stute zwei bockige Sprünge aus den Vorderläufen heraus. Sie will mir signalisieren: So etwas tut der Anfänger nicht! Hätte ich mich nicht an einem behelfsmäßigen Sattelknaufriemen festgehalten, hätte sie mich über die Mähne in hohem Bogen abgeworfen. Dank des kurzen Haltegriffs bleibe ich zwar im Sattel, doch in meinem rechten Arm explodiert ein stechender Schmerz. Ich könnte schreien, brüllen, aber dieses Eingeständnis würde meine ganze erbärmliche Unfähigkeit offenbaren. Verstockt presse...