Die Cookie-Sisters

9.April, 6.50 Uhr

Die Sechs sieht gar nicht gut aus heute Morgen.

Irgendjemand hat hier gestern was mit reichlich Papier in den Hosentaschen gewaschen und jetzt ist die arme Maschine bis rauf ins Waschpulver-Einfüllfach eingesaut mit klumpig nasser Zellulose. Das ist bitter. Ich schaue auf die Uhr: Zehn vor sieben ist es, gleich stürmt mir die Kundschaft den Laden. Höchste Zeit für Erste-Hilfe-Maßnahmen.

Ich ziehe mir ein paar Hygienehandschuhe über, nehme das Einfüllfach heraus, reinige es unter fließend warmem Wasser und fummele es wieder zurück in die Schiene, dann knie ich mich vor das offene Bullauge und befreie die Waschtrommel von den bleichen Rückständen aus Tempotaschentüchern, Bonbonpapier, U-Bahn-Fahrscheinen und was nicht noch alles. Eine einsame schwarze Herrensocke klebt an der Seitenwand der gelochten Chromtrommel. Gut, dass mir die noch aufgefallen ist, gar nicht auszudenken, was die mit der nächsten Kochwäsche angestellt hätte. Das war knapp.

Ausgerechnet die Sechs hat es erwischt, die ist eh schon so sensibel und braucht immer meine besondere Fürsorge. Sie ist die jüngste im Team meiner fleißigen Maschinen, ein Neuerwerb aus einer Salonauflösung, und sie hatte am Anfang allerlei Wehwehchen. Mal lief sie beim Schleudern unrund, mal blinkte das Display nervös und der Grund war auch für den Techniker nicht festzustellen. Ich hoffe, sie übersteht den Tag heute.

Eigentlich wäre das Reinigen der Sechs Mandys Job gewesen, die hatte gestern Abend Dienst. Mandy Eckstein ist meine jüngste Mitarbeiterin, die bringt schon mal solche Dinger. Ich müsste ihr mal eine ordentliche Ansage machen. Das ist schon längst überfällig. Schließlich bin ich hier der Chef. Aber Chef sein ist nicht leicht, denn wirklich mit ihr schimpfen kann ich gar nicht. Denn sie hat ganz andere Qualitäten, unsere Mandy. Aber dazu später mehr!

Ich entsorge den Papiermatsch und deponiere die Singlesocke fürs Erste in der Schublade unter der Kasse, wo das Schreibzeug und der Quittungsblock lagern. Irgendwo hier im Laden haben wir für verwaiste Wäschestücke einen Extrakorb, der ist prall gefüllt mit T-Shirts, Büstenhaltern, Slips und so weiter – und eben mit Singlesocken. Falls irgendein Kunde tatsächlich danach fragen sollte, man weiß ja nie. Aber gefragt hat noch nie jemand. Ich finde das seltsam: Die Kundschaft scheint das Mysterium einfach zu akzeptieren, dass sich etwas in der Waschtrommel in nichts auflöst.

Vor der Achtundzwanzig, das ist der letzte in der Parade meiner acht Trockner, parkt noch ein herrenloser Koffer. Wo kommt der denn her? Hat den hier gestern jemand vergessen? Ich nehme den braunen Koffer mit in die Abstellkammer, um den werde ich mich später kümmern.

Dort öffne ich den Metallspind, nehme mir einen frischen, schneeweißen Kittel vom Bügel, ziehe ihn über und knöpfe ihn zu; ich schließe den Spind ab, gehe zur Kasse und zähle das Wechselgeld nach, hundertfünfzig Euro sind es genau. Die Waschmittel- und Weichspülervorräte auf dem Regal sind gut bestückt; dann schalte ich die Kaffeemaschine ein. Ein letzter prüfender Blick durch den Laden, alles scheint in bester Ordnung: Der Linoleumboden glänzt, die Displays der vierzehn Waschmaschinen blinken dienstbereit, die acht Trockner sind ebenfalls startklar, meine chromstrahlende Kaffeemaschine wartet auf ihren Einsatz, bereit, jeden Kundenwunsch zu erfüllen. Die Wanduhr zeigt jetzt fünf vor sieben. Einmal durchatmen. Ich bin gut in der Zeit.

Nennen Sie mich einen Spießer, aber in meinem Salon muss alles stimmen: Hygiene, Timing, Freundlichkeit dem Kunden gegenüber, das Preis- Leistungs-Verhältnis, die Qualität der Reinigungszusätze, selbst der Kaffee – und das aus Liebe zum Detail.

Ich komme gar nicht damit klar, wenn ich irgendwen enttäusche, wenn jemand mit meinem Service Probleme hat; Spezialwünsche werden bei mir immer persönlich und pronto bearbeitet, ebenso wie die Beschwerden: Ich will den zufriedenen Kunden. Ich bin Dienstleister aus Überzeugung.

Das war nicht immer so.

Ganz ehrlich: Ich hätte nie gedacht, dass ausgerechnet das Textilreinigungsgewerbe einmal zu meiner Berufung werden würde.

Der Duft von Weichspülern und der Anblick frisch geplätteter Bettwäsche, das Befüllen und Reinigen der Maschinen, das Falten und Bügeln und nicht zuletzt die Gespräche mit meinen manchmal schrägen Kunden sind zu unverzichtbaren Grundnahrungsmitteln meiner Zufriedenheit geworden. Vielleicht sind sie sogar mehr als das: mein Glück, meine Rettung.

Das Plätschern in den Waschtrommeln ist wie sanfte Musik in meinen Ohren, ich hege zärtliche Gefühle für meine Waschmaschinen und denke zum Jahresende ernsthaft darüber nach, was ich meinen fleißigen Helferlein zu Weihnachten schenken soll. Bin ich noch normal?

Vielleicht kommen solche Gefühle erst auf, wenn man in seinem Leben so rastlos unterwegs war, so viel gelebt, probiert und gearbeitet hat. Ich habe mich verdingt als Möbelpacker, Steineaufsammler, Großhandelskaufmann, Samenspender, als Tankwart, Callboy, Topf- und Pfannenspüler, Kellner, Fließbandarbeiter, Krankenpfleger, Salatier, Proband für Psychopharmaka, Waschmittelhersteller, Lizenzgeber meiner eigenen Marke und nicht zuletzt auch als Schauspieler.

Bis heute bin ich sechsundzwanzig Mal umgezogen. Davon zweiundzwanzig Mal als Erwachsener und eigenverantwortlich. Zweiundzwanzig Mal die Kartons ausgepackt und die Möbel zusammengeschraubt, zweiundzwanzig Mal den ganzen Krempel wieder zusammengerafft und geflohen in eine andere Stadt und vom Glück des Neubeginns beseelt. Und nicht selten habe ich dabei Scherben hinterlassen.

Es kann auch sein, dass meine Liebe zu den Waschmaschinen etwas damit zu tun hat, dass mich fünf Frauen aufgezogen haben. Und behütet. Oder manchmal auch nicht. Vielleicht liegt es auch an den neun Schulen, die ich besucht habe. Und oft eben auch nicht besucht habe. Wie auch immer: Ich habe eine Heimat gefunden. Ich bin jetzt stolzer Waschsalonbesitzer, hier in Berlin Moabit.

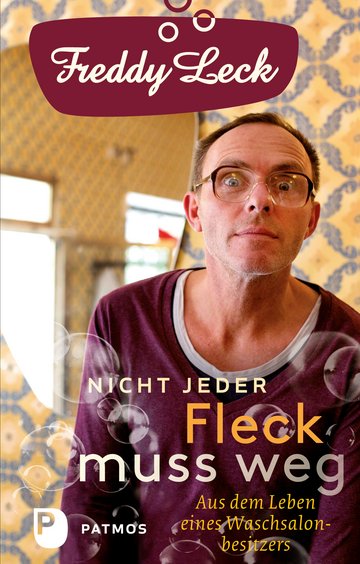

Wie es dazu gekommen ist? Das ist eine bewegte Geschichte. Herzlich willkommen in meinem Leben: Freddy Leck ist mein Name.

Jetzt müssen Sie mich kurz entschuldigen, denn es ist Punkt sieben: Zeit, die ersten Kunden zu begrüßen.

Ich nehme den Schlüssel vom Haken, gehe zur gläsernen Ladentür und schließe auf. Draußen warten die ersten Frühaufsteher, es ist April und noch recht frisch um diese Uhrzeit, man sieht den Atem im Morgenlicht.

Ein halbes Dutzend Kunden strömt, bewaffnet mit Tragetaschen und Koffern voller Schmutzwäsche, murmelnd und grüßend an mir vorbei in meinen bescheidenen Salon. Fast alle sind Stammkunden. Da ist das Ehepaar Göllner, die Frau Jilmaz, ein Psycho-Student, der Dieter heißt, und zwei junge Frauen mit Dreadlocks und Rucksäcken, vermutlich Berlin-Touristinnen. Alles besetzt die Maschinen und sortiert die Wäsche. Sechs Leute, das ist nicht schlecht für sieben Uhr in der Früh am Dienstag. Der Dienstag ist, was meinen Laden betrifft, eigentlich einer von den ruhigen Tagen.

Während meine Kundschaft die Vorbereitungen für den ersten Waschgang trifft, greife ich mir die drei kleinen Rundtischchen, trage sie nach draußen und platziere sie auf dem Bürgersteig, dann kommen die Korbstühle dazu und zum Schluss die Sitzkissen. Auf jedes der drei Tischchen stelle ich einen Alu-Aschenbecher: Fertig ist die Raucheroase.

Von Norden rücken jetzt zwei Stammkundinnen an, Anna und Agatha: Sie rumpeln, jeweils mit Hackenporsche und Ikea-XXL-Einkaufstasche beladen, die Gotzkowskystraße herunter und halten auf meinen Laden zu. Wie immer tragen sie schwere Wollmäntel und darunter diese geblümten Haushaltskittel aus Perlon, weiß der Henker, wo man die heute noch kaufen kann. Und nicht nur was ihren Dresscode betrifft, sind sie die Letzten ihrer Art. Die zwei Schwestern sind nicht mehr die Jüngsten, ich schätze das Duo auf Ü80 und ich ahne, was mir heute wieder blüht: Wenn die beiden Ladys hier auflaufen, dann wird »gekocht«.

Wäsche kochen, das tut heute eigentlich kein Mensch mehr, zumindest nicht im privaten Haushalt. Die Qualität der Waschmittel und die der Maschinen macht es nahezu überflüssig, Hemden, Laken und Handtücher noch bis zum Siedepunkt zu verbrühen. Aber das hat sich bei der Anna und Agatha, beide »Generation Trümmerfrau«, noch nicht herumgesprochen. Im Mitarbeiterjargon heißen die beiden deswegen liebevoll die »Cookie-Sisters«. Auch heute sind sie gut bestückt und ich ahne, was mir bevorsteht. Mit einem freundlichen »Guten Morgen« halte ich ihnen die Tür auf, sie grüßen herzlich zurück und holpern über die Schwelle.

Die beiden Seniorinnen parken die Rollkoffer mitten im Raum, stellen die Riesentragetüten darauf und entledigen sich ihrer Mäntel: Zeit zum Verschnaufen. Sie stemmen die knorrigen Fäuste in die Hüften und halten eine kurze Lagebesprechung ab, Agatha nimmt sich ihr Kopftuch ab, während Anna ihre Brille putzt. Dann haben sie entschieden: Die Maschinen...