InhaltsverzeichnisDie Begegnung

12. Dezember 1976. Ich sitze mit Romy bis in die tiefe Nacht im Herzen von Köln, einen Steinwurf vom Dom entfernt, in dem kleinen, kajütenartigen Penthouse über der EMMA-Redaktion, wo ich im ersten Jahr wohne. Zu diesem Zeitpunkt ist Romy Schneider 38 Jahre alt, sie hat 43 Filme gedreht, hat die Beziehung mit Alain Delon und die Ehe mit Harry Meyen hinter sich, ist Mutter eines Sohnes und hat dreimal das Land gewechselt: von Deutschland nach Frankreich, von Frankreich nach Deutschland und wieder von Deutschland nach Frankreich. Jeder Länderwechsel ist immer auch ein Einschnitt in ihrem Leben, und mit jedem Wechsel ist die Hoffnung auf eine Wende verbunden.

In Köln ist Romy Schneider nicht zum ersten Mal. Hierhin wurde die vierzehnjährige Rosemarie Albach, die zu raschem Filmruhm als Romy Schneider kam, 1953 von Mutter Magda Schneider aus der Klosterschule Goldenstein in Berchtesgaden in die noch zertrümmerte Nachkriegsstadt und den Nierentischprunk ihres Stiefvaters Hans Herbert Blatzheim geholt. Ein geschäftstüchtiger, halbseidener Gastronom, der in den frühen 50er-Jahren die Inkarnation des deutschen Wirtschaftswunders war: Wir sind wieder wer! Blatzheim wurde jetzt Romys »Daddy« und sollte als solcher später nicht nur für die junge Schauspielerin, sondern auch für die junge Frau eine fatale Rolle spielen.

All das geht Romy Schneider in dieser Dezembernacht durch den Kopf. Romy redet und redet – als rede sie um ihr Leben. Wir sprechen überwiegend Französisch zusammen, obwohl wir beide Deutsche sind. Es ist ihr Wunsch, und mir macht es Spaß, drei Jahre nach meinem Abschied von meinem Leben in Paris wieder darin einzutauchen. Gleichzeitig aber fühlen wir uns beide so hoffnungslos deutsch. Und das scheint nicht das Einzige, was uns in Romys Augen verbindet. »Wir sind auch«, sagt Romy, »die beiden meistbeschimpften Frauen Deutschlands.«

Was sie damit meint? Dass wir beide, sie wie ich, in diesen Monaten ganz besonders gerne und ganz besonders hämisch durch die Medien gezogen werden. Wenn auch aus ganz unterschiedlichen Gründen: Sie als die abtrünnige Sissi, die sich zu viele Freiheiten nimmt, auch sexuelle – ich als die frustrierte Feministin, die nach dem Skandal vom »Kleinen Unterschied und seinen großen Folgen« (meinem 1975 erschienenen Buch über die Rolle der Sexualität zwischen Frauen und Männern) nun auch noch eine Zeitschrift für Frauen macht.

Für die für Anfang 1977 geplante erste Ausgabe von EMMA hatte ich einige Wochen zuvor Romy in die Rue Berlioz geschrieben und ihr erklärt, warum ich gerade sie für die erste Ausgabe porträtieren möchte. Im November sahen wir uns dann zum ersten Mal in Berlin, wo sie die Leni in Bölls »Gruppenbild mit Dame« drehte.

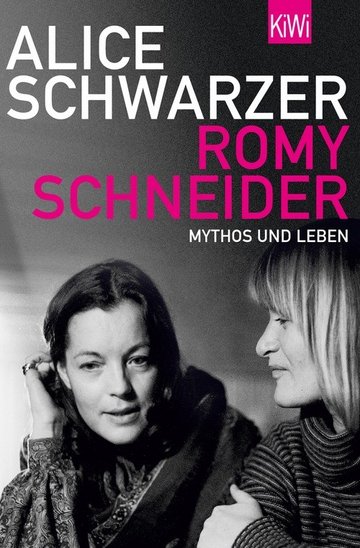

Ich traf sie, zusammen mit ihrer Freundin Christiane, im Restaurant – und war überrascht, wie klein und zierlich sie war. Und, in der Tat, auf den ersten Blick eigentlich unauffällig. Aber an diesem Abend nach den Dreharbeiten zum »Gruppenbild mit Dame« war sie sprühend vor Energie und Witz. Sie trug ihr Haar halblang mit Mittelscheitel und dazu ein schlichtes Kleid und eine gesmokte Strickjacke, wie unsere Mütter sie in den 40ern anhatten. Ins Bett gehen wollte Romy auch an diesem Abend nicht. Noch nachts um eins beschwatzte sie mich, weiterzureden, und kam – nicht ohne im Restaurant zwei, drei Flaschen Champagner zu greifen – mit zu mir nach Hause. Es wurde eine lange Nacht. Und ich begann zu ahnen, dass Romys lange Nächte viel mit ihrer Angst vor Einsamkeit zu tun haben.

Jetzt sitzen wir also in Köln, in dieser von ihr so gefürchteten, weil mit drückenden Erinnerungen belasteten Stadt. – Das war mir ehrlich gesagt damals noch nicht so klar, ich hätte ihre flatternde Verzweiflung an diesem Tag sonst noch besser verstanden. Sie trägt die Haare wie beim letzten Mal in Berlin, diesmal aber ein langes, weites Folklorekleid, wie es gerade Mode ist, allerdings in einer sehr edlen Pariser Ausgabe.

Romy ist angereist, um Heinrich Böll zu besuchen. Sie war in dem Glauben, es sei ihm eigentlich nicht recht, dass sie die Leni spielt, diese Deutsche, die sich in der Nazizeit in einen russischen Kriegsgefangenen verliebt. Das Gerücht, Böll hätte für die Rolle Angela Winkler vorgezogen, hatte Romy sehr verletzt. Gleichzeitig planten wir für diesen Tag das EMMA-Interview.

Kurz vorher ruft sie mich an. »Gehst du mit zu Böll? Allein trau’ ich mich nicht.« Ich hole sie im Hotel ab, und wir machen uns auf den Weg; ich neben einer nervösen, eingeschüchterten Romy, die tief überzeugt scheint von der unerreichbaren intellektuellen und moralischen Überlegenheit eines deutschen Dichters und Nobelpreisträgers. Böll, der kritische Nachkriegsautor und »gute Mensch von Köln«, wurde in diesem sogenannten »deutschen Herbst« besonders heftig angegriffen: als angeblicher »Sympathisant« der RAF-Terroristen war er in das Fadenkreuz des Bundeskriminalamtes und der Springer-Presse geraten. Was einfach war in dieser Zeit der hysterischen »Terroristen«-Hatz und der inneren Aufrüstung des deutschen Vaterlandes gegen seine Söhne und Töchter, von denen doch nur eine Handvoll die Verhältnisse mit Waffengewalt ändern wollte.

Doch wie es so deutsche (Un-)Art ist, gab es in diesem »deutschen Herbst« plötzlich nur noch Schwarz oder Weiß, Richtig oder Falsch, Gut oder Böse. Wer nicht allzeit bereit war zum Schwur auf das Grundgesetz (Stehen Sie überhaupt auf dem Boden des Grundgesetzes?) und zur Verdammung von RAF & Co. – der galt als »Sympathisant«. Die »Terroristen«- und »Sympathisanten«-Hatz war zu einer Art Volkssport geworden. Alles, was nicht »normal« war, wurde bespitzelt. Hinter Feministinnen grölten Stammtischbrüder nun nicht länger »Lesbe!« her, sondern »Terroristin!«. Und in einschlägigen Kreisen knackte das Telefon verdächtig oft: der große Bruder hörte mit.

Der eigentlich bedächtig zurückgezogen lebende Böll war mitten in den Trubel geraten, weil er in seinem Roman »Die verlorene Ehre der Katharina Blum« die in der Zeit besonders realistische Geschichte einer unschuldigen Frau erzählt hatte, die Opfer einer Medien-Hatz wird. Und weil er zu den wenigen gehörte, die die verlangten Distanzierungs-Rituale standhaft verweigerten und sich auch in dem polarisierten Klima öffentlich Differenziertheit erlaubten. Das alles hat Romy, die gefühlsmäßig immer rasch auf der Seite des Protestes war, sich aber politisch nie wirklich engagiert hatte, tief beeindruckt. »Man sagt«, schreibt sie an Böll, »dass Sie ein sehr mutiger Mann sind, dass Sie sich, furchtlos, aus nichts heraushalten.«

Besuch bei Böll an einem vernieselten Adventssonntag in der Hülchrather Straße. Romy stellt den – sicherheitshalber – mitgebrachten Rotwein auf den Couchtisch, gleich neben die brennenden Kerzen, ein Adventskranz ist vermutlich auch nicht weit. Heinrich Böll reagiert väterlich-freundlich, seine Frau Annemarie serviert Tee. Es vergehen ein, zwei Stunden, in denen Romy zunächst einmal stumm ist und dann beeindruckt. Dies ist ein klassisches Verhaltensmuster von Romy Schneider: die bewundernde Unterwerfung.

Böll hilft ihr liebevoll, die Einschüchterung zu überwinden. Romy beginnt Vertrauen zu fassen und diskutiert mit dem ihr so überlebensgroß scheinenden Schriftsteller ihr Verständnis der Rolle der Leni, mit der sie sich leidenschaftlich identifiziert. Wie immer, über ihre Arbeit sagt sie auch an diesem Tag sehr fundierte, kluge Sätze.

Irgendwann kommt noch Frau Böll dazu, und als unser Tee ausgetrunken ist, machen wir uns wieder auf den Weg. Eine angenehme, ganz und gar undramatische Begegnung. Erst viel später erfahre ich von Romys vor diesem Treffen geschriebenen – und nie abgeschickten – Briefen an Böll. Und auch, dass sie den Nachmittag im Nachhinein zu »einer der spannendsten Nächte ihres Lebens« hochstilisiert hatte.

Doch im Leben ist es ganz anders. Wir fahren von der Hülchrather Straße zum Kolpingplatz und steigen die vier Etagen zu EMMA hoch. Neugierig schaut Romy sich um. Die Improvisation und das Arbeitschaos der Redaktionsräume gefallen ihr. Wir klemmen uns die ihr unentbehrlichen Rotweinflaschen unter den Arm und steigen in meine Kombüse, die so klein ist, dass wir uns aufs Bett hocken müssen. Ein langer Abend, der bis in die tiefe Nacht geht, beginnt.

In dieser Nacht sprechen wir über ihre Verzweiflung und ihre Wut, über Mammi Magda und Daddy Blatzheim, über Deutschland und Frankreich, über Arbeit und Liebe – über Frauen und Männer. Denn der Aufbruch der Frauen war in dieser Zeit in aller Munde und hatte längst auch Romy Schneider erfasst.

Als es anfing, hatten sie und ich zum ersten Mal miteinander zu tun. Ich war im Frühling 1971 von Paris nach Deutschland gereist, um nach dem Vorbild der Aktion der Französinnen, an der ich mitgewirkt hatte, auch hier Frauen zu finden, die bereit waren, öffentlich zu bekennen: »Wir haben abgetrieben – und wir fordern das Recht dazu für alle Frauen!« Für Deutschland bot ich dem Stern die Aktion an. Es gelang. 374 Frauen hatten den Mut, sich selbst zu bezichtigen, darunter Romy Schneider. Ich hatte ihr geschrieben, und sie hatte mir umgehend geantwortet: »Da bin ich ganz und gar dafür!!!« Dreimal unterstrichen. Drei Ausrufezeichen.

Romy Schneider konnte damals so wenig wie die restlichen 373 ahnen, was losgehen würde nach der Veröffentlichung des Bekenntnisses der Frauen im Stern vom 6. Juni 1971. Denn bis zu diesem Tag war die Abtreibung ein totales Tabu gewesen, über das eine...