Etwas verdattert stehe ich da und werde vor meinem Bergkameraden kleiner und kleiner. „Du Trottel“, schreit er mich an, „was fällt dir überhaupt ein, du Idiot? Du hast uns alle gefährdet, du Vollkoffer.“ Nein, eigentlich ist das, was er sagt, ungleich schlimmer. Trottel, Idiot, Vollkoffer fallen eher in die Kategorie der wenig schmeichelhaften Kosenamen während einer zehnminütigen Tirade, die ich in meinem Bergsteigerleben vorher noch nie gehört habe und nachher nie wieder hören würde. In diesem Sommer 1985 bin ich zwar erst 22 Jahre alt, aber kein Anfänger mehr. Ich habe nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, doch nur Otto verteidigt mich, wie immer. Die anderen sind schockiert und mehr oder weniger beleidigt. Und einer eben ganz besonders. Eigentlich müssten er und auch alle anderen mir dankbar sein! Es ist meine Idee gewesen, den Bumiller-Pfeiler in direktem Ausstieg über eine überhängende Eisnase zu bezwingen. Und dafür werde ich jetzt nun beschimpft?!

Dabei hat sich unser ältester Bruder Norbert etwas wirklich Schönes einfallen lassen – eine Tour auf den 3905 Meter hohen Piz Palü über den 1887 von Hans Bumiller erstbegangenen Nordpfeiler des Mittelgipfels und anschließend, sofern wir noch bei Kräften wären, weiter auf den höchsten Berg Südtirols, auf den 3904 Meter hohen Ortler. Und zwar über dessen Nordwand.

Otto und Norbert waren dabei, Patrick Gufler aus Längenfeld und Robert Stenico aus Landeck/Zams. Wir brachen zu viert auf, wollten Robert bei sich zu Hause abholen und wussten, dass wir uns beeilen mussten, um die letzte Gondel vor Betriebsende vom Berninapass auf die Diavolezza-Hütte zu erwischen. Doch als wir bei unserem Klettergefährten eintrafen, lief gerade ein Formel-1-Rennen im Fernsehen, auf das er nicht verzichten wollte. Wir warteten und warteten, und als ich zu drängen begann – „wir müssen endlich los“ –, beruhigten mich die anderen. Als wir endlich unterwegs waren, ging es flott rein ins Engadin, nach Pontresina, Richtung Bernina. Doch als wir auf den Parkplatz der Seilbahn ankamen, fuhr gerade die allerletzte Gondel über unsere Köpfe hinweg Richtung Hochgebirge.

Ich war verärgert. Verärgert über Robert und über Beamte im Allgemeinen – Personen, die nicht gelernt haben, mal Gas zu geben, wenn es notwendig ist. Das ist eine bösartige Verallgemeinerung – doch in diesem Moment schob ich ihm alle Schuld zu, dass wir jetzt fast 900 Höhenmeter bis zur Hütte aufsteigen mussten. Dort würden wir in der tiefsten Nacht ankommen und ich würde den Bumiller-Pfeiler, den ich noch nie zuvor gesehen hatte, nicht betrachten können. Und das alles nur wegen eines dummen Formel-1-Rennens. Die Energie, die ich heute aufbringen musste, hätte ich viel lieber morgen am Pfeiler verpulvern wollen. Aber wie auch immer: Wenn du den Bumiller erklimmen willst, dann muss du eben heute noch da hoch, koste es, was es wolle. Uns blieb nichts anderes übrig, als zu Fuß den Hüttenanstieg zu bewältigen. Allerdings sprach ich mit den älteren beiden Bergkameraden nicht wirklich viel, denn in diesen Augenblicken waren sie mir einfach nur, nun ja: unsympathisch.

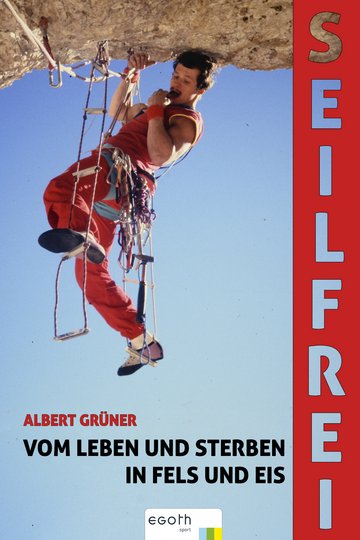

Immerhin erhielten wir noch ein Abendbrot, als wir auf der Diavolezza-Hütte eintrafen. Die Nacht war kurz, um vier Uhr stiegen wir mit Stirnlampen rund 200 Höhenmeter auf dem Persgletscher ab. Als wir den Wandfuß des Pfeilers erreichten, war der Plan, dass wir das erste Drittel seilfrei klettern würden und dann Otto mit Patrick und Norbert mit Robert die Seilschaften bilden sollten. Ich wollte weiterhin ungesichert aufsteigen. Die Eiskletterei und die Felspassagen erschienen mir nicht schwierig, der Eisschlag konnte noch die größte Gefahr darstellen. Aber dafür hatten wir ja Helme dabei (und auch aufgesetzt!).

Doch manchmal nützen die schönsten Pläne nichts. In der ersten Seillänge warf der Berg einen halben Kubikmeter Steine nach mir, hatte aber zu ungenau gezielt. Sie zischten ein paar Meter von mir entfernt vorbei. Norbert befahl und wir alle gehorchten: „Ans Seil!“ Ich hatte nicht die Courage, meinem älteren Bruder zu widersprechen – im Gegenteil, in diesem Moment schätzte ich sein Verantwortungsbewusstsein. Just als wir angeseilt waren, wurde es bitterkalt: Ein Eissturm kam auf, und er wehte Schneekristalle in unsere Gesichter. Otto zog einen nagelneuen Anorak aus dem Rucksack, doch kam nicht dazu, ihn anzuziehen – der Wind riss ihm das Kleidungsstück aus der Hand, und weg war es. Wenig später stürzte auch sein Fotoapparat die Wand hinunter, was mich mehr ärgerte als ihn. Wir würden keine Bilder von unserer Besteigung haben.

Der 800 Meter hohe Bumiller-Pfeiler bot an diesem Tag eine nette kombinierte Fels-Eis-Kletterei im fünften Schwierigkeitsgrad, die auch mit groben Bergschuhen gut bewältigt werden konnte. Locker überholten wir zwei andere Seilschaften. Und dann standen wir, nach rund sechs Stunden, vor den letzten 60 oder 70 Metern des Seracs unter dem überhängenden Ausstieg. Es hätte auch eine leichtere Variante gegeben, doch dieses Heldenstück wollte ich mir nicht nehmen lassen: den Bumiller-Pfeiler in der „Direttissima“ zu besteigen, den Hängegletscher direkt zu überwinden und ihn nicht zu umgehen. Also bat ich darum, im Vorstieg klettern zu dürfen und schaffte es unproblematisch zwei Drittel des Weges hinauf. Dort baute ich einen Stand und ließ Norbert nachkommen, der dann Otto nachsicherte. Dieser wiederum sicherte die beiden anderen. Doch die letzten Meter erwiesen sich als heimtückisch. Die Eisgeräte fanden eineinhalb oder zwei Meter unter dem Ausstieg keinen Halt mehr und rutschten durch. Schon interessant: Zwar stand ich noch auf Eis, doch über mir lag pappiger Schnee. Das wird spannend, dachte ich mir. Gedanken über Gedanken durchwanderten mein Gehirn: Wie stelle ich das an? Abseilen geht auf keinen Fall - dazu bin ich schon zu weit gegangen. Gib dir jetzt nur ja keine Blöße, redete ich mir ein. Aber wie um aller Welt komme ich über diese Schlüsselstelle drüber?

Ich versuchte alles, damit ich über diese Schneewechte einen Weg finden konnte: Ich probierte, die Eisgeräte zu drehen, während sie im tiefen, pappigen Schnee versanken, ich drehte sie sogar um 180 Grad, ich versuchte es mit bloßen Händen. Nichts. Langsam war ich mit meinen Kräften am Ende, und meine Oberarme wurden in diesem überhängenden Serac immer dicker und dicker. So legte ich durch andauerndes Auf- und Absteigen zuerst einmal eine Art Trittspur in den teils überhängenden Hängegletscher mit 800 Metern Luft unter den Sohlen an. Dann fixierte ich die Eisgeräte am höchsten Punkt der Eis- und Schneewand, an der sie einigermaßen stabil hingen, und zog meine Hände aus den Geräteschlaufen. Zuletzt verlangte ich von Norbert viel Seil – ich wusste, dass er ein Sicherheitsdenker war, der mit dem Strick geizte: Je weniger Seil, desto weniger tief kann man bei einem Sturz fallen. Doch in diesem Fall benötigte ich viel Seil, denn ich wollte mich mit aller Kraft und etwas Glück über die Wechte winden – da durfte ich auf keinen Fall den geringsten Seilzug spüren.

Dann ging es los. Ich stieg so weit wie möglich nach unten, so, dass ich die Eisgeräte am untersten Ende gerade noch halten konnte, lief mit Anlauf so schnell ich nur konnte in den vorher angelegten Trittstufen mit wenigen Schritten hinauf, hechtete in der immer weicher werdenden, überhängenden Schneenase nach oben und begann mit aller Gewalt ein außergewöhnliches Unterfangen. Während ich mich mit der einen Hand noch an einem Steileisgerät festhielt, griff ich mit der anderen Hand weit oberhalb meines Kopfes in den Schnee und begann, darin zu wühlen. Sobald ich etwas Halt gefunden zu haben schien, nahm ich die andere Hand zu Hilfe. Ich kam mir vor wie ein Schwimmer – eben nur nicht im Wasser. Doch dann hatte ich es geschafft, mich über Fels, Eis und Schnee den Bumiller-Pfeiler hochzukämpfen. Am Ende meiner Kräfte wälzte ich mich zufrieden im Schnee, juchzte und war einer der glückseligsten Gestalten auf Gottes Erdboden. Ich hab‘s geschafft, rief ich in mich hinein, ich bin der Chef hier am Bumiller-Pfeiler.

Nun sollte ich einen Standplatz für meine Freunde bauen, doch ich befand mich auf einem großen schneebedeckten Plateau auf knapp 3900 Metern Seehöhe, auf dem es keinen Felsen, keinen Stein und kein Eis gab. Zudem hatte ich nur eine Reepschnur, eine rund 20 Zentimeter lange Eissschraube und meine Handschuhe zur Verfügung. Alles andere war unten am Standplatz. Was tun?

Ich begann mit der flachen Hand ein Loch zu graben, das letztlich so tief war wie mein Arm – also rund 40, 50 Zentimeter. Mein Ziel war es, einen so genannten „toten Mann“ zu bauen. Ich legte in einen der Wollhandschuhe die Eisschraube, stülpte den anderen Handschuh aus der entgegengesetzten Richtung ebenfalls darüber, band die Reepschnur darum und achtete darauf, dass ich die im Handschuh eingepackte Eisschraube sauber in die Mitte des Schneeloches legte. Dann schüttete ich das Loch mit viel, viel Schnee zu, stapfte ihn fest und hängte einen Karabiner an die aus...