Prolog

Die amerikanische Nation hatte sich in den Abendstunden vor den schwarz-weiße Bilder liefernden Fernsehgeräten eingerichtet, die im abgelaufenen Jahrzehnt ihren Siegeszug angetreten und in fast jedes Wohnzimmer zwischen Maine und Kalifornien eingezogen waren. Der Mann, mit dem diese nun der Vergangenheit angehörende Dekade, die fünfziger Jahre, für immer assoziiert sein würde, wandte sich an diesem 17. Januar 1961 gegen halb neun Uhr Ostküstenzeit an seine Landsleute. Es war eine Premiere: Zum ersten Mal würde ein amerikanischer Präsident sich direkt von vielen Millionen seiner Mitbürgerinnen und Mitbürger verabschieden. Die neue Technologie machte es möglich. Frühere Generationen mussten sich mit einer farewell address ihres Präsidenten wie jener des Gründervaters George Washington von 1797 in den Gazetten begnügen. Jetzt konnte die Bevölkerung in sein Gesicht blicken, seine Stimme hören und an seinen Emotionen teilhaben. Und Dwight David Eisenhower enttäuschte sie nicht.

Die Worte des großväterlich wirkenden 34. amerikanischen Präsidenten, der sein Amt in drei Tagen an einen Mann aus einer neuen Generation, den erst 43-jährigen John F. Kennedy, übergeben würde, waren ernst. Eisenhower, der über acht Jahre wirtschaftlicher Prosperität und – ungeachtet aller Krisen wie jener um Suez oder die abgeschossene U2 und der aus amerikanischer Sicht wenig erfreulichen Überraschungen wie Sputnik – eines breiten nationalen Optimismus das Land geführt hatte, warnte davor, allein für die Freuden des Tages zu leben und die Zukunft außer Acht zu lassen. Man könne nicht den Besitz der Enkelkinder vergeuden, die Existenz der Demokratie müsse für zukünftige Generationen gesichert werden und dürfe nicht zu einem bloßen Symbol, einem »insolvent phantom of tomorrow«, verkommen.

Dann wandte sich Eisenhower, der dieser Rede eine solch enorme Bedeutung beimaß, dass er zusammen mit seinem Bruder Milton über ein Jahr lang an ihr gearbeitet hatte, der dominierenden Frage von Krieg und Frieden zu. Zur Überraschung der Zuschauer ging er indes kaum auf die Bedrohung durch den Rivalen im Kalten Krieg, die Sowjetunion, ein. Seine Miene verfinsterte sich, als er vor Gefahren für die Freiheit und den Frieden warnte, die im eigenen Land, im Regierungs- und Wirtschaftssystem der USA wie ein Krebsgeschwür scheinbar unaufhaltsam zunahmen. Seine geradezu düstere Vision gipfelte in den berühmtesten Sätzen der Rede: »Wir müssen auf der Hut sein vor unberechtigten Einflüssen des militärisch-industriellen Komplexes, ob diese gewollt oder ungewollt sind. Die Gefahr für ein katastrophales Anwachsen unbefugter Macht besteht und wird weiter bestehen. Wir dürfen niemals zulassen, dass das Gewicht dieser Kräfte unsere Freiheiten oder unseren demokratischen Prozess bedroht.«[1]

Die Mahnung vor dem Militär und der Rüstungsindustrie war vor allem deshalb so authentisch – und für viele Zuhörer so überraschend –, da sie aus dem Munde eines Mannes kam, der fast sein gesamtes Berufsleben in Uniform verbracht hatte, von seinem Eintritt in die Militärakademie West Point 1911 bis zu seinem Abschied aus der Armee 1952 vor seiner Kandidatur für die Präsidentschaft.[2] Dwight D. Eisenhower war bei seiner Wahl bereits eine weltweit verehrte Persönlichkeit als der Mann, der als Oberbefehlshaber der Alliierten im Zweiten Weltkrieg weite Teile Europas von der Nazityrannei befreit hatte.

Dass ausgerechnet ein Berufssoldat vor der Machtzunahme von Militär und Rüstungslobby warnte, gab Eisenhowers Rede eine tiefe, fast bedrohliche Bedeutung. Mehr noch: Die Worte des alten Generals haben fast sechzig Jahre später nichts von ihrer Bedeutung verloren. Es scheint vielmehr, als seien sie geradezu prophetisch gewesen. Die USA der Gegenwart sind ein militärischer Koloss, der mehr für seine Streitkräfte ausgibt als die nächsten Länder auf dieser Rangliste zusammen.[3] Auch wenn immer wieder das Ende des amerikanischen Jahrhunderts (als solches gilt das zwanzigste) und der Aufstieg wechselnder Rivalen beschworen wird, so sind in der Gegenwart die Macht und der Einfluss der USA ungebrochen – politisch wie militärisch, wirtschaftlich wie kulturell[4].

Es liegt auf der Hand, dass damit auch der Exekutive, der die amerikanische Verfassung eine beträchtliche Machtfülle – im System der checks and balances mit Kongress und Oberstem Bundesgericht – zuspricht, eine ungeheuer weitreichende Bedeutung zukommt: dem Präsidenten der USA. Die Person und die Biografie des Mannes – bislang waren es ausschließlich Männer – im Weißen Haus sind indes nicht erst mit dem Aufstieg der USA zur globalen Supermacht ein Gegenstand von breitem öffentlichen Interesse geworden. Schon das Leben und der Charakter des ersten Präsidenten George Washington wurden im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts in Büchern und Essays dem europäischen Publikum nahegebracht. Die neue Nation lag zwar etwas außerhalb des macht- und kulturpolitischen Horizontes, das Amt an ihrer Spitze faszinierte indes von Anbeginn an. Denn dieses Amt stand in einem signifikanten Gegensatz zu dem Herrschaftstypus, der in fast allen europäischen Ländern – wieder einmal hatte die Schweiz auch in dieser Hinsicht einen rühmlichen Sonderweg beschritten – die Regel war: zu den Dynastien. Während Monarchien – aufgeklärte wie in England, despotische wie in Russland – in der Alten Welt regierten, wurde in der Neuen Welt ein Mann mit der Regierungsverantwortung betraut, der nicht in diese Rolle hineingeboren, sondern von seinen Landsleuten gewählt wurde. Die amerikanische Präsidentschaft ist ein Erbe der bürgerlichen Revolutionen des Zeitalters der Aufklärung.

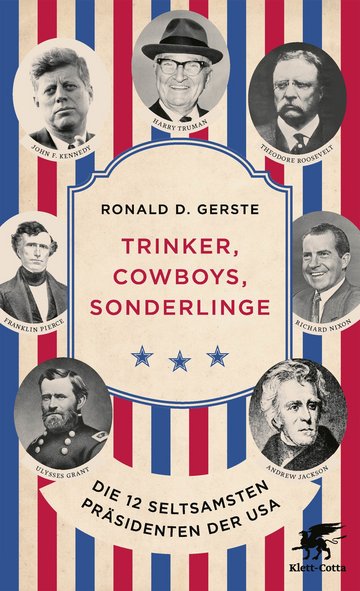

Die Geschichte dieser Institution ist deshalb über weite Strecken eine biografische. Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Buches regiert der 45. US-Präsident. Die Führung des Amtes wird unweigerlich durch den Charakter des Inhabers, durch seine persönlichen Erfahrungen, durch seine Stärken, seine Schwächen und manchmal auch durch seine Spleens, Verrückt- und Besonderheiten geprägt. In diesem Buch werden zwölf Präsidenten vorgestellt, die solche Besonderheiten aufweisen. Einige davon würde man heute als mit dem Amt unvereinbar ansehen (wie die Neigung zum Alkohol), andere (wie eine ausgeprägte Vorliebe für Literatur, nicht nur als Leser, sondern auch als Autor) vielleicht gar herbeisehnen. Ein Präsident, der eigenhändig aus nach heutiger Wertvorstellung nichtigen Gründen einen anderen Menschen erschossen hat, wäre in der Gegenwart kaum als Politiker tragbar, ein anderer, der in fast jedem Beruf gescheitert ist und kein College besucht hat, zumindest unwahrscheinlich.

Die Auswahl dieser zwölf Persönlichkeiten ist notgedrungen höchst subjektiv, und mancher Leser wird sich fragen, warum gerade dieser berücksichtigt wird und nicht jener, der doch ebenso infrage käme. Es bleibt der Leserin und dem Leser überlassen, zu einer persönlichen Einschätzung der zwölf Präsidenten zu kommen, die wir vor allem auf ihrem Weg ins Weiße Haus, bei ihrem Aufstieg in der Politik begleiten. Ob jemand unter den chosen twelve ein guter oder gar großer Präsident war, wird sich an den jeweils unterschiedlichen Wertvorstellungen entscheiden. Wie jeder Biograf und jeder Verfasser einer biografischen Skizze bekenne ich mich schuldig, dass hier und dort im Text sicher auch etwas von der eigenen Sympathie oder Antipathie einfließt. Da sich das Buch an Leserinnen und Leser wendet, die – wie der Autor – von Geschichte fasziniert sind, wird sich kein Präsident aus der Gegenwartsepoche, also aus dem 21. Jahrhundert, dort finden. Der chronologisch letzte unserer Präsidenten schied im August 1974 aus dem Amt – ein an ihn erinnerndes Objekt – in den letzten Zeilen dieses Buches beschrieben – wird vielleicht länger überdauern als das Washington Monument, das Lincoln Memorial und Jimmy Carters Erdnussfarm. Je die Hälfte unserer Präsidenten regierte im 19. und im 20. Jahrhundert. Bei den Erstgenannten schwang auch ein wenig das Bemühen mit, sie weitgehender Vergessenheit zu entreißen – oder wissen Sie, wer Chester Arthur war?

Wie angedeutet, kann man lange darüber philosophieren, wer noch in ein Buch über auffallende, besondere oder regelrecht skurrile Präsidenten hineingehört. Zwei Präsidenten, Woodrow Wilson und Franklin D. Roosevelt, sind aufgrund medizinischer Aspekte ungewöhnlich; beide spielen in einem unlängst erschienenen Buch eine wichtige Rolle.[5] Ferner mag auffallen, dass der 45. Präsident, außer in einem Zitat einer Politikertochter, namentlich nicht erwähnt wird. Ganz ehrlich: Er ist jeden Tag in...