Richard Wagner, »ein Teil unseres Selbst?«

Richard Wagner war schon zu seinen Lebzeiten ein heftig umstrittener Künstler. Die Diskussion über sein revolutionäres Werk drängte sogleich über den Bereich der Musik hinaus, auch über die Grenzen der deutschen Länder, und entfaltete sich zu einem europäischen Phänomen, das kulturgeschichtlich Epoche machte.[1] Die Diskussion über diese singuläre Erscheinung der europäischen Kultur hat längst globale Dimensionen erreicht – nicht etwa trotz, sondern in beträchtlichem Maße gerade aufgrund des schweren historischen Gepäcks, mit dem Wagner heute vor uns steht, und gerade aufgrund der Kontroversen, die sich mit seinem Namen verbinden. Kontroversen aber sind ein ziemlich verlässliches Indiz dafür, dass Wagner auf eine Art und Weise lebendig geblieben ist, die jeden Historiker, nach allem, was in und mit seinem Namen geschehen ist, eigentlich überraschen müsste.

Frederic Spotts, Verfasser einer verdienstvollen Geschichte der Bayreuther Festspiele, geht sogar so weit, Wagner als »the most controversial artistic figure of all time« zu bezeichnen.[2] Offensichtlich entziehen sich solche in den leeren Raum gestellten Behauptungen jeder Nachprüfung. Doch Meinungsäußerungen von Experten, zumal wenn sie von außerhalb der deutschen Szene kommen, besitzen eine gewisse für den kulturellen Status dieses Künstlers signalhafte Bedeutung. Dies gilt auch für die charakteristisch zwiespältige Beobachtung, mit der Laurence Dreyfus seine Studie über Wagner »and the erotic impulse« eröffnet: »All books about Richard Wagner are acts of love or hate, or often a strange mixture of the two.«[3]

Im Grunde genommen ist die Frage, ob Wagner der umstrittenste Künstler aller Zeiten ist, belanglos. Von erheblichem Interesse für Historiker ist jedoch eine modifizierte Fassung von Spotts’ pauschaler Feststellung: Richard Wagner ist der umstrittenste Künstler, der aus Deutschland hervorgegangen ist. Mit dieser Fokussierung auf die deutsche Geschichte rückt die immer wieder untersuchte, doch immer noch unübersichtliche Wirkungsgeschichte Wagners ins Blickfeld, die übersichtlicher zu machen – damit auch zugänglicher und verständlicher – ein Hauptanliegen dieses Buches ist.

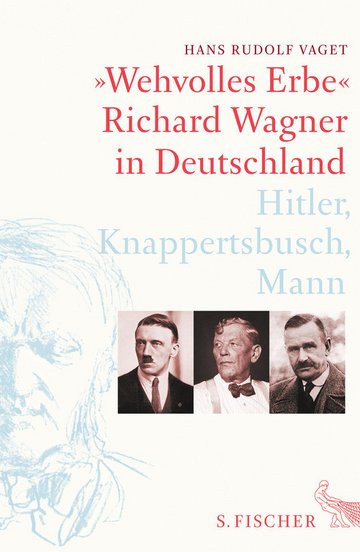

Die historische Bedeutung Wagners auf dem Feld der Musik und des Theaters ist enorm und unbestritten; seine musikalische und theatrale Wirkungsgeschichte ist schon lange Gegenstand der Forschung. Auch Wagners Rolle als eines »Großideologen«, der in gewissem Sinn das 19. Jahrhundert resümiert, ist gut ausgeleuchtet.[4] Zu Wagners ideologischer Wirkung im 20. Jahrhundert hat jüngst Udo Bermbach aus politologischer Sicht eine eindringliche Untersuchung vorgelegt.[5] Viel weniger geklärt ist hingegen Wagners Bedeutung für die deutsche Mentalitätsgeschichte und für das schwankende, von einer katastrophalen Geschichte beschwerte Selbstverständnis der Deutschen. Wenig Aufmerksamkeit hat bisher auch das identitäts- und gemeinschaftsbildende Potential von Wagners außerordentlich suggestiven Bühnenschöpfungen gefunden – ein Potential, ohne welches das eigenartige, doch geschichtlich bedeutsame Phänomen des Wagner-Kults unverständlich bliebe. Die Betrachtung gerade dieser Dimension von Wagners Wirkung ist insofern unverzichtbar, als in der Gestalt Adolf Hitlers der Wagner-Kult in der Tat Geschichte gemacht hat, was zu erhellen für den Historiker eine andauernde Herausforderung darstellt. Hitler ist der erklärungsbedürftigste aller Wagnerianer.

Ob begrüßt oder bedauert, ob bewusst oder unbewusst, Deutschland hat nun schon seit anderthalb Jahrhunderten mit Wagner gelebt. Das Land hat nicht umhinkönnen, mit ihm zu leben – so unerhört und gewaltig war die von ihm hinterlassene Spur von seinen Erdentagen. Ob sich »die Spur Richard Wagners im 21. Jahrhundert« verlieren wird, was der Historiker Sven Oliver Müller in seinem Buch zum zweihundertjährigen Jubiläum von Wagners Geburt offenbar befürchtet, darf jedoch vorderhand, angesichts des wachsenden kulturwissenschaftlichen Interesses an Wagners Werk, dahingestellt bleiben.[6] Der Chronist der jüngst erschienenen Geschichte der Bayreuther Festspiele, Oswald Georg Bauer, gibt sich in diesem Punkt weniger skeptisch, ja ausgesprochen zuversichtlich. Bauer, ein Theaterwissenschaftler, war während der Ära Wieland und Wolfgang Wagner selbst ein Rad in dem zu jener Zeit enorm erfolgreichen Festspielbetrieb Neu-Bayreuths. Er gehört zu den Insidern und glaubt, das Erfolgsrezept zu kennen; er entlässt die Leser seiner fabelhaft anschaulichen zweibändigen Chronik mit einem bemerkenswert optimistischen Ausblick. Bauer ist um die »Aktualität« der Bayreuther Festspiele keineswegs bange, vorausgesetzt, sie bleiben dem Geist ihres Gründers treu, der ein Vordenker und Innovator war. Das Wagner-Theater müsse sich auf die ureigensten Tugenden des Theaters besinnen und sich der »Allgegenwart der Medienwelt« entgegenstellen. Und Bayreuth dürfe sich nicht zu gut dafür sein, sich im Sinne Friedrich Schillers als eine »moralische Anstalt gegen die Unmoral der Zeit« zu definieren. Es ist eine Unmoral, von der Wagner eine sehr bestimmte Ahnung gehabt habe – die Unmoral des »sich ausbreitenden ungebremsten Kapitalismus« und der »Sucht nach monetärer Weltherrschaft«.[7]

Durchaus denkbar ist, dass Paul Bekkers Einschätzung von Wagners Wirkung aus Anlass eines früheren Jubiläums sich als zutreffender erweisen wird als die dunkle Ahnung Sven Oliver Müllers. Bekker, von 1911 bis 1925 Musikrezensent der Frankfurter Zeitung, war einer der bedeutendsten Musikkritiker Deutschlands, befreundet mit Franz Schreker und einer Reihe von anderen zeitgenössischen Komponisten. Was Bekker unter den Musikschriftstellern seiner Epoche auszeichnet, war seine Aufgeschlossenheit für die Moderne, die ihn im Gegensatz zu der Wagner-Orthodoxie in den Stand setzte, Wagner aus der Perspektive der modernen Musik zu betrachten, anstatt ihn von dieser abzuschirmen.[8] Sein bemerkenswertes Sensorium für aktuelle Tendenzen und Probleme erwuchs einer hands-on-Erfahrung auf breiter Basis als Geiger der Berliner Philharmoniker, als Intendant der Preußischen Staatstheater in Wiesbaden und Kassel und als Opernregisseur. Sein Wagner-Buch von 1924 inspirierte sowohl Thomas Mann als auch Theodor W. Adorno.[9]

Was Bekker 1933 zum Thema »Wagner heute« in der avantgardistischen Zeitschrift Anbruch schrieb, gilt bis zu einem gewissen Grad immer noch, auch wenn es sich heute noch unzeitgemäßer anhört als damals, fünfzig Jahre nach dem Tod des Komponisten: »Wir können uns ohne Telephon und Zeitungen denken, aber nicht ohne Wagner, mögen wir ihn lieben oder hassen, bedingungslos verehren oder an ihm herumkritisieren. In jedem Falle ist er ein Teil unseres Selbst, so tief und innerlich verbunden, […] daß selbst theoretisch keine Operation vorstellbar ist, die ihn uns zu entziehen vermöchte. Wir wissen gar nicht mehr, wo überall er ist.«[10] Letztere Bemerkung berührt sich mit einem Gedanken, der schon Nietzsche beschäftigte, als er über das Los von Wagners Nachfahren spekulierte – »Wagner’s Diadochen«. Von dem Schöpfer des Ring des Nibelungen und Initiator der Bayreuther Festspiele sagt Nietzsche, er erweise »sich eben als eine ganz große Culturmacht darin, daß man gar nicht sagen kann, wo alles noch sein Einfluß ausbrechen kann«.[11] Ob Nietzsche zu diesem Zeitpunkt auch die politische und gesellschaftliche Entwicklung Deutschlands als von Wagner betroffen im Sinn hatte, muss Spekulation bleiben.

Die Frage, ob Wagner wirklich ein Teil unseres Selbst ist oder war, wie Bekker meinte, betrifft gewiss nur eine, aufs Ganze gesehen, überschaubare Minderheit von Wagner-hörigen Kunstfreunden. Mit Sicherheit jedoch lässt sich Bekkers Beobachtung auf die deutsche Geschichte beziehen: Wagner ist ein Teil unserer Geschichte – ein nicht zu verleugnender und ein höchst aufschlussreicher –, zu dessen vollständiger Vermessung und Erhellung die folgenden Kapitel beitragen sollen.

Der fünfzigste Todestag des Komponisten, zugleich Beginn der Hitler-Herrschaft, war ein solcher historischer Moment, an dem, wie Nietzsche formulierte, Wagners »Einfluß« ausbrechen konnte und in der Tat auch ausbrach. Aus diesem Anlass meldete sich in der Weltbühne Carl von Ossietzky zu Wort und erinnerte seine Leser an die finsteren Konsequenzen der deutschen Wagner-Idolatrie: »Kein Künstler hat auf den geistig-seelischen Habitus des Volks verhängnisvolleren Einfluss genommen […]. Er ist der genialste Verführer, den Deutschland gekannt hat.« Dem von einem Wagnerianer geführten Deutschland hat Carl von Ossietzky gleich zu Beginn des Dritten Reiches eine düstere, wiewohl hellsichtige Diagnose gestellt: »Zum zweiten Mal [nach 1914] soll aus Deutschland eine Wagner-Oper werden.« Wagner somit der Verführer zu Krieg und Heldentod. Wie und auf welchen Wegen aus Deutschland eine Wagner-Oper werden kann, lässt von Ossietzky offen; er belässt es bei der Andeutung einer kollektiven geistig-seelischen Prägung. Bemerkenswert ist jedoch seine Feststellung, dass Wagner, wie seine Wirkung gezeigt habe, mit der deutschen Geschichte auf eine fatale Weise verkettet ist. Für Wagners fortwährende...