| «Ein feines schmales Gesicht fällt mir

auf. Der Blick ist nach innen gekehrt.

Plötzlich im Vorbeigehen ein Hauch:

‹Erhalten Sie sich, ich bin hier ohne

Namen, damit mich niemand finden

kann, ich bin hier in der Zelle 25, vergessen

Sie mich nicht, wenn Sie wieder

frei kommen, ich heiße …› Den Namen

konnte ich nicht mehr verstehen.» Marie Louise von Scheliha |

«Vergessen Sie mich nicht!»

Die Frau, deren Namen Marie Louise von Scheliha nicht verstehen konnte, war Mildred Harnack. Die gebürtige Amerikanerin hatte ihren Mann, den Juristen und Nationalökonomen Arvid Harnack, in den USA kennengelernt, 1926 gingen sie gemeinsam nach Deutschland. Die Literaturwissenschaftlerin war damals Lektorin an der Berliner Universität, nebenher übersetzte sie Goethe ins Englische. Ab 1933 verbrachte Mildred Harnack einen Teil ihrer Zeit damit, über Beziehungen zur amerikanischen Botschaft Informationen zu beschaffen, die es in Goebbels’ Propaganda-Blättern längst nicht mehr zu lesen gab. Dazu gehörten Nachrichten über den Spanischen Bürgerkrieg oder Reden und Kommentare ausländischer Politiker und Journalisten, die sie unter Freunden verbreitete. Ihr Mann organisierte einen Schulungszirkel, in dem er mit Gleichgesinnten die politischen und wirtschaftlichen Zusammenhänge des Nationalsozialismus analysierte und Perspektiven für eine Zeit danach diskutierte. 1940 schloss sich dieser Kreis mit einem weiteren oppositionellen Freundeskreis um den Publizisten Harro Schulze-Boysen zusammen. Diese vereinigte Harnack/Schulze-Boysen-Gruppe wurde später von der Gestapo als «Rote Kapelle» bezeichnet. Ein Großteil der Beteiligten wurde von den Nazis 1942/43 hingerichtet, darunter ungewöhnlich viele Frauen. Mildred Harnack war eine von ihnen. Ihre Bitte: «Vergessen Sie mich nicht!» sollte in Erfüllung gehen, als sehr viel später, im Jahr 2000, eine umfangreiche Biographie über sie erschien.[1]

Marie Louise von Scheliha war in demselben Gefängnis wie Mildred Harnack inhaftiert, die sie später auf Fotografien wiedererkannt hat. Sie hatte begonnen, sich mit dem Widerstand zu beschäftigen, da ihr Mann, der Diplomat Rudolf von Scheliha, ebenfalls exekutiert worden war. Sein widerständiges Handeln hatte er vor seiner Frau weitestgehend verborgen gehalten – vor allem, um sie zu schützen. So musste sie sich nach 1945 die Geschehnisse erst mühsam im Zuge eines quälend langen Wiedergutmachungsverfahrens erschließen. Marie Louise von Scheliha ist eine der Frauen, die im Zentrum dieses Buches stehen. Es wäre unmöglich, auf so wenig Raum allen Frauen des Widerstands mit ihren ganz unterschiedlichen Biographien und Schicksalen gerecht zu werden. Darum wurden sieben Frauen ausgewählt, die verschiedene Facetten des Widerstands widerspiegeln.

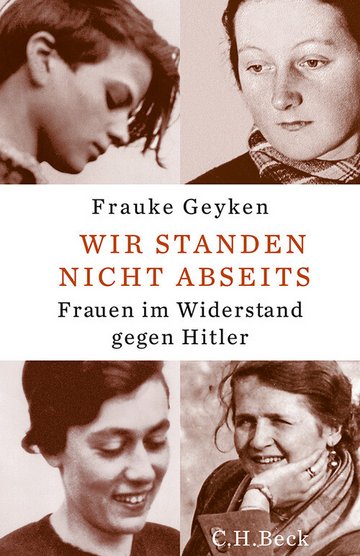

Behandelt werden drei Frauen, die selbst Widerstand geleistet haben: Antje Hasenclever (1909–1985), die erste Frau von Robert Havemann, setzte sich für Verfolgte ein und gehört damit zum sogenannten Rettungswiderstand. Außerdem war sie für die sozialistische Gruppe «Europäische Union» aktiv. Cato Bontjes van Beek (1920–1943) engagierte sich im Widerstand ähnlich wie die ein Jahr jüngere Sophie Scholl, indem sie illegale Flugblätter und Schriften verteilte. Am 5. August 1943 wurde sie im Alter von zweiundzwanzig Jahren in Berlin-Plötzensee hingerichtet. Sie wird dem Umfeld der vermeintlich kommunistischen Roten Kapelle zugeordnet. Sophie Scholl (1921–1943) verbreitete zusammen mit ihrem Bruder Hans und anderen Mitstreitern die Flugblätter der «Weißen Rose» gegen das NS-Regime. Sie wurde im Februar 1943 in München-Stadelheim enthauptet.

Außerdem nimmt das Buch exemplarisch zwei Frauen in den Blick, die den Widerstand ihrer Männer unterstützten: Annedore Leber (1904–1968) war in die Aktivitäten von Julius Leber zur Vorbereitung des Umsturzversuchs vom 20. Juli 1944 eingeweiht. Rosemarie Reichwein (1904–2002) wusste vom Engagement Adolf Reichweins für den «Kreisauer Kreis» und billigte es, obwohl er damit nicht nur sich selbst, sondern auch sie und die vier Kinder aufs Höchste gefährdete.

Schließlich soll es auch um zwei Frauen gehen, die aus Widerstandsfamilien stammen, ohne selbst informiert oder beteiligt gewesen zu sein, deren späteres Leben aber maßgeblich vom Widerstand bestimmt war: Inge Aicher-Scholl (1917–1998), die ältere Schwester von Sophie und Hans Scholl, begriff ihr Handeln nach 1943/45 ausdrücklich als Erfüllung des Erbes ihrer ermordeten Geschwister. Das Leben der bereits erwähnten Marie Louise von Scheliha (1904–2003), deren Ehemann Rudolf von Scheliha als Kommunist und käuflicher Spion verleumdet und hingerichtet worden war, wurde nach 1945 ganz von dem Verdikt gegen ihren Mann überschattet.

Diese Frauen, die im Mittelpunkt des Buches stehen, repräsentieren völlig unterschiedliche Widerstandsgruppen. Ihre Schicksale sollen jedoch nicht unverbunden nebeneinandergestellt werden. Das Buch folgt vielmehr der Chronologie der politischen Ereignisse und zeigt immer wieder, wo Verbindungen zwischen den Frauen bestanden, wo sich die Wege kreuzten oder auseinanderliefen. Auf diese Weise wird neben den Protagonistinnen auch immer wieder das Leben anderer Frauen im Widerstand gegen Hitler betrachtet.

Viele der überlebenden Frauen sind sehr alt geworden. Sie lebten nur zwölf Jahre in einer Diktatur, die jedoch ihr gesamtes späteres Leben geprägt hat. Die Darstellung beschränkt sich daher nicht auf die Zeit des Nationalsozialismus, sondern zeigt auch, wie unterschiedlich die Betroffenen mit dem Erbe des Widerstandes umgegangen sind, mit dem sie sich unweigerlich beschäftigen mussten. Es wird deutlich, dass vor allem in den 1950er Jahren für die überlebenden Frauen die Kontinuitäten zur Zeit vor 1945 überwogen.

Gemeinsam ist allen Frauen, mit Ausnahme von Sophie Scholl, vor allem eines: Sie waren lange Zeit – und sind es teils bis heute –«vergessene Frauen» des Widerstands. Es hat Jahrzehnte gedauert, bis sich das Interesse von Forschung und Öffentlichkeit ihnen zuwandte. Viele Quellen zu den Frauen wurden bisher noch gar nicht erschlossen und konnten von mir erstmals ausgewertet werden. Auf diese Weise will das Buch der einfachen, aber oft gar nicht erst gestellten Frage nachgehen, was diese Frauen im Widerstand denn eigentlich gemacht haben. Was genau war ihr Beitrag? Worin besteht ihre Leistung, die sie von ihren Zeitgenossinnen unterscheidet?

Als im Jahr 2011 anlässlich des hundertsten Geburtstags von Freya von Moltke gleich zwei Biographien über die am 1. Januar 2010 im Alter von achtundneunzig Jahren verstorbene Witwe des Widerstandskämpfers Helmuth James von Moltke erschienen,[2] stellte einer der Rezensenten, Klaus-Jürgen Bremm, fest: Hundert Jahre Leben machen noch keine Jahrhundertgestalt, und eine «wirkliche Lebensleistung» sei bei Freya von Moltke nicht zu erkennen. Schließlich habe sie ja nicht einmal in ihrem erlernten Beruf gearbeitet – sie war promovierte Juristin –, sondern «behalf» sich mit «Gelegenheitspositionen im sozialen Bereich» mit der Begründung, sie sei ja «für die Menschen gemacht», was für den Autor «eher wie eine pathetische Selbstlegitimierung ihres Hausfrauendaseins» klingt.[3]

Hausfrau, sonst nichts? Abgesehen von der Häme, die aus diesen Worten spricht und die generell ein «Hausfrauendasein» nicht als Lebensleistung anerkennt, ist diese Klassifizierung im vorliegenden Fall unangemessen. Freya von Moltke selbst hätte sich dagegen verwahrt. 1992 schrieb sie an Irene Etzersdorfer, die das Buch von Dorothee von Meding Mit dem Mut des Herzens. Die Frauen des 20. Juli rezensiert hatte: «Es stimmt, wir haben nicht alle gleich viel von den Einzelheiten des Widerstandes unserer Männer gewusst – einige mehr, andere weniger. Und eine ganze Reihe von uns Frauen war auch selber ganz schön aktiv. Alle haben aber gewusst, worum es ging, mit allen Konsequenzen, die das für uns und unsere Kinder haben konnte und dann auch hatte. Und alle haben den Widerstand gebilligt. Ich meine, wir hätten verdient, dass das ganz klar und eindeutig gesagt wird. Weil Sie das nicht tun, darum schreibe ich Ihnen heute. Und wenn Sie so etwas von oben herunter über uns schreiben, dass wir nur als glückliche und liebende Ehefrauen dabei waren, dann unterschätzen Sie unseren persönlichen Einsatz.»[4]

Dieser Einsatz war zwar in vielen Fällen durch das Hausfrauendasein getarnt, aber er ging weit darüber hinaus. Kaffee kochen ist kein Widerstandskampf, aber als Mitwisserin und Zeugin Kaffee für eine Gruppe von Verschwörern zu kochen – wie es zum Beispiel Marion Yorck bei den Treffen des Kreisauer Kreises in der Berliner Hortensienstraße oft tat oder auch Antje Havemann für sozialistische Gruppen –, das war in den Augen der Nazis Hochverrat und konnte mit dem Tod bestraft werden. Man tut sich schwer, die unterschiedlichen Erscheinungsformen widerständigen Handelns als «Kampf» zu bezeichnen. Eine Hausfrau konnte, selbst wenn sie es gewollt hätte,...