VORWORT

Ein Platz in der Geschichte

An einem Wintertag des Jahres 1940 fuhr David Ben Gurion hinab zum Hotel Kalya am Toten Meer, und dort, am tiefsten besiedelten Punkt der Erde, wälzte er die Frage, wie er wohl dargestellt sein würde in dem Buch, das ein Biograf einst über seine Lebensgeschichte schreiben würde. »Ich stelle mir vor, all unsere Leute sterben plötzlich einer nach dem anderen, sagen wir innerhalb eines halben oder ganzen Jahres«, schrieb er und zählte sie namentlich auf, die Mitbegründer des zionistischen Aufbauwerks im Land Israel, die damals alle noch lebten. Eines Tages würde »ein kluger und guter junger Pionier« ihre Lebensgeschichte erforschen, träumte er weiter. Er würde die Nachrufe und Biografien, Würdigungen und Erinnerungen lesen, die nach ihrem Tod veröffentlicht wurden, und sehr bald erkennen, dass diese frühen Anführer »Schwächen, Fehler und Mängel« gehabt hatten und keineswegs »Dienstengel, Seraphim und Cherubim« gewesen waren. Ben Gurion fragte sich, ob der zukünftige Biograf vielleicht bedauern würde, nicht selbst in jenen Gründerzeiten des Staates Israel gelebt zu haben: Wie schön wäre es gewesen, wenn die Gründer schon zu Lebzeiten Anerkennung gefunden hätten, dachte er, aber würden sie sie wenigstens nach ihrem Hinscheiden erhalten?1 Er beschäftigte sich häufig mit dem Tod.

Wie viele andere Staatsmänner auch verwandte er viel Mühe auf die Gestaltung der historischen Erzählung seiner Epoche und seiner selbst. Beim zehnten Jubiläum des Staates Israel sah er im Geist einen Archäologen 3000 Jahre später Ausgrabungen auf dem Territorium des Landes vornehmen. Er fände vielleicht ein Buch von Jigael Jadin, der den erkrankten Generalstabschef Jaakow Dori von 1947 an im Feld ersetzte, und erführe daraus vom Sieg Israels im ersten israelisch-arabischen Krieg von 1948/49. Aber er könnte auch Zeitungsfetzen aus Ägypten und Syrien, Jordanien und Irak freilegen, die ihm vom Sieg der Araber berichteten. Wem würde der Archäologe im Jahr 4958 Glauben schenken?, überlegte der Ministerpräsident.2

Ben Gurions Tagebücher, Aufsätze, Bücher, Briefe und Reden enthalten Millionen von Wörtern; fast täglich schrieb er mehrere Stunden lang. »Zuweilen staune ich selbst, dass ich so viel geschrieben habe«, bemerkte er einmal.3 Vieles zielte darauf, künftige Generationen für sich zu gewinnen, weshalb er auch versuchte, die Schriften anderer zu beeinflussen. Einmal mischte er sich ein, als das Verteidigungsministerium eine Publikation zum Unabhängigkeitskrieg vorbereitete. Ben Gurion wollte seine Bemühungen um die Waffenbeschaffung, die den Sieg erst ermöglicht hatte, hervorgehoben wissen. »Waffen fallen nicht vom Himmel«, erklärte er dem Autor. Über ein Buch von Militärs, die nicht zu seinen Verehrern zählten, schrieb er: »Die Herausgeber haben den Unabhängigkeitskrieg und den Tod von Tausenden Gefallenen entweiht.«4

Er las gern Biografien und versuchte, die Motive der Verfasser zu entschlüsseln: »Plutarch scheint Marius nicht gemocht zu haben«, schrieb er über ein Buch, das er in jenem Winter nach Kalya mitgenommen hatte, »er hat keine Mühe gescheut, ihn zu erniedrigen und zu schmähen, und doch konnte er dessen ehrwürdige Männlichkeit nicht verhehlen«.5 Gaius Marius war ein römischer Feldherr und Staatsmann, der Ben Gurions Interesse vor allem wegen der Widersprüche in seinem Wesen und der Höhen und Tiefen in seiner Karriere wecken konnte.

Zu Lebzeiten kooperierte Ben Gurion verschiedentlich mit Biografen, die ihn als Staatsgründer feierten. Aber es gab auch andere. Anfang 1967 entbrannte ein Streit um das Stichwort »Ben Gurion« in der Hebräischen Enzyklopädie. Der Verfasser war deren Chefredakteur Jeschajahu Leibowitz, Professor an der Hebräischen Universität und ein alter Gegner Ben Gurions. »Ich denke, Ben Gurion ist das größte Unheil, das dem Volk und Staat Israel widerfahren ist«, erklärte der Professor der Abendzeitung Maariv, und diese Auffassung fand Eingang in die Enzyklopädie. Ben Gurion gab sich gelassen: »Mich schert nicht, was Professor Leibowitz schreibt, aber mich schert, ob es gut ist oder nicht, was ich tue.« In Wahrheit wurmte der Beitrag ihn sehr. »Leibowitz steckt voller Hass«, schrieb er an den Verlag, in dem die Enzyklopädie erschien. Hier war er Gaius Marius, und Leibowitz war Plutarch. Verständlicherweise freute er sich, als einige Jahre später ein Bildhauer bei ihm vorsprach und den Plan unterbreitete, in Haifa ein »Pantheon« mit Büsten der »Großen der Nation« zu errichten: Staatsmänner, Schriftsteller, Künstler, Militärs, Wissenschaftler, Sportler und andere. »Ich habe gesagt, die Idee gefiele mir«, notierte Ben Gurion, »aber mehr werde ich ihm nicht sagen.«6

Golda Meir schrieb einmal: »Man betete inbrünstig, der Mann möge in all seinem Glanz in die Geschichte eingehen, alles andere würde einem im Herzen wehtun. Es wäre schade um ihn und schade um uns.«7 Sie gehörte zu den Staatsgründern, über deren Nachruhm Ben Gurion sich Gedanken machte. Doch als sie sich über sein Bild in der Geschichte äußerte, waren bereits Unstimmigkeiten zwischen den beiden aufgetreten. Ben Gurions Biograf findet also eine immense Fülle an Archivmaterial vor, das sein Urteil in positiver wie negativer Richtung zu beeinflussen vermag, denn es beleuchtet Ben Gurions Stärken, Vorzüge und Leistungen, aber auch seine Fehler, Schwächen und Misserfolge.

»Ben Gurion war ein Mann, der sich nicht änderte«, befand einer seiner Weggefährten: Von Jugend an verfolgte er ideologische Ziele und erwarb sich Respekt bei seinen Mitmenschen.8 All sein Sehnen, Streben und Trachten galt dem zionistischen Traum. »Die Auferstehung verlangt uns Menschenopfer ab«, schrieb Ben Gurion mit achtzehn Jahren auf Hebräisch, »und wenn nicht wir jungen Menschen, die das Leiden unseres Volkes schmerzlich empfinden, unser Leben opfern, dann sind wir verloren.«9 Das glaubte er bis zu seinem letzten Atemzug. In seinen Augen verkörperte vor allem er selbst die Geschichte – und viele andere sahen das ebenso. Er dachte systematisch und zielstrebig, und selbst wenn er sich widersprach, hatte man den Eindruck, seine Worte beruhten auf langen, tiefschürfenden, folgerichtigen Überlegungen ohne Zaudern und Zweifel. Es schien, als wisse er in jeder Lage, was zu tun ist.

Er wollte gerne Anführer sein und erstrebte alles, was eine Führungsstellung zu bieten hat: Erfüllung des Traums, den er träumte, was für ihn auch Selbsterfüllung bedeutete, Verantwortung, Macht und ein Platz in der Geschichte. Er berief sich oft auf die Bibel und auf das jüdische Schicksal, aber die nationale Vision tatsächlich zu verwirklichen bedeutete vor allem ermüdende Kleinarbeit und winzige, teils nervenaufreibende Schritte. Viele teilten seine Vision, aber nur wenige waren von Jugend an so politikversessen, wenige so eifrig und detailbewandert wie er. All das machte ihn zum unersetzbaren, aber nicht allmächtigen Anführer.

Es gab aufwühlende Momente in seinem Leben, etwa als er in seiner polnischen Geburtsstadt jüdische Kapitalisten mit der Pistole bedrohte, oder als er über Stunden im Keller einer Oxforder Buchhandlung herumstöberte; er hütete Schafe und Ziegen in der Wüste, genoss den Hauch der Macht im Weißen Haus und erwartete Lenins Auftritt auf dem Roten Platz in Moskau; er machte Politik und traf schicksalhafte Entscheidungen; er schickte Menschen in den Krieg und stand vor den Leichen gefallener Fallschirmjäger; er war gebannt vom grandiosen Zauber der Niagarafälle und suchte Frieden unter der ältesten Eiche Palästinas. All dies und mehr hat er eindringlich beschrieben, zuweilen mit lyrischen Anwandlungen, die kaum einer bei ihm vermuten würde.

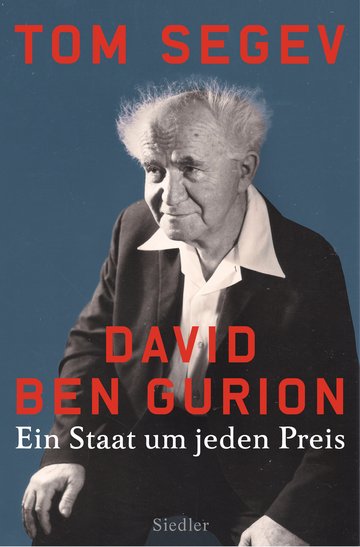

Aber unter den Tausenden von Bildern, die ihn über die Jahre zeigen, ist keines, das seine Lebensgeschichte besser auf den Punkt und seine Persönlichkeit präziser zum Ausdruck bringen würde als die kurze Filmszene vom Freitagnachmittag, dem 14. Mai 1948, in der Tel Aviver Rothschild-Allee: Ein untersetzter Mann mit weißer Haarmähne springt aus einer schwarzen amerikanischen Limousine vom Typ Lincoln. Seine Frau Paula ist bereits ausgestiegen und steuert auf das städtische Kunstmuseum zu. Eine große Menschenmenge umringt das Gebäude. Ben Gurion trägt einen dunklen Anzug, die Krawatte ist mit einer silbernen Nadel befestigt, in der linken Hand hält er einen Hut und unter dem rechten Arm trägt er eine dünne Aktenmappe. Er wirkt eher wie ein gewiefter Rechtsanwalt und nicht wie ein kühner Revolutionär. Beim Aussteigen wirft er den Wagenschlag heftig zu. Neben der Limousine steht ein junger Mann in der Uniform eines noch nicht existenten Staates stramm, sichtlich unsicher, was er zu tun hat. Ben Gurion bleibt spontan vor ihm stehen, biegt das Rückgrat durch und legt die rechte Hand zu einem formvollendeten staatsmännischen Salut an die Stirn. Für einen Moment scheint er in dem verlegenen jungen Mann die Helden des jüdischen Volkes aller Zeiten zu erblicken.

Er war damals 62 Jahre, wirkte älter und etwas pummelig. Gleich würde er im Museum den Staat Israel ausrufen und die Unabhängigkeitserklärung unterzeichnen. Er würde der erste Ministerpräsident des neuen Staates werden und diesen fast fünfzehn Jahre lang durch seine schwierigen Anfänge führen. Fast im Laufschritt stürmte er die Stufen des Kunstmuseums hoch, als fürchte er, den historischen Augenblick zu verpassen.

*

Er hatte eine anstrengende...