Mit der Gesundheit meiner dreiundachtzigjährigen Mutter ging es seit Anfang September rapide bergab. Die Untersuchungen ergaben, dass kein Krebs dahintersteckte; alle Organe funktionierten, wie man es bei einer Frau ihres Alters erwarten konnte. Allerdings schrumpfte ihr Gehirn – etwas, was laut Aussage des Arztes das Hirn eines jeden tut, was mich auf beunruhigende Weise beruhigte.

Ich befand mich in der Leeres-Nest-mit-alternden-Eltern-Phase. Meine beiden Kinder – eine Tochter, Caitlin, und ein Sohn, Angus – wohnten anderthalb Stunden mit dem Bus entfernt in Madison, Wisconsin. Caitlin ist die Ältere. Sie hat einen Master in Journalismus und strebt gerade ihren Doktor an. Sie ist blond, witzig, hübsch. Angus ist vier Jahre jünger, charmant, gut aussehend, umsichtig und fürsorglich. Er kann keinen Film sehen, in dem ein Hund vorkommt, ohne vorher zu wissen, ob der Hund stirbt oder nicht. Als Mutter bin ich natürlich verpflichtet, sie zu lieben, aber was viel wichtiger ist: Ich mag sie wirklich richtig, richtig gern. Ich bin mit ihnen auf Facebook befreundet, allerdings unter einer Bedingung: Ich darf nichts kommentieren.

Die Letzten, die noch durchs Haus polterten, waren ich und mein geduldiger Ehemann Mark, den ich in einer kalten Novembernacht in einer Bar kennengelernt hatte. Das war in den toupierten Achtzigern. Er hatte den besten Baggerspruch aller Zeiten. Ich war allein. Er war allein. Er kam zu mir und fragte: „Darf ich dich was fragen?“

„Klar“, antwortete ich.

„Äh … warst du auf einer katholischen Mädchenschule?“

Ich wusste nicht, was ich darauf erwidern sollte, denn – ja – ich bin auf eine katholische Mädchenschule gegangen.

„Du hast einfach so eine Aura“, sagte er dann.

„Kariert und plissiert?“, fragte ich.

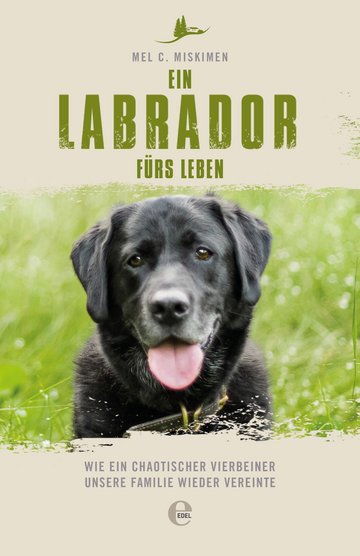

Und dann gab es da noch ein weiteres Lebewesen, das unser Domizil nach dem Auszug der Kinder sein Zuhause nannte: unseren siebenjährigen schwarzen Labrador Seamus.

Offiziell entstammt er einer Arbeitslinie, also der sportlichen Labradorzuchtvariante, die vornehmlich in der Jagd eingesetzt wird und schlanker und leichter ist als Labradore aus Showlinien. Aber Seamus ist stämmig und hat vergleichsweise kurze Beine. Seine Pfoten sind groß wie Paddel. Seine Rute kann mit Leichtigkeit einen Couchtisch leer fegen, auf dem alles für einen Footballabend vor dem Fernseher bereitsteht – einmal Wedeln und schon finden sich Schüsseln mit Chips, Dips und Salsa auf dem Boden wieder. Spielstände interessieren Seamus überhaupt nicht, dafür ist er viel zu sehr damit beschäftigt, die Reste vom Teppich zu schlecken.

Während der Monate, in denen sich der Zustand meiner Mutter immer weiter verschlechterte, brauchte ich Mark, Caitlin und Angus hauptsächlich, um Frust abzulassen – darüber, wie sehr die Situation meinen Vater belastete, über das mangelnde Mitgefühl meiner Schwester und über mein Gefühl von Hoffnungslosigkeit, von Wut und Enttäuschung. Ich suchte bei ihnen nicht nach Antworten – es waren ihre Zustimmung, ihre Umarmungen und ihre Zuwendung, die mir Kraft schenkten. Seamus bot mir seinen großen Quadratschädel zum Streicheln, seine Schnauze zum Knuddeln und seinen Ich-bin-für-dich-da-Blick aus treuen braunen Augen. Als Gegenleistung wollte er nichts als Fressen und ein Stück Grün, auf dem er sein Geschäft verrichten konnte.

Thanksgiving kam und meine Mutter konnte nicht mehr ohne Stock gehen. Sie erinnerte sich nicht, welchen Tag wir hatten oder ob ich bereits dagewesen war, um ihren Strickkorb zu ordnen, aber über tagespolitische Themen konnte sie noch diskutieren. Wie war so etwas möglich?

Weihnachten brachte sie kaum mehr etwas ohne Hilfe fertig, war sehr schweigsam und nur noch schwer in eine Unterhaltung zu verwickeln und aß nichts mehr außer Pudding. Die Tage nach dem Fest verbrachte sie auf dem Sofa, starrte aus dem Panoramafenster und wartete darauf, dass die Goldzeisige an ihren Futterspender zurückkehrten.

Dad rief mich an und bat mich, zum „Momsitting“ vorbeizukommen. Er musste zum Großmarkt, weil sie nur noch vierzehn Klopapierpackungen im Haus und – nach fünf Jahren – endlich das Zwanzigliterfass saure Gurken geleert hatten.

Mom wirkte nervös.

„Ein Vogel ist gegen das Fenster geflogen“, sagte sie, eine Spur Panik in der Stimme. „Du weißt, was das bedeutet.“

„Ach so, ja. So was passiert.“

„Es war ein Goldzeisig. Du weißt, wie sehr ich sie liebe.“

„Mom, es ist nur ein Vogel, der gegen das Fenster geflogen ist“, sagte ich in dem Versuch, mich selbst von der Nichtigkeit des Geschehenen zu überzeugen.

„Ein Rotkardinal ist dagegengeflogen und dann ist meine Schwester Ellen gestorben.“

„Mom, sie war neunzig und hatte einen Schlaganfall.“

„Kurz vor dem Tod meiner Schwester Jane: ein Rotkehlchen.“

„Mom, sie war fünfundachtzig und starb an Herzversagen.“

Sie schüttelte den Kopf. „Nein. Nein. Ein Goldzeisig … Ich bin als Nächste dran.“

Ich setzte mich zu ihr und versuchte, an dem mit gelben Federn gespickten Fleck vorbei durch das Panoramafenster zu schauen, während ich inständig hoffte, dass sich dieses Ammenmärchen nicht bewahrheiten würde.

Die Generation meiner Eltern wurde von General Tōjō und Hitler geprägt. Sie stammten aus der Zeit der Rationsbücher und Big Bands. Sie lernten sich mit zwölf kennen. Mein Vater stibitzte einen ihrer Fäustlinge, während sie auf dem zugefrorenen Teich im Kosciuszko-Park „Mädchenfangen“ spielten: Solange man ein Mädchen festhielt, konnte man selbst nicht gefangen werden. Sie wuchsen nur ein paar Straßen entfernt voneinander im selben Arbeiterviertel Milwaukees auf. Die Familie meines Vaters gehörte – nach Ansicht meiner Großmutter väterlicherseits – zu den wohlhabenden, gehobenen Polen (sie verfügten über ein Auto und einen Telefonanschluss!). Die Familie meiner Mutter gehörte (ebenfalls und einzig nach Ansicht meiner Großmutter) zur Unterschicht und war insofern völlig ungeeigneter Umgang. Sie hatten weder Auto noch Telefon noch Zentralheizung. Sie bewohnten ein Kellergeschoss – zur Miete! Und das Schlimmste: Meine Mutter war Irin. Meine Eltern heirateten 1950 und wohnten noch immer in dem Haus, das sie 1955 gekauft hatten, eingerichtet im altamerikanischen Stil: karierte Polster, geflochtene Läufer und rustikale Kiefernvertäfelung. Meine Mutter hatte nie in ein größeres, besseres Haus umziehen wollen. Für sie glich ein Haus mit zwei Schlafzimmern, einem Bad und einem Gemeinschaftsraum im Keller einem feudalen Anwesen.

Sie spielte weder Tennis noch Golf; ihre sportlichen Aktivitäten umfassten Staubsaugen und Wäschefalten. Ihre Oberarmmuskeln kamen zustande, indem sie Körbe voller Dreckwäsche in den Keller trug und den Haufen nasser Hemden und Bettwäsche dann wieder hinaufschleppte, um sie anschließend auf die Wäscheleine zu hängen. Sie brachte mir bei, wie man ein Spannbettlaken faltet, dass Viskose aus Zellstoff besteht und wie man ein Bügeltuch verwendet, um die Falten in den Rock meiner Highschooluniform zu bekommen.

Je älter sie wurde, desto mehr Aufgaben musste mein Vater übernehmen, weil sie zum Beispiel die steile Treppe nicht mehr in den Keller hinunterkam (geschweige denn wieder hinauf), um die Wäsche zu machen. Ihr fehlte die Kraft, den Staubsauger zu bedienen. Sie vergaß immer häufiger, dass ihr Kaffee zum Aufwärmen in der Mikrowelle stand und ob sie die Flamme am Gasherd abgedreht hatte. Ich rief meinen Dad an, um zu fragen, ob er Hilfe brauche und wie der Tag gelaufen sei, und er antwortete stets in dem Telegrammstil, den er bei der Polizei gelernt hatte: „Niemand ist hingefallen, niemand hat erbrochen, niemand hat eingemacht.“

Mit anderen Worten: ein guter Tag.

Dad arbeitete fast vierzig Jahre lang bei der Polizei in Milwaukee. Er fuhr Streife, und das im Rettungswagen, denn damals bestand der noch aus nichts weiter als zwei Polizisten in einem entsprechend umgebauten Kombi mit einer Trage hintendrin. 1958 war er noch jung und blond, eignete sich also perfekt für die Arbeit bei der Sittenpolizei. Was genau dort seine Aufgabe war, erzählte er nie. Ich fand es vor ein paar Jahren Thanksgiving heraus, als meine Mutter Brötchen, Apfelkuchen und einen Karton voll verschwommener Polizeiberichte mitbrachte. Der Truthahn geriet in jenem Jahr etwas trocken, weil ich wie gebannt in der Küche stand und las, wie mein Vater in öffentlichen Bedürfnisanstalten als Lockvogel für Huren und Homosexuelle, die damals noch als Perverse galten, gedient hatte, was bei mir einen faden Nachgeschmack hinterließ.

Die Ermittlungen gegen Organisierte Kriminalität führten zu Morddrohungen gegen ihn und uns – während eines besonders heiklen Falls wurde unser Haus rund um die Uhr bewacht. Als es in den späten 1960ern zu Bürgerunruhen kam, wurde Dad zum Sergeant befördert, was meine Schwester und mich in moralische Schwierigkeiten brachte – wir gerade Teenies und unser Vater der Bulle. Als ich aufs College ging, gehörte Dad zur Taktischen Einheit, die in einem Zivilfahrzeug durch die Stadt kurvte. Trotzdem wusste jeder, wer sie waren. Aus welchem Grund sollten sonst vier kräftig gebaute weiße Männer in Nylonjacken in einem fetten schwarzen Wagen ohne Radkappen unterwegs sein? Zuletzt war er Schießausbilder an der Polizeischule gewesen – die einzige Phase in seiner knapp vierzigjährigen Karriere, in der er eine normale Vierzigstundenwoche und freie Wochenenden hatte und meine Mutter in den Nächten ruhig schlafen konnte.

Der Ruhestand ermöglichte es...