Tinder und seine Folgen

Es ist zwei Uhr morgens. Ich liege im kalten Bett. Verstecke meine Nase unter zwei dicken Daunendecken. Es ist bitterkalt auf dem brandenburgischen Land. Draußen sind null Grad, in dem Dachgeschosszimmer, in dem ich schlafe, sind es ganz sicher weniger als fünfzehn. Meine Augen fallen zu. Mein Körper konzentriert sich darauf, die etwa siebenunddreißig Grad Körpertemperatur zu halten, doch meine Kraft hat mich für heute schon verlassen.

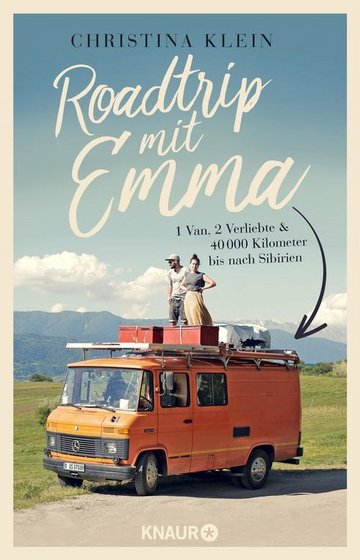

Ich schaue neben mich, die Bettseite zu meiner Linken ist leer. Paul steht noch draußen und baut an unserem zukünftigen Zuhause. Unserem Haus auf Rädern. Woher er wohl diese Motivation nimmt? Meine Motivation jedenfalls ist auf dem Tiefpunkt. Arbeiten, Uni, Camper bauen, ausziehen, Bürokratiestuff erledigen, alles zusammen ergibt eine anstrengende Mischung. Die letzten Wochen sahen wie folgt aus: aufstehen, wenn es fürs Duschen nicht reicht, schnell Trockenshampoo ins Haar, dann Uni, Architekturstudium. Linien ziehen, Wände verschieben, passt nicht, wieder Wände schieben. Zwischendurch Facebook, Instagram, was essen. Linien ziehen, Facebook, Instagram. Dann die letzte Bahn nehmen und schlafen. Tag für Tag. Der Energydrink wird zum täglichen Muss und das schnelle Schawarma-Sandwich zu meinem besten Freund.

Wenn die Architektur nicht meine Zukunft wäre, hätte ich das wohl keine zwei Wochen durchgehalten. Aber ey, schon ganze fünf Jahre ziehe ich das durch, und so kurz vor dem Ziel ist aufgeben keine Option. Der Master ist zum Greifen nah, und unsere große Reise kommt auch immer näher. Durchhalten.

Wenn ich nicht in Brandenburg beim Umbauen von Emma mithelfe, findet mein Alltag in Berlin statt. In dem aufregenden Berlin, von dem ich momentan absolut nichts mitbekomme. Denn das da draußen sind die anderen. Nicht ich. Die anderen fahren Freitagabend zu Freunden mit einem Bier in der Hand. Ich fahre nach Hause, um mich in mein friedliches Bett zu legen. Die einzige Verbindung zur Außenwelt ist die U-Bahn. In ihr sitze ich Tag für Tag. Kenne jeden bettelnden Obdachlosen. Jede stinkige Haltestelle. Die trostlosen Gesichter der Passagiere. Von Neukölln bis in die Uni nach Wedding sind es ganze vierzig Minuten. Fast zwei Stunden tägliches soziales Überleben. Ich sitze auf dem rot-blauen Camouflagemuster. Mit meinen schwarzen Klamotten sondere ich mich von der Sitzfläche ab so wie alle anderen in Berlin. Schwarz ist die Lieblingsfarbe der Berliner. Gerne melancholisch wirken, nicht zu fröhlich sein und auf keinen Fall zufrieden aussehen. Der Boden der U-Bahn ist übersät von festgetretenen Kaugummis. Man muss genau hinsehen, um sie zu erkennen. Auf dem grau melierten Laminat fallen sie kaum auf.

»Yallah, yallah!«, höre ich jemanden beim Einsteigen rufen. Ich blicke zu ihm auf. Ein Mann um die dreißig mit kurzen schwarzen Haaren und einem sehr akkurat rasierten Bart. Er drängelt sich an den anderen Passagieren vorbei. Er wirkt etwas genervt und hektisch. Während er sich durch die U-Bahn schlängelt, um einen Platz zu finden, kann ich nicht aufhören, ihn anzustarren. Wo kommt er wohl her? Wie ist er in Berlin gelandet? Ist es diskriminierend, wenn ich bei seinem Erscheinungsbild denke, dass er Ausländer ist? Sein Gesicht erzählt eine Geschichte. Ich würde nur zu gerne genauer wissen, was für eine. Ich lasse meinen Blick weiterschweifen und sehe mir die Personen im Bahnabteil an. Keine gleicht der anderen. Wo sie wohl alle herkommen? Das blonde Mädchen mit den hochgezogenen Socken oder der attraktive große Mann mit den zerrissenen Jeans. Welchen Ort oder welche Gegend würden sie als ihre Heimat angeben? Berlin? Das Vogtland? Oder ein Land im Fernen Osten? Was würde ich antworten, wenn man mich fragen würde? Würde ich Deutschland-Bayern-Unterfranken sagen oder doch Russland?

Diese Frage begleitet mich, seit ich denken kann, seit ich in Deutschland lebe. Meine Vorfahren waren Deutsche, die in Russland lebten. Sie sind eines Tages ausgewandert, um Hunderte Jahre später wieder einzuwandern. Wir sind als sogenannte Spätaussiedler nach Deutschland gekommen, doch die russische Zeit wiegt schwer. Sie hat sich wie ein Schleier über das Leben gelegt. Er bestimmt, wie dich jemand ansieht und wie du andere siehst. Wie du fühlst und denkst, wie du tanzt und dich in der Welt bewegst. Was dich zum Weinen bringt und was dich krümmen lässt vor Lachen. Die Zeit lässt den Schleier immer dünner und dünner werden. Doch er bleibt. Er lässt sich niemals endgültig abstreifen. Ich kann nicht sagen, ob ich deutsch oder russisch bin. Ich bin etwas dazwischen. Immer dazwischen zu sein lässt einen nachdenklich werden.

Als wir 1995 ausgewandert bzw. wieder eingewandert sind, ließen meine Eltern alles, was sie hatten, zurück. Allein mit uns Kindern im Gepäck ging es in ein fremdes Land. Sie waren Deutschrussen. Jedoch war zu dem Zeitpunkt absolut nichts Deutsches an ihnen. Der deutschen Sprache nicht mächtig, mussten sie sich ein neues Zuhause aufbauen. Ein neues soziales Umfeld erschaffen. Ich weiß noch, als ich mit meiner Mutter zum Metzger gegangen bin. Es war Herbst. Herbstzeit war die Zeit, um Wurst zu machen. Dafür setzten sich meine Eltern ein ganzes Wochenende lang in die Küche, mit einer Flasche Wodka bewaffnet, und kochten Schweineohren, Füße und Leber. Diese wurden durch den Fleischwolf gejagt, um dann in echten Darm gestopft zu werden. Den Darm mussten wir uns extra beim Schlachter besorgen.

»Sechs Meter Magen, bitte«, forderte meine Mutter ganz selbstverständlich.

»Magen? Sechs Meter? Was soll das für ein Tier sein?«

»Na Schwein. Ich brauche für Wurst«, sagte meine Mutter, »zum Stopfen.«

Der Metzger begriff so langsam, was meine Mutter von ihm wollte. Er ging nach hinten, verschwand für eine Weile und kam mit einer kleinen Tüte voll Darm zurück. Meine Mutter zahlte zufrieden.

Ach, Mamuschka. Als Kind hatte ich von da an das Problem, Magen und Darm zu unterscheiden. In der Tiefkühltruhe hatten wir dann Vorräte, um mindestens den ganzen Winter über unsere eigene Wurst zu verspeisen. Eier mit Wurst. Kartoffeln mit Wurst. Pausenbrote mit selbst gemachter Wurst. Letzteres machte bei den anderen Kindern in der Schule keinen besonders coolen Eindruck. Wenn ich die Alufolie von meinem Wurstbrot abnahm, wanderten alle Augen zu mir und schauten fragend, was für ein ekliger Knoblauchgeruch das sei.

Während ein anderer ekliger Geruch mir in der U-Bahn in die Nase steigt, knallt mir eine leere Flasche Bier bei jedem Stopp an einer Haltestelle gegen die Sneakers. Ich werde aus meinen Tagträumereien gerissen. Ich würde die Flasche gerne zur Seite schieben oder, besser noch, ein gutes Vorbild sein und die Flasche aufheben und bei der nächsten Gelegenheit neben einem Papierkorb abstellen, damit sie ein Pfandsammler mitnehmen kann. Aber selbst dafür reicht meine Kraft momentan nicht aus. So lasse ich die Flasche die nächsten acht Haltestellen immer und immer wieder gegen meinen Fuß rollen. Fast schon angenehm. So komme ich nicht in die Versuchung, meine Augen zu schließen und die Haltestelle zu verschlafen. Aber bald ist es vorbei. Bald ist ja Mai. Dann ist die Wohnung abgegeben, der Master abgeschlossen, und wir sitzen beseelt in unserem orangen Bus Richtung Ferne. Der Gedanke an den baldigen Aufbruch in die Freiheit lässt mich in einen tiefen Schlaf fallen.

Am nächsten Morgen versuche ich meine letzten Kräfte dafür zu nutzen, mich in meine Arbeitsklamotten zu zwängen. Paul steht schon draußen in der Kälte und schraubt. »Dieser Verrückte«, denke ich. Es ist Samstagmorgen und mitten im Februar. In einem kleinen Dorf in Brandenburg namens, wie passend, »Klein Mutz« befindet sich der Hof von Pauls Eltern. Ein alter Vierseitenhof mit Scheunen aus Klinker, die jetzt als Ferienwohnungen dienen. Der perfekte Ort, um dem Stadtgetümmel zu entfliehen und um ganz in Ruhe am Camper zu werkeln. Dieser Samstag zeigt sich von seiner besonders eisigen Seite. Die kurzen Tage zwingen uns zu einem enormen Tempo. In ein paar Stunden wird es schon wieder dunkel, und die Sonne verschwindet dann langsam hinter dem altersschwachen Schuppen. In ein paar Minuten ist sie nicht mehr zu sehen, und die Kälte legt sich wie ein frostiger Schleier über den gesamten Hof. Dann werden aus zwei Grad gefühlte minus fünf, und die Hände gefrieren zu steifen Klumpen. Ich ziehe mir noch ein zweites Paar Socken an, bevor ich in meine Stiefel schlüpfe. Als ich aus dem Haus trete, sinkt meine Arbeitsmotivation gegen null. Jetzt macht mir nicht nur meine Müdigkeit zu schaffen, wegen der zusätzlichen unerträglichen Kälte wünsche ich mich erst recht ins Bett zurück.

Ich laufe über den Hof zum Camper. Es brennt ein kleines Licht in der Werkstatt. Ich höre schon den Akkuschrauber von Weitem dröhnen, bevor ich Paul erreiche. Er versteckt sich im vollgestellten Wagen zwischen all dem Holz und befestigt die Schranktür der Küche. Als ich laut nach ihm rufe, dreht er sich zu mir um. Erschöpft sieht er aus. Unter seinen Augen haben sich tiefe, dunkle Ringe gebildet. Sein Bart ist lang und wirkt ungepflegt. Er wischt sich die laufende Nase mit seinem schmutzigen Ärmel ab und schaut mich ganz entmutigt an. Die Tür passt nicht.

Du hast dich beim ersten Mal verschnitten und die Löcher für die Scharniere falsch gesetzt. Für den zweiten Anlauf war nicht mehr genug Holz da. Nun werkelst du an dem ersten Fehlversuch rum und gibst dein Möglichstes, um wenigstens einen Punkt auf der heutigen To-do-Liste abzuhaken. Am liebsten würde ich dich jetzt in meine Arme schließen und dir den ganzen Druck von den Schultern nehmen. Aber dafür ist keine Zeit. Mein Ziel für heute sind die Mosaikfliesen in der Küche. Die kleine Camperküche...