Vorwort

Am 18. März 1952 erschien in der «Neuen Zeitung» ein Text des Schriftstellers und Lektors Kurt Kusenberg. Der Text trug den Titel «Nichts ist selbstverständlich. Lob einer Elendszeit». Nur sieben Jahre nach Kriegsende sehnte sich der Autor darin nach den Wochen der Ratlosigkeit zurück, die dem Kriegsende gefolgt waren. Obwohl nichts mehr funktionierte, keine Post, keine Bahn, kein Verkehr, trotz der Obdachlosigkeit, des Hungers und mancher Leiche, die immer noch unter den Trümmern lag, erschienen ihm diese Wochen im Rückblick als eine gute Zeit. «Kindern gleich» hätten die Menschen nach dem Krieg begonnen, «das zerrissene Netz der menschlichen Beziehungen neu zu knüpfen». Kindern gleich?

Kusenberg empfahl seinen Lesern eindringlich, sich in die «darbende, abgerissene, frierende, verelendete, gefährliche Zeit» zurückzuversetzen, als in der Abwesenheit staatlicher Ordnung unter den versprengten Menschen Moral und sozialer Zusammenhalt neu definiert wurden: «Anstand schloss Findigkeit und List nicht aus – nicht einmal den Mundraub. Aber in diesem Halbräuberleben gab es eine Räuberehre, die vielleicht moralischer war als das gusseiserne Gewissen von heute.»

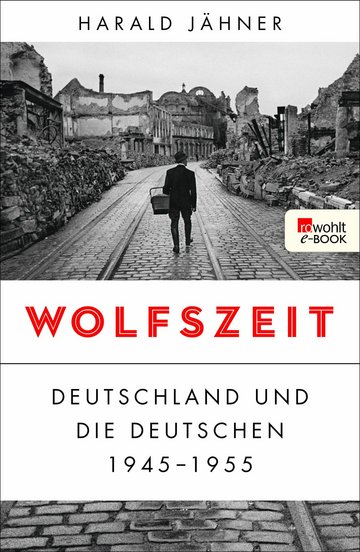

Sonderbar. So viel Abenteuer soll es gegeben haben unmittelbar nach dem Krieg, so viel «Räuberehre»? So viel Unschuld? Was die Deutschen bis Kriegsende zusammengehalten hatte, war – zum Glück – komplett zerrissen. Die alte Ordnung war hin, eine neue stand in den Sternen, fürs Nötigste sorgten erst mal die Alliierten. Eine Gesellschaft konnte man die etwa 75 Millionen Menschen, die im Sommer 1945 auf dem Deutschland verbliebenen Boden versammelt waren, kaum nennen. Von der «Niemandszeit» sprach man, von der «Wolfszeit», in der «der Mensch dem Menschen zum Wolf» geworden war. Dass sich jeder nur um sich selbst oder sein Rudel kümmerte, prägte das Selbstbild des Landes bis tief in die Fünfziger hinein, als es längst schon wieder besser ging, aber man sich noch immer verbissen in die Familie zurückzog als selbstbezüglichen Schutzraum. Noch im berühmten «Herrn Ohnemichel», jenem von der Aktion Gemeinsinn in den späten fünfziger Jahren beklagten Typus des unpolitischen Mehrheitsdeutschen, lebte – im biederen Gewand – der Wolf fort, zu dem man 1945 den einstigen Volksgenossen herabsinken gesehen hatte.

Über die Hälfte der Menschen in Deutschland waren nach dem Krieg nicht dort, wo sie hingehörten oder hinwollten, darunter neun Millionen Ausgebombte und Evakuierte, vierzehn Millionen Flüchtlinge und Vertriebene, zehn Millionen entlassene Zwangsarbeiter und Häftlinge, Abermillionen nach und nach zurückkehrende Kriegsgefangene. Wie sich dieses Gemenge von Versprengten, Verschleppten, Entkommenen und Übriggebliebenen entflocht und neu zusammenfand und wie aus Volksgenossen allmählich wieder Bürger wurden, davon handelt dieses Buch.

Es ist eine Geschichte, die unter der Wucht der historischen Großereignisse zu verschwinden droht. Die wichtigsten Veränderungen spielten sich im Alltag ab, im Organisieren des Essens zum Beispiel, im Plündern, Tauschen, Einkaufen. Auch in der Liebe. Eine Welle der sexuellen Abenteuerlust folgte auf den Krieg, aber auch manch herbe Enttäuschung auf die ersehnte Heimkehr der Männer. Man sah nun vieles mit anderen Augen, wollte mit allem neu anfangen, die Scheidungszahlen stiegen sprunghaft in die Höhe.

Die kollektive Erinnerung an die Nachkriegszeit ist von wenigen Ikonen geprägt, die sich tief ins Gedächtnis eingebrannt haben: der russische Soldat, der einer Frau das Fahrrad entreißt; dunkle Schwarzmarktgestalten, die sich um ein paar Eier drängen; die provisorischen Nissenhütten, in denen Flüchtlinge und Ausgebombte hausen; die Frauen, die heimkehrenden Kriegsgefangenen fragend das Foto ihrer vermissten Männer entgegenhalten. Diese wenigen Bilder sind visuell so stark, dass sie wie ein immergleicher Stummfilm die öffentliche Erinnerung an die ersten Nachkriegsjahre strukturieren. Dabei fällt das halbe Leben unter den Tisch.

Während die Erinnerung die Vergangenheit für gewöhnlich in umso milderes Licht taucht, je mehr Jahre uns von ihr trennen, gilt für die Nachkriegszeit das Umgekehrte. Sie wurde im Rückblick immer düsterer. Ein Grund dafür liegt in dem verbreiteten Bedürfnis der Deutschen, sich als Opfer zu sehen. Je schwärzer die in der Tat schrecklichen Hungerwinter von 1946 und 1947 geschildert würden, umso weniger wöge, so glaubten offenbar viele, am Ende ihre Schuld.

Hört man genauer hin, vernimmt man das Lachen. Durch das gruselig entvölkerte Köln führt 1946 schon wieder ein spontaner Rosenmontagszug. Die Journalistin Margret Boveri erinnerte sich an eine «ungeheure Erhöhung des Lebensgefühls durch die dauernde Nähe des Todes». Sie sei in den Jahren, in denen es nichts zu kaufen gab, so glücklich gewesen, dass sie später beschloss, keine größeren Anschaffungen mehr zu tätigen.

Das Elend ist nicht zu verstehen ohne die Lust, die es hervorbringt. Dem Tod entronnen zu sein stieß die einen in Apathie, die anderen in eine nie gekannte, eruptive Daseinsfreude. Die Lebensordnung war aus den Fugen geraten, Familien waren auseinandergerissen, alte Bindungen verloren gegangen, aber die Menschen mischten sich neu, und wer jung und mutig war, empfand das Chaos als einen Tummelplatz, auf dem er täglich sein Glück suchen musste. Wie konnte dieses Glück der Freiheit, das gerade viele Frauen empfanden, in den Jahren des Aufschwungs so schnell wieder verschwinden? Oder verschwand es gar nicht in dem Maße, in dem die geläufigen Karikaturen der fünfziger Jahre es glauben machen?

Der Holocaust spielte im Bewusstsein der meisten Deutschen der Nachkriegszeit eine schockierend geringe Rolle. Etliche waren sich zwar der Verbrechen an der Ostfront bewusst, und eine gewisse Grundschuld, den Krieg überhaupt begonnen zu haben, wurde eingeräumt, aber für die millionenfache Ermordung der deutschen und europäischen Juden war im Denken und Fühlen kein Platz. Nur ganz wenige, der Philosoph Karl Jaspers etwa, sprachen sie öffentlich an. Nicht einmal in den lang diskutierten Schuldbekenntnissen der evangelischen und katholischen Kirche wurden die Juden explizit erwähnt.

Die Unvorstellbarkeit des Holocaust erstreckte sich auf perfide Weise auch auf das Volk der Täter. Die Verbrechen besaßen eine Dimension, die sie, noch während sie geschahen, aus dem kollektiven Bewusstsein verbannte. Dass auch Gutwillige sich weigerten, darüber nachzudenken, was mit ihren deportierten Nachbarn geschehen würde, hat das Vertrauen in die menschliche Spezies bis heute erschüttert. Am wenigsten freilich die Mehrheit der damaligen Zeitgenossen.

Das Verdrängen und Beschweigen der Vernichtungslager setzte sich nach Kriegsende fort, auch wenn die Alliierten versuchten, durch Filme wie «Die Todesmühlen» die Besiegten zwangsweise mit den NS-Verbrechen zu konfrontieren.

Helmut Kohl sprach von der «Gnade der späten Geburt», um auszudrücken, dass die nachrückende Generation gut reden hatte. Es gab jedoch auch die Gnade der erlebten Schrecken. Die durchlittenen Bombennächte, die harten Hungerwinter der ersten Nachkriegsjahre und der Überlebenskampf unter anarchischen Alltagszuständen ließen viele Deutsche keinen Gedanken an die Vergangenheit fassen. Sie empfanden sich selbst als Opfer – und ersparten sich damit die Gedanken an die wirklichen. Zu ihrem zweifelhaften Glück. Denn wer unter den halbwegs anständig Gebliebenen in vollem Umfang an sich herangelassen hätte, welch systematischer Massenmord in seinem Namen, mit seiner Duldung und dank seinem Wegschauen begangen worden war, hätte wohl kaum den Lebensmut und die Energie aufbringen können, die nötig waren, um die Nachkriegsjahre durchzustehen.

Der Überlebenstrieb schaltet Schuldgefühle ab – ein kollektives Phänomen, das in den Jahren nach 1945 zu studieren ist und das Vertrauen in den Menschen, auch in die Grundlagen des eigenen Ichs, tief irritieren muss. Wie auf der Basis von Verdrängung und Verdrehung dennoch zwei auf ihre Weise antifaschistische, vertrauenerweckende Gesellschaften entstehen konnten, stellt ein Rätsel dar, dem dieses Buch näherkommen möchte, indem es sich in die extremen Herausforderungen und eigentümlichen Lebensstile der Nachkriegsjahre versenkt.

Obwohl Bücher wie das Tagebuch von Anne Frank oder Eugen Kogons «SS-Staat» die Verdrängung störten, begannen viele Deutsche erst mit den Auschwitz-Prozessen ab 1963 sich den begangenen Verbrechen zu stellen. In den Augen der nachfolgenden Generation hatten sie sich nicht zuletzt durch diesen Aufschub aufs äußerste diskreditiert, wenn auch die Kinder von der Verdrängungsleistung ihrer Eltern rein materiell erheblich profitierten. Selten in der Geschichte wurde ein Generationenkonflikt erbitterter, zorniger und zugleich selbstgerechter geführt als von den Heranwachsenden von 1968 und ihren akademischen Wegbegleitern.

Unser Eindruck von den Nachkriegsjahren ist geprägt von der Sicht der damals Jungen. Die Empörung der antiautoritären Kinder über die nur unter größten Schwierigkeiten zu liebende Elterngeneration war so groß, ihre Kritik derart eloquent, dass der Mythos vom alles erstickenden Muff, den sie erst einmal zu vertreiben hatten, das Bild der fünfziger Jahre noch immer dominiert, trotz differenzierterer Forschungsergebnisse. Die Generation der um 1950 Geborenen gefällt sich in der Rolle derer, die die Bundesrepublik bewohnbar gemacht und die Demokratie mit Herz erfüllt haben, und sie belebt dieses Bild immer wieder aufs Neue. Tatsächlich konnte einen die starke Präsenz der alten NS-Elite...