Briefe aus Tansania

Das stellt sich meine Mutter also so vor: Sie geht auf große Fahrt in die Steppe, und ihre Familie trottet hinterher. Sie will mit unserem Vater, meiner Schwester Annette, deren Tochter Anna und mir fahren. Wie soll das wohl gehen? Ich habe schließlich etwas zu tun. Ich arbeite bei einem Wochenmagazin und bin dort zumindest gefühlt unabkömmlich. Urlaub muss rasiermesserscharf berechnet werden, und ich verbringe ihn normalerweise mit meinen Kindern an einem Strand in Griechenland und nicht mit meinen Eltern im Busch. Ich kann schließlich nicht alles stehen- und liegenlassen, um am Äquator nach den Spuren eines alten Mannes zu suchen. Was habe ich mit dem zu tun? Der war schon lange tot, bevor ich auf die Welt kam. Er hat nie an mich gedacht, warum soll ich jetzt an ihn denken? Ich habe ja nicht einmal irgendein Andenken an ihn.

Mit diesen Gedanke schlurfe ich durch die Wohnung, als mir einfällt: Ich habe ja doch ein Andenken an ihn. Ich habe es mir nur noch nie angeschaut.

Eines seiner Bücher, das «Volksbuch der Wadschagga» von 1913, habe ich im Regal. Ein Buch, das ein Jahr vor dem Ersten Weltkrieg erschienen ist. In meiner Zeitrechnung also vor unglaublich langer Zeit. Meine Oma hat es mir als Kind einmal gegeben. Der Umschlag des Buches sieht großartig aus: Auf dem Buchrücken ist Frakturschrift, das Titelbild zeigt einen Wasserfall im Regenwald, umrankt von Jugendstilornamenten, aus denen wiederum Leopardenköpfe spicken. Das reichte mir als Junge vollkommen. Ich habe das Buch niemals aufgeschlagen. Ich muss etwas länger nach dem Band kramen, er ist in der zweiten Reihe des Regals gelandet, zwischen einem antiquarischen Band über Süßwasseraquarien und einem Biologiebuch, das ich mal in der Schule geklaut habe. Ich blättere hinein.

Das Buch empfängt mich mit einer Widmung: «Ihrer Durchlaucht Prinzessin Luise von Schönhausen-Waldenburg in Ehrerbietung gewidmet», der damaligen sächsischen Monarchin. Wow, denke ich – damals zollte man noch dem König Respekt.

Es beginnt: «Der Kilimandscharo ist ein stimmenreiches Gebirge. Die Kibogletscher krachen. Steinschläge gehen am Mawentsi nieder und manchmal stürzt ein zermürbter Turn herunter, dass die Donner durch die Menschentäler rings um seinen Fuß hallen.

Die Lavablöcke auf der Hochgebirgsheide klingen, umstrudelt von den Wogen des Windes. Die Erikawälder sausen und seufzen in nachtkaltem Sturme, unzählige Singvögel nisten in den Büschen und grüßen jeden jungen Tag mit lichtfrohen Weisen. Aber all’ diese Stimmen: sie tönen und schweigen, sie tönen und schweigen. Nur eine Stimme durchklingt die Täler ohne Ruh: das stürzende Wasser. Erhaben und furchtbar tönt sie im wolkenschweren Tropenwinter, trostvoll sanft in der heißen, erdzerbröselnden Zeit.»

Schon ist mir, als stünde ich in einem Erikawald. Mir fällt ein, dass das Bild, das ich von meiner Oma geerbt habe, ebenfalls aus dem Haushalt von Bruno Gutmann stammen muss. Es zeigt eine Fichte. Eine sehr große Fichte. Man kann fast hören, wie der Wind in ihren Ästen rauscht. Unter ihren Zweigen ist es duster, der Baum ist Teil eines mächtigen Waldes. Das Bild hat mich als Kind immer sehr beeindruckt. Hätte Goya Bäume gemalt, sie hätten wohl so ausgesehen. Allerdings stammt das Bild von einem Malermeister aus Ehingen. Er konnte eben nicht nur Fassaden weißeln, sondern auch Kunstwerke anfertigen.

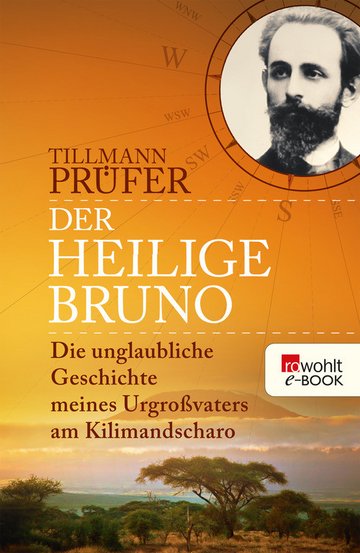

Was weiß ich überhaupt über Bruno Gutmann? Ich mache das, was jeder Mann heute tut, wenn ihn seine Unwissenheit zu sehr peinigt, wenn er ahnt, dass da draußen Wissensschätze warten, die er noch nicht erschlossen hat, die ihn herausfordern: Ich schaue bei Wikipedia nach. Und tatsächlich: Mein Urgroßvater hat einen Eintrag. Wie hat er das gemacht, frage ich mich.

«Bruno Gutmann (*4. Juli 1876 in Dresden; †17. Dezember 1966 in Ehingen am Hesselberg (Mittelfranken) war ein Missionar der Leipziger Mission in Tansania.»

Und:

«Gutmann gilt als einer der stärksten Verteidiger der Chagga-Kultur gegenüber den Einflüssen der europäischen Zivilisation v.a. durch die Kolonialmächte.» Mit großem Einsatz habe er versucht, das Christentum mit der traditionellen Eingeborenen-kultur zu verbinden.

Gerade bin ich dabei, den Eintrag zu lesen, da ploppt eine E-Mail meiner Mutter auf. Meine Mutter ist sehr vertraut mit dem Internet. Sie bestellt Bücher bei Amazon, liest sie in wenigen Tagen und verkauft sie wieder über Amazon. Sie hat ihren gesamten Hausrat bei eBay ersteigert. Und sicher wird sie ihn eines Tages dort auch wieder versteigern. Bestimmt twittert sie auch.

Ich bin allerdings überrascht, als ich sehe, dass es gar keine Mail meiner Mutter ist, sondern eine meines Urgroßvaters. Meine Mutter hat die Handschrift ihres Großvaters abgetippt. Es ist ein Brief an seine beiden Söhne, die in Pflegefamilien in Mittelfranken untergebracht waren, während er und seine Frau Elisabeth am Kilimandscharo missionierten.

Meine lieben Buben!

Heute müsst Ihr mit einem gemeinsamen Brief zufrieden sein, die Zeit leidet nicht mehr. Seid froh, dass Ihr Eure Ferien nicht hier verlebt, sonst müsstet Ihr mit wachen helfen. Als ich gestern nach Schira hinkam und in ein Gewitter ging, fand ich den ganz jungen Mais schon aufgefressen, die ganz jungen Kolben haben ja eine besondere Süße.

Da haben die Meerkatzen den Sonntagsfrieden auf der Station genutzt und sich daran gütlich getan.

Vor acht Tagen musste ich sie ja aus dem Kaffee verjagen. Nun, das Jagen würde Euch sicher Spaß machen – aber auch das frühe Aufstehen?

Doch ich denke, Ihr seid jetzt in dem Alter, wo man den frühen Morgen zu würdigen wissen soll, sei es zum Lernen, fürs Wandern, zur Selbstbesinnung, zur Hingabe an Gott im Gebet.

Heute kommen meine Lehrer wieder zur Instruktionsstunde. Samstags kommen sie zur Vorbereitung auf die sonntägliche Verkündigung in den Bezirkskapellen zu mir. Aber sie brauchen auch Hilfe für den Unterricht. Jetzt sind wir bei den Grundlagen des Rechnens. Da habe ich ihnen erst einmal das Wesen der Ziffern und das Geheimnis darin klargemacht. Diese Ziffern 1234567890 nennt man gewöhnlich arabische Ziffern. Aber die Araber haben sie nicht erfunden, sondern sie von den Indern übernommen. Und die Inder haben die Grundzüge dieser Ziffern höchstwahrscheinlich aus dem Norden mitgebracht, von wo sie ja nach Indien einwanderten …

Fortan erzählt mein Urgroßvater, dass das Geheimnis der Zahlen die Ziffer «2» sei. Die Eins werde überall auf der Welt mit einem Strich oder durch eine Kerbe dargestellt. Bei der zwei aber teile sich der Weg in Abzählen oder Mathematik. Die Römer hätten einfach einen weiteren Strich daneben gemacht – und überhaupt zwischen eins und zehn nur die fünf als Zahl erfunden. Deshalb hätten die Römer zwar mächtige Zahlenreihen in ihre Denkmäler gemeißelt, aber seien nicht fähig gewesen, mit ihren Zahlen zu rechnen. «Sie waren nicht fähig vorauszudenken, passten sich den Schwierigkeiten zu rasch an, weil sie niemals umkehren wollten.» An den römischen Zahlen zeige sich die «die Armseligkeit eines hilflos von den sichtbaren Dingen abhängigen Denkens».

Bruno schließt:

«Gottes Schutz und Segen über Euch!

In herzlicher Liebe Euer Vater»

Wow. Schira, Meerkatzen, Römer. In nur einem Brief hat mein Urahn nicht nur die Affen vertrieben, sondern ist gleich quer durch die Geschichte geritten und hat daraus gleich noch eine moralische Botschaft abgeleitet: Man solle sich nicht an das halten, was man sehe, sondern an das Geistige. Ein Duktus, der mich fast umhaut. Mein Urgroßvater scheint ein Mann gewesen zu sein, der keinen Zweifel kannte und sogar die Römer zu belehren vermochte. Ich schreibe meiner Mutter zurück, ob ich das Original des Briefes haben könnte. Sie antwortet mir, das könne ich ohnehin nicht lesen, es sei ja in Sütterlin-Schrift. Oje, tatsächlich. In Sütterlin könnte ich kein einziges Wort lesen. Da rühmt man sich seiner bürgerlichen Bildung – und wäre vor hundert Jahren ein Analphabet gewesen.

Meine Mutter schreibt, sie hätte noch mehr als hundert Briefe. Alles Briefe von Gutmann und seiner Frau an seine Kinder. An Hermann, Gottfried, Ilse und Gertrud, meine Oma. Sie sind aus dem Nachlass meiner Großmutter. Meine Mutter will sie alle abschreiben. Sie habe nun ja Zeit, jetzt, da sie in Rente sei. Die Briefe, schreibt sie, stammten alle aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Der Krieg wurde natürlich auch in den Kolonien geführt, und nachdem die Briten sich in Deutsch-Ostafrika durchgesetzt hatten, verwiesen sie alle Missionare des Landes. Erst 1925 durfte Gutmann mit seiner Frau zurückkehren. Sie gingen zunächst nicht nach Moschi, sondern nach Masama, das westlich von Moschi am Kilimandscharo liegt. In Moschi waren zu der Zeit noch amerikanische Missionare am Werk. Die vier Kinder hatte das Missionarspaar in Deutschland zurückgelassen. Das war damals üblich, schließlich glaubte man, den Kindern im Busch keine bürgerliche Bildung angedeihen lassen zu können. Man brachte sie bei Pfarrersfamilien in Franken unter, Jungen und Mädchen getrennt. Die Briefe, die meine Mutter hat, umfassen die Zeit in Masama bis zur Rückkehr nach Moschi, wo Bruno Gutmann bis zur Verbannung gearbeitet hatte. Es sind drei Jahre in Briefen, sie waren der einzige Kontakt, den die Eheleute Gutmann zu ihren Kindern hatten. Ein Brief brauchte etwa vier Wochen von Afrika nach Europa. Um auf eine Frage eine Antwort zu erhalten, musste man also zwei Monate warten. Unvorstellbar in heutigen Zeiten, wo es schon als Zumutung gilt, wenn man auf eine E-Mail nicht binnen zwei Tagen...