Von Amerika in Deutschland, der Vorbereitung und dem schönsten Strand der Welt

»Sie wollen also eine Radtour machen …« Gespannt blicke ich durch das Panzerglas auf den Mann hinterm Schalter, der nun mein Vorhaben billigen oder einen Traum platzen lassen würde. Gut zwei Stunden hatte ich auf diesen Moment gewartet. Frankfurt, Amerikanisches Konsulat, Sielmayerstraße. Damals noch gesichert durch Stacheldraht und Betonbarrikaden auf der sonst beschaulichen Wohnstraße. Kein besonders einladender Anblick. Aber der 11. September hatte die Nation so verschreckt, dass für alle staatlichen Einrichtungen noch immer höchste Sicherheitsstufe galt. Sogar die deutsche Polizei schützte das schmucklose Gebäude mit den meterhohen Mauern.

Als ich zum Eingang laufe, wird gerade eine asiatische Frau vom Portier am Außenschalter zurückgewiesen, weil irgendwelche Papiere fehlen. Schikane denke ich, auch mit Blick auf die teure 0190er-Nummer, bei der man einen Termin ausmachen und Informationen über die Visapolitik der USA bekommen kann. Gastfreundschaft wirkt anders. Wenigstens der farbige Wachmann, mit dem wir über eine Stunde im Vorhof des Konsulats verbringen, ist zu Scherzen aufgelegt. Nach einer Weile aber sind seine Entertainerqualitäten auch erschöpft. Drinnen die vertrauten Sicherheitsschleusen wie am Flughafen. Scanner für die Taschen und Unterlagen, danach Leibesvisitation. Irgendwann aber finde ich einen Plastikschalensitz im Warteraum. Das fahle Kunstlicht unterstreicht die kühle Behördenatmosphäre. An den Wänden Porträts des amerikanischen Präsidenten, des Vizepräsidenten und des Außenministers. Ein paar Automaten mit amerikanischen Softdrinks und candy. Ein Stück USA mitten in Deutschland. Ich überlege, warum die anderen hier sind. Da ist die deutsche Frau, die ihrem amerikanischen Ehemann folgen will und nun eine Aufenthaltsgenehmigung braucht. Ein paar Abiturienten, die in den USA studieren wollen. Ein arabischer Mann wird in einen Nebenraum gerufen, offenbar gibt es Probleme. Was, wenn sie mir gleich das Visum verweigern, weil sie glauben, ich will mir die Einreise erschleichen und dann terroristische Zellen unterstützen oder, noch schlimmer, illegal arbeiten? Dabei habe ich alles akribisch vorbereitet. Meldebescheinigungen, Verdienstabrechnungen und jede Menge Bestätigungen meiner Arbeitgeber besorgt, die klarmachen sollen, dass ich nur eine Auszeit nehme, meine Familie in Deutschland lebt, ich hier verwurzelt bin und nicht vorhabe, auch nur einen Tag länger als erlaubt in den USA zu bleiben, geschweige denn dort illegal leben und arbeiten möchte.

»Ich hoffe …«, fährt der Mann am Schalter fort. Ich spüre meinen Puls am Hals – warum schaut der mich nicht an? Ich kann doch alles erklären … »Ich hoffe, dass Sie im Süden starten, da ist es jetzt schon warm. Gute Reise!« Stempel drunter, fertig. Das war alles? Fünf Minuten, keine Rückfragen, keine Schikanen, nicht mal ein Blick in die Unterlagen, die ich fein säuberlich zusammengeheftet habe? »Der Nächste …«

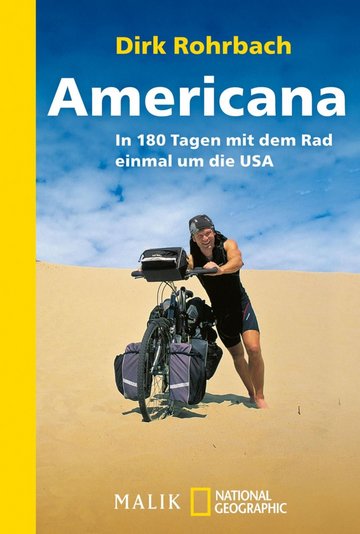

Ein paar Tage später kommt mein Reisepass mit dem B-Visum per Post. 180 Tage darf ich jetzt in den USA bleiben, ohne Unterbrechung, doppelt so lang wie ohne Visum, zehn Jahre gültig. Ich bin erleichtert, die größte Hürde scheint genommen, was jetzt? Auf der Heimfahrt nach München ordne ich meine Gedanken. Flug buchen, Wohnung auflösen, Sachen einlagern, Ausrüstung zusammenstellen, Finanzen klären. In sechs, sieben Wochen könnte es losgehen. Aber wo? Der Mann am Schalter hat ja den Süden vorgeschlagen, wegen des Wetters. Außerdem kenne ich die Strecke ganz gut, von einigen Reisen mit dem Auto. Flach wäre es, für die ersten 2000 Kilometer, wenn ich nach Westen fahre. Könnte mich also quasi einfahren, und wenn dann die ersten Berge kommen, wäre ich fit. Ich maile an die Schwester meines amerikanischen Freundes Jim in Palm Harbor, Florida. Klar kann ich ein paar Tage bleiben, sie würden mich auch vom Flughafen abholen. Perfekt. Start also am Golf von Mexiko bei Tampa, und dann? Viel will ich sehen, gerade auch Gegenden, wo ich noch nicht gewesen bin, an die man als Tourist vielleicht auch nicht zuerst denkt. Vielleicht liegt hier ja das »wahre« Amerika, das nur darauf wartet, entdeckt zu werden, und alle negativen Klischees widerlegt. Warum also nicht eine Umrundung im Uhrzeigersinn. Ich könnte in Houston, Texas, einen ersten Zwischenstopp machen, nach etwa zwei Wochen. Hier lebt Rosina, unsere Wetterfrau von Bayern 3, mit ihrem amerikanischen Ehemann Paul. Bald darauf würden die ersten Hügel und schließlich die Rocky Mountains kommen, für die ich dann längst fit wäre. In Los Angeles könnte ich Kerstin besuchen, unsere ARD-Hörfunk-Korrespondentin. Die kennt mich zwar (noch) nicht, aber unter Kollegen … Dann die Küste hoch, auf der angeblich schönsten Küstenstraße der Welt, Highway Number One, ein Mythos und wahrscheinlich die populärste Touristenattraktion, die ich auf meiner Tour erleben würde. Nationalparks, große Städte und touristische Hotspots will ich nicht gezielt anfahren, eher meiden, schließlich geht es mir um die Begegnung mit den Menschen. In der Nähe von Seattle lebt Bruce, ein Maler, den ich bei einer Reise nach South Dakota kennengelernt hatte, wo er mit indianischen Kindern ein großes Wandgemälde für die Schule malte. Das könnte meine nordwestlichste Station werden. Von dort würden mich die Westwinde sicher und entspannt an die Ostküste tragen. In South Dakota will ich auf jeden Fall zwischenstoppen, um meinen Freund Jim zu besuchen. Auch Leonard Little Finger lebt hier, der Ururenkel von Chief Big Foot, der als letzter Häuptling 1890 während der Indianerkriege beim Massaker von Wounded Knee getötet wurde. Ihn habe ich schon vor vielen Jahren kennengelernt und könnte ihn jetzt im Reservat mit dem Rad besuchen. Die Strecke von Dakota bis zur Ostküste wäre dann Neuland. In Washington wohnt Martin, unser BR-Mann in der amerikanischen Hauptstadt. Auch er kennt mich nicht, aber unter Kollegen … Die letzte Etappe wäre für mich wieder unbekanntes Terrain. Vielleicht würde ich noch mal in die Berge der Appalachen abzweigen oder mich direkt an der Küste zurück nach Tampa schlagen. Rund 15 000 Kilometer wären das, je nach Route ein paar mehr oder weniger. Bei einem Schnitt von 100 Kilometern pro Tag, was zwar auf Dauer nicht sonderlich entspannt, aber bei Radreisen realistisch ist, wäre ich also in 150 Tagen durch und hätte noch 30 Tage Urlaub, bis ich das Land wieder verlassen muss. So weit die Theorie … nun zur Praxis.

28. April, Flughafen Frankfurt. Bin ziemlich am Ende. Die letzten Stunden sind hart gewesen. Bis in die Nacht hinein habe ich noch gepackt, gegen Mitternacht die letzten Sachen aus meinem Haus bei Freunden untergestellt. In München. Dann auf die Autobahn nach Norden, gegen 6 Uhr früh erreiche ich Hanau, völlig übernächtigt. Ruhe nur für ein paar Momente, dann zum Flughafen. Habe gerade noch mal 80 Dollar Transport für mein Rad zahlen müssen, obwohl es eigentlich kostenlos sein sollte. Jetzt muss ich noch rüber ins andere Terminal, die Reiseschecks abholen. Meine Bank hatte versehentlich 2000 Dollar Bargeld geschickt. War mir zu riskant. Also wurden in letzter Minute noch Travellerschecks bestellt und am Flughafen hinterlegt.

Ich neige – nur leicht – dazu, alles auf den letzten Drücker zu erledigen. Hat bisher auch immer funktioniert. Aber diesmal wird es echt grenzwertig. Erst als ich im Flieger sitze, löst sich die Anspannung ein wenig. Die Turbinen werden angelassen, es geht los. Endlich. Lange hat es gedauert von der spleenigen Idee bis zur Verwirklichung. Immer war der Zeitpunkt irgendwie ungünstig. »Im Job läuft’s gerade so gut … bin doch erst umgezogen … wollte diesen Sommer den Lampionumzug bei den Gartenfreunden …« Schluss mit den fadenscheinigen Entschuldigungen. Der Haushalt ist aufgelöst, die Sachen stehen bei Tim, einem Basketballfreund, dessen Schwester ein Jahr um die Welt reist. Mein Chef beim Sender hat mir eine Auszeit genehmigt, mit der Aussicht, weiterarbeiten zu können, wenn ich wiederkomme. Beste Voraussetzungen also. Und allmählich siegt die Vorfreude über die Erschöpfung.

Pam, die Schwester meines Freundes Jim, holt mich in Tampa vom Flughafen ab. Wir verstauen das Rad im Kofferraum des kleinen PKW. Den Pappkarton, in den ich es verpackt habe, lasse ich gleich da. Die nächsten zwei, drei Tage will ich für die letzten Vorbereitungen nutzen. Ein amerikanisches Handy möchte ich noch besorgen. Ein befremdlicher Gedanke für mich, weil ich mich in Deutschland bis heute dagegen wehre. Die ständige Erreichbarkeit, die nervig-lauten Privatgespräche, die man in Restaurants, Zügen oder öffentlichen Wartezonen mithören muss, und nicht zuletzt die völlig überteuerten Preise sorgen bei mir für große Abneigung. Verbrecherische Abzocker, diese Mobilfunkfirmen, wenn Sie mich fragen. Zumindest das scheint in den USA auf den ersten Blick anders zu sein. Es macht keinen Unterschied, ob man eine Festnetznummer oder ein Handy anruft, die Preise sind gleich niedrig. Allerdings zahlt der Handykunde auch, wenn er angerufen wird. Dazu kommen die versteckten Steuern, die auf die verlockend günstigen Paketpreise draufgeschlagen werden. Bundessteuern, Steuern für den Staat, den County (Bezirk), Stadt, Land, Fluss … eine Gebühr, die die kostenlosen Notrufnummern finanzieren soll. Und so ärgert man...