Erinnerungen – ein Vorwort

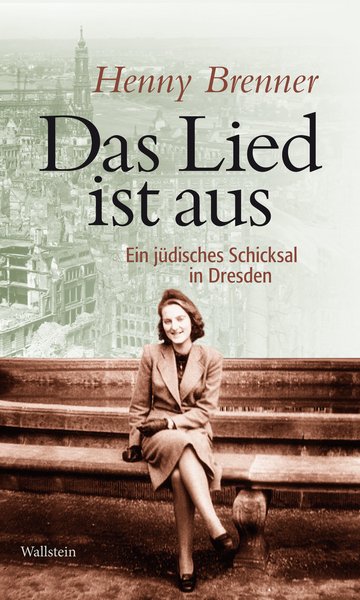

Vor zwei Jahren begegnete ich meinem Münchner Kollegen Michael Brenner, der dort einen Lehrstuhl für die Geschichte des Judentums innehat. Von ihm erfuhr ich zum ersten Mal, daß seine Eltern in Dresden Patienten meines Vaters gewesen waren und mein Vater in dem Buch seiner Mutter Henny Brenner »Das Lied ist aus – Ein jüdisches Schicksal in Dresden« vorkomme. Ich wußte zwar, daß mein Vater, von den Nazis als Hochschullehrer entlassen, in seiner Praxis als Arzt vielen Antinazis und Juden geholfen hatte, aber Einzelheiten konnte und wollte er damals seinen Kindern nicht mitteilen, sie hätten versehentlich zu anderen darüber sprechen und ihm große Schwierigkeiten bereiten können. Selbst die treue Sprechstundenhilfe, die ich nach dem Ende der DDR einmal in einem »Feierabendheim« besucht habe, wußte nichts davon. Allen, mit denen mein Vater aus politischen Gründen oder um ihnen zu helfen, Verbindung aufnahm, waren korrekt als Patienten verbucht, zumindest als Bestrahlungspatienten, damit ihre Anwesenheit bei niemandem Verdacht wecken konnte.

Nun erfuhr ich aus dem Buch Henny Brenners, daß sie – Tochter einer jüdischen Mutter und eines nichtjüdischen Vaters – unter den Bestimmungen der Nazigesetze den Judenstern tragen mußte, weil sie – auf Wunsch ihrer Mutter – die zu erwartenden Kinder jüdisch zu erziehen entschlossen war. Ihr liebevoller Vater hatte sich einverstanden erklärt. Wie in allen »Mischehen« hing das Schicksal des jüdischen Elternteils wie der Kinder davon ab, daß der nichtjüdische Partner treu zu seinem Gatten / seiner Gattin stand und am Leben blieb. Wie zynisch bürokratisch dabei verfahren wurde, zeigt der Fall eines Berliner Juristen, der, nach dem Tod seiner nichtjüdischen Frau durch einen Bombenangriff, nach Auschwitz deportiert und umgebracht wurde. Bei dem Partner und am Leben zu bleiben war für das Schicksal solcher Familien die Voraussetzung für das (wahrscheinliche) Überleben. Durch alle möglichen Schikanen versuchten die Behörden, den nichtjüdischen Partner zur Scheidung zu drängen. Hätte Henny Brenners Vater sich von seiner Frau getrennt, wäre ihm sein Filmtheater nicht weggenommen worden! Als er schließlich zum Arbeitseinsatz der Organisation Todt einberufen werden sollte, hat ihn mein Vater vor diesem lebensgefährlichen Schicksal auf Grund eines medizinischen Gutachtens bewahrt – einer der vielen, denen er als Arzt auf ungewöhnliche Weise helfen konnte. Zwar hat er beim Mittagessen in Anwesenheit seiner Frau und der Kinder davon nicht gesprochen, wohl aber davon, daß er fanatischen und feigen Nazis, die Kränklichkeit simulierten, Atteste gerne verweigert hatte, begründet mit linientreuen Nazi-Argumenten: »Sie wollen doch unseren Führer und das Vaterland nicht im Stich lassen!« oder so ähnlich.

Wir wohnten einige Zeit in Blasewitz in der Schubertstraße 4, einem Haus, von dem heute kein einziger Stein mehr steht. Damals war ich nicht sehr weit von Henny Brenner entfernt, wir dürften sogar einige Male auf der Eisbahn in der Mitte des nahegelegenen Waldparks Schlittschuh gelaufen sein, wobei ich eher das junge Mädchen als sie den ungeschickten Eisläufer bewundert haben dürfte. Nach der Entlassung meines Vaters zogen wir 1935 in die Innenstadt, wo unsere Wohnung im gleichen Haus wie die Praxis in der Christianstraße 9 gelegen war. Von dort aus konnte ich oft die geliebte Altstadt – vor allem die Straßen rund um die Frauenkirche und den Altmarkt – durchstreifen, gelegentlich auch antiquarische Bücher entdecken.

An meinem Gymnasium, das den Namen eines sächsischen Königs (König Georg) trug, gab es vier jüdische Klassenkameraden. Als ich 1932 in die Sexta kam, waren die Lehrer zu allen gleichmäßig freundlich, zwei Jahre später änderten einige spürbar den Ton und machten sich auf gemeine Weise über den Namen des einen Juden, der Pfingst hieß, lustig. Die meisten von uns waren sprachlos und wußten nicht, warum dieser Zeichenlehrer, der bis 1933 als fortschrittlicher Anhänger der modernen Malerei angesehen worden war, sich auf einmal so verändert hatte. Bewundert haben wir ihn jedenfalls nicht. Im Unterschied zu ihm blieben übrigens konservative deutschnationale Studienräte eher sachlich und insgeheim kritisch gegenüber der »neuen Zeit«. Im Laufe der Jahre verließ einer der jüdischen Mitschüler nach dem anderen die Schule. Als der erste mit seiner Familie nach England reiste, beneideten ihn nicht nur seine jüdischen Kameraden.

Am meisten Freude hatten wir an einem alten Religionslehrer, der uns sarkastisch die barbarischen Gestalten der germanischen Frühzeit schilderte und von der humanen Größe antiker Göttergestalten unterschied. Mit meinem Klassennachbarn Wasser unterhielt ich mich im Sommer 1934 über die Gefahren, die wir mit dem bevorstehenden Tod des Reichspräsidenten Hindenburg heraufziehen sahen. Zwar überschätzten wir die korrigierende Einflußmöglichkeit des »alten Herren«, aber unsere Befürchtungen waren nicht ganz unbegründet.

Henny Brenner und ihre Eltern (nur der Vater brauchte den Judenstern nicht zu tragen) trafen unter ihren Mitbürgern meist auf Gleichgültigkeit, gelegentlich auch auf Feindseligkeit und – nur zu selten – auf hilfsbereite Anteilnahme. Unter der schrittweise zunehmenden Beengung – Verbot des Theater- und Kinobesuchs, des Sitzens auf Parkbänken, der Benutzung der Straßenbahn – und unter meist zu schwerer Arbeit haben sie jahrelang gelitten. Am meisten während der Jahre nach dem November 1938 und im Krieg.

Die Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 haben meine Eltern und die Kinder als einen weiteren Schritt in Richtung auf den totalen Unrechtsstaat erlebt. Diesmal konnte sich mein Vater auch der Familie gegenüber nicht zurückhalten. Empörend und zynisch nannte er die Behauptung des Reichspropagandaministers Goebbels, überall im Land hätten Deutsche spontan Synagogen angezündet, jüdische Geschäfte zerstört und geplündert, und zahlreiche Juden seien daraufhin von der Polizei (oder der SA?) verhaftet worden. Jeder, der halbwegs bei Verstand war, mußte erkennen, daß es sich um Gewalttaten handelte, die von »oben« angeordnet, geplant und koordiniert worden waren. Zum Vorwand diente die Verzweiflungstat eines jungen Juden, Herschel Grynszpan, der aus Protest gegen die Abschiebung seiner Eltern nach Polen in Paris auf den Diplomaten vom Rath geschossen hatte. Um die Tat gewichtiger zu machen, beförderte man den Getöteten posthum.

Die Dresdner Synagoge war ein architektonisches Kleinod, von dem gleichen Architekten wie die Oper – Gottfried Semper –, erbaut. Ein beherzter Feuerwehrmann hat den Stern vom Turm der Synagoge damals gerettet und in Sicherheit gebracht. An der Stelle der alten Synagoge steht jetzt ein moderner Bau, den Henny Brenner mir bei einer gemeinsamen Fahrt durch Dresden zeigen konnte. Viele Dresdner haben für den Aufbau der Frauenkirche aber auch für die neue Synagoge gespendet.

Zwischen 1941 und dem Kriegsende war ich immer nur für ein, zwei Wochen besuchsweise in Dresden, deshalb habe ich auch die berüchtigten Judensterne zum ersten Mal in Holland gesehen. Als ich das Rembrandt-Haus in Amsterdam aufsuchte, stellte sich heraus, daß es im »Judenviertel« lag. In einem Antiquariat beriet mich damals ein mit dem Davidstern gekennzeichneter Jude freundlich. Als ich drei Tage später wieder hinkam, war er verschwunden. »Man hat ihn in ein Arbeitslager nach Polen geschickt«, sagte mir der Inhaber und fragte, ob ich ihm nicht seine Adresse besorgen könne, er würde ihm gern etwas schicken. Ich zweifelte zwar an einer solchen Möglichkeit, versprach aber, mich zu erkundigen. Wie zu erwarten gab es keine Auskunft.

Im Sommer 1943 kam ich in einem Rigaer Hotel mit jüdischen Personen in Berührung, die als dienstbare Helfer angestellt waren. Einer bat darum, meinen Koffer aufs Zimmer tragen zu dürfen. So peinlich es mir auch war, von einem älteren Herrn bedient zu werden, ich mußte es zulassen. Vielleicht handelte es sich um einen der Dresdner Juden, von denen Henny Brenner schreibt, daß sie nach Riga deportiert wurden. Unmöglich, einem würdigen älteren Herrn ein Trinkgeld zu geben. Verlegen reichte ich ihm zum Abschied die Hand. Zu spät fiel mir ein, daß ein größeres Geldgeschenk – und als Soldat brauchten wir kaum Bargeld – ihm vielleicht geholfen hätte.

Ende 1944 wurde meine Einheit vom Baltikum nach Ostpreußen verlegt. Dort hörte ich am 14. Februar 1945 über eines unserer Funkgeräte, mit denen man Radiosendungen empfangen konnte, von dem Großangriff der Royal Air Force auf Dresden. Die Nazipropaganda sprach von »Terrorangriffen«, verschwieg aber genaue Opferzahlen. Bald schwirrten entsprechend übertreibende Gerüchte umher, und ich hatte natürlich Angst um das Leben meiner Eltern und Geschwister. Erst zwei Wochen nach dem Angriff erhielt ich endlich die Gewißheit, daß sie den Angriff – in unserem schwer beschädigten Wohnhaus – überstanden hatten, während die Praxis in der Innenstadt völlig unter Trümmern begraben lag.

Unter den vielen Toten, über die mein Vater berichtete, war auch einer seiner engsten Freunde, mit dem er offen über politische Dinge hatte sprechen können. In einem von Flammen erleuchteten Haus hatte Dr. Ruprecht noch mit seinen Angehörigen sprechen und ihnen Trost spenden können, bis er schließlich gestorben war.

Durch die Zerstörung bürokratischen Materials und das Chaos, das die Flucht ausgebombter Familien verursacht hatte, konnten einige, von den...