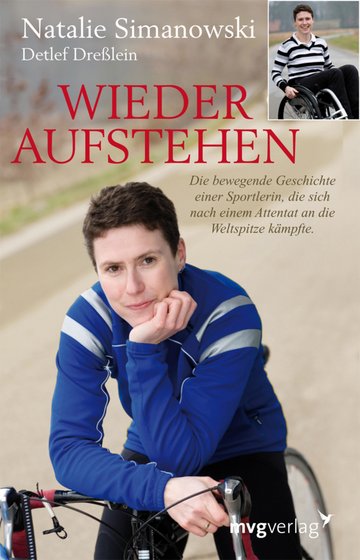

Das Attentat

Messer im Rücken

Wie fühlt es sich an, wenn dich jemand umbringen will?

Bei mir so: Ein Schlag, wie mit der Faust, nicht mit der flachen Hand, auf den Rücken. Wie wenn man in ein Schlagloch fährt und die Wirbelsäule gestaucht wird. Ein Schlag also, kein Stich, was wahrscheinlich mit den Nerven zu tun hat. Oder mit den Gedanken – das Hirn schickt dir einfach eine andere Info. Wer denkt denn so was. Dass dich jemand abstechen will, ein Messer in den Rücken rammt, niemand denkt an so was. Also sagt das Gehirn: Schlag auf den Rücken. Der Kofferraumdeckel ist zugeklappt. Dachte ich zuerst. Wie idiotisch. Bin ja nicht eingeklemmt.

Gleichzeitig: erschrecken, wegsacken. Die Ladekante meines VW Golf, ich packe sie, versuche zu klammern, mich festzuhalten, stehen zu bleiben. Meine Beine haben mich doch immer getragen, an Tausenden Tagen, durch sportliche Wettkämpfe, durch das ganze Leben.

Die Beine nicht mehr spüren. Daliegen. Die Leute. Sie reden. Ich höre sie komische Wörter sagen: »Blutlache«, »Verband«, »Messer«. Was ist eigentlich los? Jemand sagt aufgeregt zu mir: »Der hatte ein Messer, hat zugestochen und ist dann weggerannt«. Ich höre ihr ungläubiges Erschrecken. Muss Oliver anrufen. Wo ist mein Handy? Ich muss ihm doch Bescheid sagen. Die Patientenakten. Die sind doch vertraulich. Und ich Trottel lasse sie auf dem Bürgersteig liegen. Eine klare Verletzung meiner Arbeitsrichtlinien. Verdammt. Wenn das mal keinen Ärger gibt … Solche Sachen denke ich. Und, ja, ich werde vielleicht nie mehr laufen können. Auch das denke ich.

Umwege des Schicksals

Ein Messer also. Eine Klinge, 3 Zentimeter breit, 17 Zentimeter lang, davon 7 Zentimeter in meinem Rücken, zwischen dem elften und dem zwölften Rückenwirbel. Der Täter: Ein psychisch Kranker, ein Freigänger, seit drei Monaten draußen. Hatte einfach seine Medikamente abgesetzt. Und lief seitdem als potenzieller Mörder durch die Gegend. Ich hasse ihn nicht, aber ich kritisiere die, die das zugelassen haben. Warum muss immer erst etwas passieren, bis ein gefährlicher Mensch kontrolliert oder weggesperrt wird? Er habe Stimmen gehört. Die hätten ihm gesagt: »Bring eine Frau um!« Er gehorchte und fast hätte er Erfolg gehabt. Die Lunge hat er nur knapp verfehlt. Das wäre dann sicher tödlich gewesen. Ich wusste sofort, was los war. Ich bin ja Kinderkrankenschwester. Gelähmt. Ein Querschnitt.

Der 25. Juni 2003 war eigentlich ein schöner Tag. Sonnenschein, wie immer in diesem sehr heißen Sommer. Ich war Kinderkrankenschwester und arbeitete im ambulanten Pflegedienst. Immer unterwegs, um zu helfen. Ich war noch in der Probezeit. Meinen letzten Job hatte ich verloren. Weil ich wegen einer langwierigen und mich an meine Grenzen bringende Knieverletzung zehn Monate nur auf Krücken oder gar nicht laufen konnte. Und danach einige Zeit arbeitslos war. Ich war also sehr aufgeregt, wollte alles besonders gut machen. Am Morgen war ich noch bei einem anderen kleinen Patienten gewesen. Etwas außerhalb von München. Ein Kind mit Rückenmarkschädigung, das einen Katheter brauchte. Das arme Ding. Und weil es sich diesen noch nicht selbst legen konnte, kam ich zu Hilfe. Wie paradox, dass mein letzter Patient an dem litt, was kurz danach auch mein Leben behindern würde. Unter anderem.

Danach Freizeit. Ich wollte ein wenig shoppen gehen. Noch ein Gedanke beschäftigte mich: Am Tag zuvor war ich in Schwabing, im Münchner Zentrum, unterwegs. Auch ein Kind, das ich versorgen musste. Im Auftrag des Sozialamts. Schwierige familiäre Verhältnisse, das hatte ich leider oft. Ich klingelte zur vereinbarten Zeit, aber keiner machte auf. Da bleibt immer ein ungutes Gefühl. Und deshalb musste ich nachsehen. Obwohl ich eigentlich frei gehabt hätte. Erster Umweg für mein Schicksal.

Normalerweise parkte ich hinten im Hof. Das ging diesmal nicht, denn der Radweg vor der Einfahrt wurde repariert. Zweiter Umweg. Eine Seitenstraße weiter war eine Baustelle, erst in der nächsten Straße konnte ich endlich parken. In einer Gegend, wo ich noch nie zuvor gewesen war. Dritter Schicksalsumweg. Eigentlich hätte ich dort nicht sein sollen. Nicht an diesem Ort, nicht zu dieser Zeit.

Mit dem Kind war alles in Ordnung. Nach einer Stunde bin ich wieder an meinem Golf, sitze auf dem Fahrersitz und fülle den obligaten Bericht aus. Die Tür steht offen, ein wenig Frischluft tut gut bei der aufgestauten Hitze. Das Radio dudelt, Bayern 3, seichter Gebrauchspop. Dazu arbeitet sich’s am besten. Natürlich reicht der Platz auf dem Formblatt mal wieder nicht aus. Ich muss zum Kofferraum, ein neues Blatt holen. Den Ordner lege ich auf dem Bürgersteig ab – ich werde ja gleich wieder da sein. Wer denkt denn schon daran, dass dieser Gang von zwei, drei Metern irgendwo in Schwabing, halb um mein Auto herum, der letzte war, was ich in meinem alten Leben tun würde. Keiner denkt so was. Verrücktes Leben.

In der Blutlache

Das Nächste, woran ich mich bewusst erinnere, ist diese alte, dünne Frau, die meine Füße hochhebt. Ein paar Minuten muss ich ohnmächtig gewesen sein, nachdem ich zu Boden gesackt bin. So genau weiß das keiner. Die Kripo ist da und ein Krankenwagen. Ich bin völlig klar im Kopf, diktiere dem Beamten brav Adresse und Telefonnummer. Und gleichzeitig bin ich komplett verwirrt. Warum sonst ist es mir so wichtig, dass die Patientenakten ins Auto geräumt werden? Weil sie doch vertraulich sind. Und dass man mir mein Handy gibt, damit ich Oliver, meinen Freund, anrufen kann. Nachher wird mir das albern vorkommen, angesichts dessen, was passiert ist. Sätze kreisen durch meine Erinnerung. »Holt sie doch mal aus der Blutlache raus« und: »Ich schneide Ihnen jetzt das T-Shirt auf.« Geht es hier um mich? Kann ja gar nicht sein. Noch so ein blöder Gedanke: Dass ich den Sport jetzt erst mal abhaken kann, verdammter Mist, wo ich doch gerade erst wieder fit wurde. Endlich, nach zehn Monaten mit Gehstützen, Hunderten Arztbesuchen, endloser Quälerei.

Bestimmt 20 Minuten liege ich so auf der Straße, der Notarzt verbindet mich und prüft, was ich noch bewegen kann. Das ist nicht viel: Meine Arme, meinen Kopf und einen Teil vom Rumpf. Der Rest ist tot. Taub. Gelähmt. Die Wunde nässt wie verrückt. Ein zweites Mal wird sie verbunden, bevor sie mich in den Krankenwagen verfrachten.

Und schon hier in diesem Moment, zwischen all den Stimmen, formt sich ein ganz klarer Gedanke: So also ist es jetzt! Wir können uns hier alle denken, was ich habe, und man kann nichts mehr dran ändern. Ich schau jetzt nach vorne. Zwei Ziele habe ich: Ich will wieder arbeiten und ich will wieder Sport treiben. Ganz egal welchen. Auch wenn es unglaublich klingt, aber ich habe weder in diesem Moment noch irgendwann später wesentlich anders gedacht. Ich glaube, das hat mir unheimlich geholfen. Warum ich nie darüber gegrübelt oder lamentiert habe, dass ich niemals wieder meine Beine richtig bewegen können werde? Ich kenne viele Rollstuhlfahrer und ich kenne viele behinderte Kinder und wusste deshalb, dass auch so ein Leben sehr angenehm und sehr schön sein kann. Vielleicht bin ich auch deswegen selten verzweifelt.

Ich spüre das Ruckeln des Notarztwagens auf dem Kopfsteinpflaster, starre an die Decke und höre, wie sie Sirene und Blaulicht einschalten. Ich albere mit dem Notarzt herum, der mir diese schwarze Kanüle legen will. Schwarz, weiß ich, das sind die größten, die im Angebot sind. Ich sage: »Habt ihr keine kleineren für meine dünnen Ärmchen?« Danach wird es dunkel. Er hat mir eine Kurznarkose gegeben. Erst in der Notaufnahme werde ich wieder wach.

Notaufnahme

Viele Leute wuseln um mich herum. Sechs oder sieben sind es wohl. Eine Schwester will mich beruhigen. Ich sehe es ihr nach, sie ist jung und so haben sie es ihr halt beigebracht – immer schön die Patienten beruhigen. »Warten Sie mal ab«, sagt sie mechanisch, »das wird schon wieder.« Ich sage ihr: »Sie brauchen mich nicht zu beruhigen, ich bin ruhig.« Und dass es nicht wieder wird, das weiß ich auch.

Dazu brauche ich auch nicht den Arzt, der mich auffordert, meine Zehen zu bewegen, meine Füße zu bewegen, was ich nicht kann. »Ich vermute, das ist ein Querschnitt. Eine Rückenmarksverletzung«, sagt er ernst. Ich sage: »Ich weiß.« Er sagt: »Es ist möglich, dass Sie nie mehr werden laufen können.« Weil mir das von Anfang an völlig klar war, erschrecke ich auch nicht. Ich sage zu ihm: »Daran kann ich nichts ändern. Aber ich hab neue Ziele. Ich möchte wieder arbeiten und Sport treiben. Ganz egal welchen. Und dann bei den Paralympics starten.«

Oliver, damals mein Freund und heute mein Ehemann, ist inzwischen auch da. Der Arzt geht zu ihm, flüstert ihm zu: »Sie können jetzt zu ihr. Aber sie ist noch etwas verwirrt.« Um...