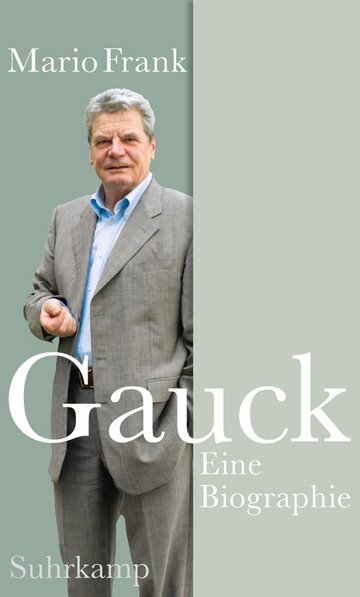

Joachim Gauck ist nicht groß. 1,76 Meter laut Reisepass, er wirkt größer. Ein starker Mann mit großer innerer Kraft. Mit einer Ausstrahlung, die durch ein außerordentliches Leben in einer dramatischen Zeit geprägt worden ist. Er wirkt ernster, als ich ihn mir vorgestellt habe. Die erste halbe Stunde: ein Abtasten. »Es ist mir eine große Freude und Ehre«, sage ich zur Begrüßung. »Das werden wir noch sehen«, entgegnet er knurrig. Dann übergangslos ein Eisbrecher: »Hätten Sie nicht warten können, bis ich tot bin?« Ich zeige ihm die damalige Idee zum Titel des Buches: Die Wege des Herrn Gauck. Er legt die Hand auf das Papier, deckt das Wort Gauck ab. Sofort hat er den Ansatz erfasst. »Wie finden Sie den Titel?«, frage ich. »Witzig«, entgegnet er, »aber vielleicht zu blasphemisch, ich muss darüber nachdenken.« Er sagt öfter »ich muss darüber nachdenken«, wenn er von etwas nicht überzeugt ist.

Dahinter steckt: Joachim Gauck sagt nicht gern nein. Er vermeidet es, anderen einen Wunsch abzuschlagen. Das könnte sie verletzen, eine negative Stimmung erzeugen. Als ich die Bitte äußere, seine kirchliche Personalakte einsehen zu dürfen, sagt er wieder: »Darüber muss ich nachdenken.« Als ich bei anderer Gelegenheit nachhake, stellt er hilflos die Frage an sich selbst: »Ja, warum möchte ich das eigentlich nicht?« Die Antwort gibt er selbst: »Mein Staatssekretär hat mir dringend davon abgeraten.« Gauck windet sich um ein »nein, das möchte ich nicht« herum.

Wir sitzen an seinem runden Besprechungstisch im Schloss Bellevue mit Blick in den Schlosspark. Gauck ist vorbereitet. Er weiß, dass ich schon mit vielen in seinem Um8feld gesprochen habe. Er interessiert sich für meine frühere Arbeit, will dies und das zu meinen bisherigen Büchern wissen. Tatsächlich aber geht es zwischen uns nur um die eine Frage: Vertrauen oder nicht vertrauen. Nach dreißig Minuten hat er sich entschieden. Er wird an dem Buch mitwirken, Informationen dazu beitragen und meine Fragen beantworten. Seine Begründung überrascht mich. Meine Ulbricht-Biographie hat bei ihm den Gedanken ausgelöst: »Mein Gott, da steckt aber eine Menge Arbeit drin.« Und aus der Tatsache, dass ich Geschäftsführer des Spiegel-Verlages war, hat er den Schluss gezogen: »Sie gehören nicht zu denjenigen, denen es beim Schreiben in Wahrheit um sich selbst geht und nicht um den, über den sie schreiben.« Dann wieder ein übergangsloser Stimmungswechsel: »Sie können doch kein Interesse daran haben, dem Bundespräsidenten Schaden zuzufügen!«

Er sieht am Ende seines Arbeitstages sichtbar müde und erschöpft aus, ist aber intellektuell hellwach. Unser Gespräch folgt nicht dem Prinzip von Frage und Antwort. Wenn ich eine Frage stelle, sprudeln Sätze aus ihm, als hätte man einen Wasserhahn aufgedreht. Gauck ist auf Sendung geschaltet, nicht auf Empfang. Er formuliert präzise. Was er sagt, hat Struktur, kreist aber nur in weitem Bogen um das von mir angeschnittene Thema. Am Ende unseres ersten Gesprächs betont er: »Ich kann natürlich auch anders.« Er meint, dass er sich auch auf die Beantwortung meiner Fragen konzentrieren könnte, statt selbst die Themen zu bestimmen und nur das zu erzählen, was er preisgeben möchte.

Ja, das könnte er selbstverständlich. Er tut es aber nicht. Auch nicht bei unseren weiteren Treffen. Ich lerne, dass das System hat und kein Zufall ist. Der Bundespräsident ist bereit, mit mir zu reden, weil er Einfluss nehmen will. Auf mich, auf das Bild, das ich von ihm zeichnen will, auf das 9Buch, das von ihm handeln wird. Das ist legitim und Alltag im politischen Geschäft. Wohl fast jeder Mensch hat den Wunsch, ein gutes Bild von sich abzugeben. Durch seinen Redefluss gibt Joachim Gauck die Themen vor, über die wir sprechen. Meine Möglichkeiten, Kritisches anzubringen, vielleicht unangenehme Fragen zu stellen, sind dadurch schon rein aus Zeitgründen eingeschränkt. Der Bundespräsident wirft wie ein Projektor das Bild von sich auf die Leinwand, das er in der Öffentlichkeit von sich sehen will.

Ich verstehe das als eine Technik im Umgang mit den Medien, die er im Laufe seiner Karriere bis zur Perfektion entwickelt hat. Dabei ist er durch eine doppelte Schule gegangen. In der DDR musste er lernen, mit staatlichen Autoritäten, einschließlich der Staatssicherheit, umzugehen, um bestimmte berufliche und persönliche Ziele zu erreichen. In der Bundesrepublik stand er als Bundesbeauftragter für die Stasiunterlagen jahrelang im Scheinwerferlicht der internationalen Medien und war den kritischen Fragen ihrer Journalisten ausgesetzt. Das Ergebnis ist, dass Gauck heute scheinbar locker und frei von der Leber weg spricht und zugleich alles, was er sagt, druckreif ist. Dabei verwendet er nicht die übliche, genormte Sprache der Politik, sondern hat seine eigene, authentische Klangfarbe. Dennoch ist alles, was er mitteilt, vollkommen kontrolliert. Er gibt nichts preis, womit er nicht zitiert werden könnte. Das ist eine Fähigkeit, die in dieser Perfektion nur wenige beherrschen.

Dennoch: Hinter der offiziellen Rolle, die sein Amt von ihm fordert, bleibt das Ich von Joachim Gauck unverkennbar. Seine Identität schimmert durch den Habitus des Bundespräsidenten hindurch. Wenn es etwa um seine Gegner geht, wie den letzten DDR-Innenminister, Peter-Michael Diestel, richtet sich Gauck innerlich auf. »Wer kennt den denn heute noch?«, fragt er mit aggressivem Unterton. »Die10sem Typen sollte man nicht zu viel Raum einräumen.« Ähnliches erlebe ich, als ich nach der Adresse eines Verwandten von ihm frage, den ich gerne interviewen würde. »Was wollen Sie denn von dem«, reagiert er gereizt. Er möchte nicht, dass ich mit dem Betreffenden rede. In Joachim Gauck wohnt unübersehbar auch ein cholerisches Element, das er nicht verbergen kann. Dabei braust er nicht auf oder wird gar laut. Es gärt nur sichtbar in ihm, wenn er auf vergangene Ereignisse angesprochen wird, die ihn emotional berühren. Er atmet dann heftig und knurrt auch schon mal.

Ich berichte ihm von Manfred Manteuffel, Ende der achtziger Jahre Kirchenreferent beim Rat der Stadt Rostock und staatlicher Ansprechpartner für die Kirchenleute in Rostock. Die Stasi führte ihn unter dem Decknamen »Scheeler« als Inoffiziellen Mitarbeiter. Gaucks Augen verengen sich. »Und was halten Sie von dem?« Ich habe meine Antwort noch nicht zu Ende gesprochen, als der Bundespräsident schon zustimmend nickt. Er denkt ungeheuer schnell, und sein Erinnerungsvermögen an Namen und Ereignisse ist erstaunlich. Diesbezüglich verfügt er über besondere Gaben. Bei unserer dritten Begegnung erlebe ich eine große Überraschung. Kaum haben wir uns gesetzt, packt er aus seiner Tasche persönliche Unterlagen aus. Alte, abgelaufene Reisepässe und Personalausweise der DDR und der Bundesrepublik. Seinen handschriftlich geführten Kalender des Jahres 1989. Ein Fotoalbum Unser Kind mit Babyfotos und Kommentaren seiner Mutter Olga über seine ersten Lebenswochen und -monate. Ein weiteres Fotoalbum mit Bildern des Jugendlichen. Wir blättern gemeinsam durch die Alben, und er erklärt mir die verschiedenen Situationen, in denen die Bilder entstanden sind. Dann drückt er mir alles in die Hand. Ich darf die Sachen mitnehmen – einfach so. »Das ist ein großer Vertrauensvorschuss, den ich Ihnen hiermit ent11gegenbringe«, sagt er dabei streng und sieht mich fast grimmig an. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, wie Joachim Gauck in Sekundenbruchteilen zwischen herzlich und hart hin- und herwechselt. Schon beim nächsten Satz strahlt er wieder über das ganze Gesicht. »Aber ich habe ja gehört, dass Sie seriös sind.« Er lacht.

Im Anschluss an diesen Termin warten Diplomaten auf ihre Akkreditierung. Der Zeitrahmen für unseren Termin ist bereits um zehn Minuten überzogen, als zum ersten Mal eine Mitarbeiterin des Bundespräsidialamtes ein Zeichen gibt, dass er zur nächsten Verpflichtung muss. Nach fünfzehn Minuten tritt sie erneut ein, diesmal energischer. »Herr Bundespräsident, es ist Zeit, Sie müssen sich noch umziehen und zu Mittag essen.« Gauck, ein wenig widerwillig: »Ach, dann lassen wir das Mittagessen weg.« Seine Mitarbeiterin fürsorglich: »Nein, das geht bis in den späten Nachmittag, Sie müssen etwas essen.« Gauck ist trotz sichtbarer Terminnot und Zeitdrucks fast verzweifelt bemüht, mir jede Minute zu widmen, die ihm möglich ist. Nachdem er sich einmal entschieden hat mitzuwirken, tut er es nicht mit angezogener Handbremse. Wenn schon, dann richtig.

Bei anderer Gelegenheit klingelt mein Telefon. Anrufer unbekannt. Ich nehme ab, der Bundespräsident ist am Apparat. Direkt, ohne vermittelnde Sekretärin: »Herr Frank, wir sind heute verabredet, ich muss mich entschuldigen, es geht leider nicht. Bitte nehmen Sie mir das nicht übel, wir machen schnell einen neuen Termin, vielleicht schon diese Woche, aber heute geht es wirklich nicht.« Ich bin so verdattert, dass ich etwas wie »macht doch nichts« ins Telefon stottere. Er müsste nicht selbst anrufen, sondern könnte mir das durch seine Sekretärin ausrichten lassen. Aber er nimmt sich die Zeit und macht sich die Mühe, mir die Nachricht persönlich zu übermitteln.12

Diese Art, mit anderen umzugehen, ist ein wesentlicher Grund für den Erfolg von Joachim Gauck. Seine intensive Zuwendung zu den Menschen, die ihm begegnen, ist ganz und gar außergewöhnlich. Es ist vor allem dieser Wesenszug, mit dem er die Herzen der anderen gewinnt. Einschließlich der Journalisten, die sein Bild in den Medien...