Sanary. Das grüne Provisorium

Die unmittelbare Folge des Verlustes war ein Zusammenbruch, von dem Thomas Mann sich nur dadurch erholte, dass er beschloss, eine alte Gewohnheit wieder aufzunehmen und Tagebuch zu führen. Das hieß: die Krise zu benennen, Rechenschaft abzulegen und der Macht des Wortes zu vertrauen. Er sollte recht behalten. Die minutiös geführte Chronik aller äußeren Ereignisse – von der Politik bis zum Wetter – wird ergänzt durch nicht minder sorgfältig protokollierte, schnell wechselnde subjektive Befindlichkeiten und Reaktionen, die gelegentlich in weiterführende Erkenntnisse münden und neue Bewältigungsstrategien ermöglichen: «Mein literarisches Aktivitätsbedürfnis war in letzter Zeit durch Briefe […] befriedigt, außerdem durch diese Aufzeichnungen.» Das nachfolgende Fazit lässt ein jedenfalls zeitweilig wiedergewonnenes realistisches Urteilsvermögen erkennen: «Das ist eine Aushülfe, aber nicht gut.»

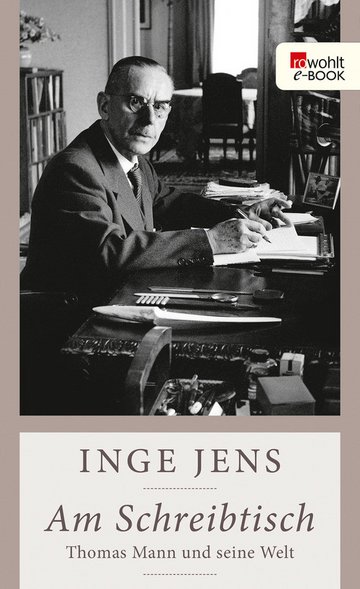

Nein, «gut» konnte es nicht sein, solange es keinen sicheren Ort gab, an dem Thomas Mann seine Gedanken sammeln und seiner Phantasie ihren vorgezeichneten Lauf lassen konnte. An fremden Orten war es ihm noch nie gelungen, Dauerhaftes zu Papier zu bringen. Er brauchte seinen festen Platz und die gewohnte Ordnung, um schreiben zu können: den eigenen Schreibtisch – samt den vertrauten Utensilien, die ihm das Gefühl von Sicherheit und Kontinuität vermittelten. Alles andere konnte zwar der augenblicklichen Befindlichkeit zuträglich sein, das Eigentliche aber, das große literarische Vorhaben, setzte die Geborgenheit im Bekannten, Beherrschbaren voraus. Undenkbar, dass Thomas Mann an Café-Tischchen oder Sekretären seiner teuren Hotels seine Romane hätte entscheidend fördern können. Ein Brief mochte gelingen, vielleicht auch eine dringende Pflichtübung oder gar eine Rede, aber nichts, was einen langen Atem verlangte, und schon gar keine mythisch-poetische Menschheitsphantasie: der «Joseph».

So ergriffen nach einigen Wochen, die man in zwar immer komfortablen, aber durch ihre Vorläufigkeit jede produktive Arbeit verbietenden Provisorien verbracht hatte, die Damen des Hauses Mann die Initiative. Eine Rückkehr nach München war auf vermutlich lange Zeit unmöglich geworden. Das hatten – neben vielen freundschaftlichen Warnungen – vor allem die Briefberichte von Tochter Erika und Schwiegermutter Hedwig Pringsheim über die unter polizeilicher Beobachtung stehende «Poschi» deutlich gemacht. Aber was dann? Mehr und mehr rückte die Schweiz in den Vordergrund der Ansiedlungspläne. Der Genfer See, oder, jenseits der Alpen, das Tessin lockten durch die klimatischen Vorzüge. Auch die Nähe zu dem in Montagnola residierenden Hermann Hesse hatte etwas Verführerisches. Doch wurde schnell klar, dass es der Stimmung zuträglicher wäre, im deutschen Sprachraum zu bleiben. Basel oder Zürich wurden ernsthaft erwogen.

Zunächst aber blieb nur das Provisorium, Lugano oder Lenzerheide, wo bereits viele renommierte Schriftsteller, Freunde und Bekannte, unter ihnen Bruno Frank, Bert Brecht, Ludwig Fulda und Emil Ludwig, jedenfalls vorübergehend Zuflucht gefunden hatten und der Weg zu den Hesses nicht weit war. Doch trotz der räumlichen Nähe kam bei Thomas Mann ein Gefühl wirklicher Solidarität mit den Schicksalsgenossen nur bedingt auf. Überlegungen über die Gesellschaft, in die er durch sein «Außenbleiben» geraten ist, verstärken das Gefühl, ein Schicksal teilen zu müssen, das der sich selbst zuerkannten Sonderstellung innerhalb der deutschen Literatur nicht gerecht wird: «Was ist es mit dieser ‹deutschen› [Revolution], die das Land isoliert, ihm Hohn und verständnislosen Abscheu einträgt ringsum? Die nicht nur die Kerr und Tucholski [sic!], sondern auch Menschen und Geister wie mich zwingt, außer Landes zu gehen?» Zudem schmerzt die Rolle, die Gerhart Hauptmann sich von den neuen Machthabern unwidersprochen hat zuweisen lassen: «Ich hasse diese Attrappe, die ich verherrlichen half, und die großartig ein Märtyrertum von sich weist, zu dem auch ich mich nicht geboren weiß, zu dem aber meine geistige Würde mich unweigerlich beruft.»

Nein, Thomas Mann ist nicht bereit, seine «geistige Würde» preiszugeben, nicht gegenüber den neuen Machthabern zuhause, aber auch nicht gegenüber den Schicksalsgenossen. Dazu aber ist es für ihn unabdingbar, den Wohn- und Lebensstandard zu wahren.

In den ersten Maitagen reiste das Ehepaar nach Basel, um sich dort nach einer geeigneten Dauer-Unterkunft umzusehen. Der Abstand der angebotenen Objekte zu den Häusern der dort ansässigen Freunde und Bekannten war zu eklatant, als dass sich etwas hätte ergeben können: «Ich fühlte mich schlecht, und der Eindruck der Besichtigung, die eine abscheuliche und niederdrückende Vorstellung von deklassierter Existenz gab, verschlimmerte den Zustand meiner Nerven, die zu Hause bis zu Tränen versagten.» – Nein, Basel schied aus.

Ein Brief von Julius Meier-Graefe lenkte die Gedanken in eine andere Richtung: Der Literat und Kunsthistoriker schrieb von einem eventuell in Frage kommenden Haus in St. Cyr / Südfrankreich, unweit des kleinen Fischerdorfes Sanary, das sich innerhalb der wenigen Monate, die seit Hitlers Machtantritt vergangen waren, zu einem Treffpunkt der vertriebenen deutschen Literaten aller Couleur entwickelt hatte.

Klaus und Erika hatten den Ort besucht und den Eltern geraten, sich dort, zumindest für den Sommer, niederzulassen. Das Klima, die vergleichsweise geringen Unterhaltskosten, die Aussicht, Gesprächspartner zu finden – all das war verlockend. Zudem war Nizza nah, wo Bruder Heinrich heimisch geworden war. Warum sollte nicht auch Thomas das Experiment mit dem Süden wagen?

Über Marseille und Toulon ging es zunächst nach la Roche Fleurie bei Le Lavandou. Man nahm Quartier in einem bequemen Hotel unmittelbar am Meer, und in den folgenden Tagen machten sich Katia und Erika auf, um Häuser in Bandol und Sanary zu besichtigen.

Das Angebot war vielfältig, etwas wirklich Passendes allerdings kaum zu finden. Die vorherrschende Einfachheit, oft sogar Primitivität der Innenausstattung erschreckte, das Abgeschnittensein von Theater, Konzert und den anderen Anregungen durch städtisches Ambiente verstärkten die Zweifel. Doch am Ende setzte sich die Einsicht durch, dass «das Notwendige», Voraussetzung für alles Weitere, wirklich die «Entscheidung in der Hausfrage» und die wenn auch provisorische «Installierung» wäre, die für Thomas Mann allein das «Gleichmaß des Lebens» verbürgte.

Er erwägt sogar, einen Brief an den nationalsozialistischen «Statthalter» in München, General Epp, zu schreiben, um «ein Arrangement wegen Vermögen und Mobiliar» zu erreichen … eine Idee, die Katia offensichtlich billigt und die noch am gleichen Tag in die Tat umgesetzt wird. Es scheint, als habe dieses Schreiben nicht unwesentlich zur Klärung auch der eigenen Position und Haltung beigetragen. Das Tagebuch macht deutlich, dass sich der Schreiber über die negativen Folgen, die sein Vorschlag unter Umständen haben konnte, sehr wohl im Klaren war: «Feindseliges Schweigen», «Abweisung meiner Auffassung» oder gar «Beschlagnahme aller meiner Habe». Dennoch – oder vielleicht sogar deshalb – ist in den folgenden Tagen die Stimmung gebessert. Das Tagebuch verrät die Hoffnung, in absehbarer Zeit trotz allem «zu einigem Behagen und Sicherheitsgefühl» zu gelangen.

In den Gesprächen bei Tisch werden – etwas überraschend – auch Pläne für den Erwerb eines Hauses bei Zürich erwogen, «denn diese Stadt steht zur Zeit im Vordergrund unserer Gedanken». Und noch am selben Abend fällt eine wichtige Entscheidung: «Beschluß, meine Lieblingsmöbel: Schreibtisch und Fauteuil mit Taburet durch Bernheimer, das Grammophon durch [das Musikhaus] Koch abholen und später schicken zu lassen.» Wohin die Sendung gehen soll, bleibt einstweilen noch offen. Auch die Frage, wie so etwas denn konkret zu bewerkstelligen wäre, wurde offenbar nicht diskutiert. Bereits am nächsten Tag aber scheint der Entschluss in die Tat umgesetzt worden zu sein. «Wegen der Möbel und des Grammophons ist noch heute Weisung zu geben.»

Und dann wird wieder einmal aufgebrochen: «Wir reisen mit dem Omnibus ½ 11 Uhr nach Toulon, wo wir Anschluß nach Bandol haben.» – Bandol, der kleine Ort war Sanary benachbart und besaß ein Grand Hotel, in dem man Quartier bezog. Und wenn sich auch der Speisesaal bereits am ersten Abend als ein zu großer und geschmackloser Raum erwies, so hatten die Zimmer doch Loggien und versprachen bessere Arbeitsmöglichkeiten. Dennoch fiel Thomas Manns Fazit am ersten Abend negativ aus: «Ich finde in diesem Kulturgebiet alles schäbig, wackelig, unkomfortabel und unter meinem Lebensniveau.»

Aber er beginnt, sich einzurichten. Katia hatte als Erstes einen größeren Tisch in die Loggia bringen lassen und offenbar mit Erfolg versucht, die Arbeitsmöglichkeiten zu verbessern: «Ich schreibe in der Loggia, wo ich vorwiegend wohl auch arbeiten werde.» Das klingt, als sei man zumindest für den Augenblick entschlossen, zu bleiben. Auch der vier Tage später vorgenommene Wechsel in das – zunächst Katia zugewiesene – «bevorzugte Eckzimmer mit Bad» deutet auf den Willen zu jedenfalls vorläufiger Sesshaftigkeit: «Mein Arbeitsplatz vor der Loggia ist entschieden hübsch, und alles wäre recht gut, wenn im Hintergrund ein gesichertes Heim stände.»

Das allerdings ist im Augenblick noch nicht in Sicht. Dennoch: Trotz quälender Nachrichten über die Sperrung der Konten und sich hinziehender Schwierigkeiten mit der Passverlängerung gelingt...