Ohne den hier erstmals in Buchform veröffentlichten Text von Ernst Jünger hätte ich wohl meinen jüngsten Film Das Meer am Morgen nie gedreht. Dazu kam, dass es mich vor mehr als fünfzig Jahren, gerade ein Jahrzehnt nach Kriegsende, im Rahmen eines europäischen Schüleraustausches, an ein Jesuiteninternat in der Bretagne verschlug.

Blühender Ginster begrüßte mich im April 1956 in der Heidelandschaft, die das pittoreske Städtchen Vannes in Morbihan umgab. Vorkriegsautos dominierten das Straßenbild, Frauen in schwarzen Trachten mit hohen weißen Hauben saßen vor den zahlreichen Kirchen, Häuser und Stadtmauern schienen seit Jahrhunderten unberührt. Ich war weit weg vom Wirtschaftswunder und unseren schnell aufgebauten Städten. Doch was hier noch präsent war, als wäre es gestern gewesen, waren fünf Jahre deutscher Besatzung. Als eines Tages in der Wochenschau Bilder vom Treueschwur der ersten Bundeswehrsoldaten gezeigt wurden, mit Zapfenstreich, Fackeln und Spielmannszug, gab es heftige Reaktionen, im Kino wie später auf dem Schulhof. Wehrdienst sei den Deutschen mehr als eine Pflicht, hieß es im Kommentar, eine heilige Aufgabe. Ohne Feindseligkeit mir gegenüber wurde von Greueltaten, gerade auch hier in der Gegend gesprochen. Jede Familie schien ihre Erfahrungen mit den Besatzern gemacht zu haben, die einen als Opfer, die anderen als collaborateurs. Ein Schulkamerad aus Nantes, damals der kleine Jean-Pierre, heute der Arzt im Ruhestand Dr. Espelle, wohnte dort in der Rue du Roi Albert. Vor seiner Haustür war im Oktober 1941, nach fast eineinhalb Jahren Besatzungszeit, zum ersten Mal auf französischem Boden ein deutscher Offizier erschossen worden. Die Repressalien sollen so furchtbar gewesen sein, dass sie letztlich die résistance ins Leben gerufen haben. Näheres war nicht zu erfahren, vielleicht wollte ich, der 16-Jährige, auch nicht mehr davon wissen.

Ein Leben und viele Filme später gab mir der Journalist Pierre-Louis Basse nach einem Interview ein Büchlein in die Hand, das mich vielleicht interessieren könnte. Seine authentische Geschichte erzählt, wie es im Oktober 1941 zu dem frühen Tod des 17-jährigen Guy Môquet kam, der in Frankreich das Gegenstück zu Sophie Scholl darstellt. Die Tat, die er mit dem Leben bezahlen musste: Er hatte in einem Kino Flugblätter gegen die Besatzer vom Rang in den Saal geworfen. Heute ist eine Métro-Station nach ihm benannt. Und obwohl er zu den Jugendbrigaden der Kommunistischen Partei gehörte, wird sein Abschiedsbrief auf Weisung des konservativen Präsidenten Sarkozy alljährlich an seinem Todestag in allen Schulen verlesen.

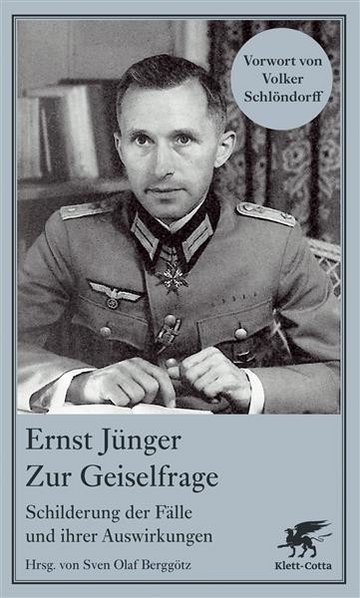

Diesen bewegenden Brief hat Ernst Jünger ein paar Tage nach der Hinrichtung des Jungen ins Deutsche übersetzt. Wovon weder ich noch sonst jemand in Frankreich, wo der Schriftsteller so hoch verehrt wird, etwas wusste. Erst die Entdeckung, dass Ernst Jünger sich in der Schrift Zur Geiselfrage mit dem Vorgang befasst hatte, weckte meine Neugier an diesem Fall, der zeigt, wie man aus jugendlichem Überschwang ganz ungewollt zum Märtyrer werden kann. Obendrein ereignete er sich ganz in der Nähe meines Internates, in einer Landschaft, die ich in den zwei Jahren bis zum Abitur liebgewonnen hatte.

– Jünger, ich möchte Sie bitten von jetzt an die Ereignisse, Stunde für Stunde, festzuhalten. Was geschieht, was gesagt wird. Keinen militärischen Bericht, eher etwas Literarisches.

Mit diesen Worten »befasst« in meinem Drehbuch General Otto von Stülpnagel den Offizier und Schriftsteller Jünger mit dem Fall. Dieser erwidert ironisch:

– So etwas wie Stendhals Tagebuch während der Feldzüge Napoleons?

– Ich weiß, dass Sie Hölderlin dem Stendhal vorziehen, aber genau so etwas »Historiographisches« brauche ich. Geheim. Ohne Kopie.

Verständlicherweise ist der Text bei mir auf fruchtbaren Boden gefallen. Ich konnte nun das Drama um die Erschießung der fünfzig Geiseln, von denen Guy Môquet nur wegen seiner Jugend der Bekannteste ist, auch von deutscher Seite her erzählen. Denn Ernst Jünger hat nicht nur mit der Akribie eines Kriminalkommissars Stunde um Stunde die Ereignisse aufgezeichnet – insbesondere ging es um lange Verhandlungen mit Berlin und dem Führer, der zunächst die sofortige Erschießung von hundertfünfzig Geiseln verlangt hatte –, sondern auch in sehr persönlicher Weise die Hinrichtung, die Haltung der Menschen im Angesicht des Todes beschrieben:

»In Nantes sind die ersten Geiseln bereits hingerichtet worden. Ohne Zwischenfälle, ohne Gewaltanwendung, in äußerster Disziplin und Ordnung. Alle sprechen mit Hochachtung vom Mut und der Würde der Hingerichteten.

Keiner hat sich abfällig oder mit Hass unseren Soldaten gegenüber verhalten. Der Mensch scheint erst im Angesicht des Todes zu seiner wahren Größe zu finden. Er verabschiedet den Willen, gibt die Hoffnung auf. Da steigen andere Signale auf.«

Den in reinstem Kanzleideutsch, wohl bewusst ohne literarischen Ehrgeiz geschriebenen Text habe ich für die Dialoge im Film anhand der Tagebücher bearbeitet. Dabei hat mich allerdings überrascht, dass Jünger diese Ereignisse, die ihn sehr bewegt haben müssen, in seinen Strahlungen an den entsprechenden Tagen mit keiner Zeile erwähnt. Auch in den zahlreichen Heften, Kalendern und Entwürfen, die ich in Jüngers Nachlass im Deutschen Literaturarchiv in Marbach einsehen durfte, findet sich keine einzige Eintragung.

In anderen Szenen habe ich versucht, Jüngers Haltung damals in Paris zu beschreiben, und zwar wieder unter Benutzung der Tagebücher. In der Bar des Hotels Raphael trifft er eine französische Freundin und spricht schon 1941 von einem Plan, Hitler bei seinem nächsten Paris-Besuch zu erschießen. Sie parlieren natürlich in ihrer Sprache:

– Ich ertappe mich, wenn ich durch die Stadt gehe, immer öfter beim Mustern eines Hauses oder eines Viertels. Als ob ich mich hier später niederlassen wollte.

– Hier in Paris?

– Ja. Der Krieg wird nicht ewig dauern. Unser Oberkommandierender sieht uns schon in einem friedlich vereinten Europa.

– Unter deutscher Hoheit?

– Nicht unbedingt …

– Sehen Sie denn ein mögliches Ende?

– Ein gewaltsames, ja.

– In der Tradition des Tyrannenmordes?

– Es gibt Leute, die so etwas vorhaben.

– In Deutschland?

– Auch hier.

– Sie?

– Sie haben mich angesprochen, aber ich bin eher Beobachter.

– Zuschauer oder Voyeur?

– Nein. Als Soldat bin ich Mann der Tat. Aber kein Mörder.

– Ernst, Sie sind und bleiben ein Snob!

– Jedenfalls fühle mich nicht berufen, ins Räderwerk des Weltgeschehens einzugreifen.

– Das tun Sie aber, indem Sie hier sind als Offizier der Besatzungsmacht.

– Die Uniform verpflichtet auch, anderen Schutz zu gewähren. Was wäre ich sonst für ein Mensch? Niemals vergessen, dass man umgeben ist vom Elend anderer. Gestern, Rue Vieille du Temple, wurden Juden verhaftet. Man trennte die Eltern von den Kindern, das Jammern war unerträglich.

– Und hat die Uniform Ihnen geholfen, diesen Elenden Schutz zu gewähren?

Tatsächlich ist Hitler nie wieder nach Paris gekommen, und Jünger hat seine Aufzeichnungen im Juli 1944 vernichtet. Nichts spricht dafür, dass er sich an einem Tyrannenmord beteiligt hätte.

In einem ähnlichen Dilemma befand sich General von Stülpnagel, der die massiven Erschießungen schon deshalb ablehnte, weil sie Frankreich für die Besatzer unregierbar machen würden. Auch das hat Jünger genau notiert:

»So werden wir Frankreichs Herzen nicht gewinnen. Noch besitzen wir das Vertrauen der Bevölkerung. Vergessen Sie nicht, dass wir das ganze Land mit nur 1200 Offizieren verwalten. Die Leute in der Partei und die SS haben einfach keinen Sinn für Geschichte. Niemals hätte sich Napoleon so etwas in Preußen erlaubt.«

Bei der Schilderung des Ringens zwischen der Wehrmacht und der SS sowie dem deutschen Botschafter in Paris musste Jünger in seinem Bericht besonders vorsichtig sein. Wie viel Verständnis er für die Lage seines Oberbefehlshabers hatte, fasste er erst in seinem Tagebuch zusammen, als Stülpnagel um seine Abberufung bat:

»Ich befinde mich in einer unmöglichen Lage, in der man eigentlich nur Fehler machen kann, egal ob man handelt oder ob man nicht handelt.«

Allen Beteiligten scheint es jedoch gelungen zu sein, dieses jedem Völkerrecht spottende Massaker als reinen Verwaltungsakt zu behandeln, für den sich letztlich niemand verantwortlich fühlte. Nur zwei Tage trennten die Schüsse auf Oberstleutnant Hotz von der Erschießung der Geiseln. Selbst deren Auswahl wurde bürokratisch gehandhabt. Die Deutschen bestanden darauf, dass sie jugendlich sein sollten, wie die »Terroristen« es wohl waren, aus der Gegend um Nantes stammten oder zu den Kreisen gehörten, denen sie politisch nahestanden. Mit diesen drei »objektiven« Kriterien sollte der Anschein der Willkür vermieden werden. Die Auswahl selbst musste der 35-jährige Landrat treffen, der gerade erst in das Örtchen Châteaubriand versetzt worden war. Auch er hat sein Dilemma und seine Verhandlungen mit dem Kreiskommandanten Kristukat in seinen Memoiren penibel genau festgehalten. Er empfand es als seine Pflicht, sorgfältig auszusondern, um »guten Franzosen« das Leben zu retten. Deshalb wählte er die Geiseln in einem Internierungslager aus, in dem Leute wie Guy Môquet verwahrt wurden, weil sie irgendetwas gegen die Besatzer unternommen hatten. Der Dorfpfarrer, der herbeigeeilt ist, macht ihm das zum Vorwurf:

– Wie konnten Sie Ihre Finger in dieses...